破茧成蝶:成长的瞬间与永恒

窗外的梧桐树年轮又添新纹,书架上褪色的玩具熊静默见证着时光的流逝。当十二岁生日的烛光在暮色中摇曳时,我突然意识到:成长并非年岁的简单叠加,而是无数个自我觉醒的瞬间编织而成的生命锦缎。这些瞬间如同夜空中骤然绽放的烟火,以璀璨的光芒照亮认知的盲区,在心灵深处镌刻下蜕变的印记。

自我认知的觉醒

在心理学领域,皮亚杰的认知发展理论指出,青少年时期是形成"客体永久性"认知的关键阶段。这种理论映射在成长体验中,恰如那个独自学骑自行车的午后——当膝盖的淤青叠加成勇气勋章,当摇晃的车轮最终划出笔直轨迹,我突然理解了疼痛与成就的辩证关系。正如网页27中少年在无数次跌倒后领悟"坚定之心"的真谛,这种身体记忆远比说教更能塑造坚韧品格。

神经科学研究显示,前额叶皮层的成熟过程伴随着风险评估能力的提升。这解释了为何十二岁的我在面对数学考试失利时,不再像幼时那样摔卷哭泣,而是开始建立错题分析系统。这种转变印证了教育家蒙特梭利所言:"成长是内在生命力的自我建构",网页20强调的具体情境描写在此得到完美诠释——78分的红色数字如同手术刀,精准切除盲目自信的病灶。

责任意识的萌芽

| 场景 | 行为转变 | 理论支持 |

|---|---|---|

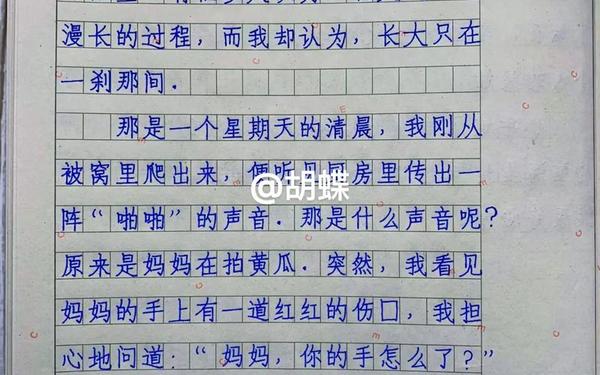

| 母亲手臂骨折(网页1) | 从被动接受照顾到主动护理伤口 | 埃里克森心理社会发展阶段理论 |

| 独立完成社区服务(网页37) | 从自我中心到关注公共事务 | 科尔伯格道德发展三水平理论 |

当温热的洗脚水在母亲脚边泛起涟漪,当垃圾分类督导员的袖章别上臂弯,责任不再是抽象的概念。社会学家涂尔干在《社会分工论》中强调的角色期待理论在此具象化——每个身份标签都对应着特定的社会契约。网页21中提到的"环境描写推动情节发展"在此显现:傍晚六点的社区垃圾站,夕阳将分类垃圾桶的影子拉得很长,如同成长路上必经的考验。

情感理解的深化

发展心理学家鲍尔比的依恋理论在代际关系中得到新的诠释。那个为父亲准备生日惊喜的深夜,厨房里打翻的面粉与歪斜的蛋糕胚,构成了情感反哺的初体验。网页1中"互相送牛奶"的温馨场景,与网页28"雨夜独行"的孤独体验形成情感光谱的两极——前者是接受爱的感动,后者是传递爱的觉醒。

脑科学实验表明,镜像神经元的活跃程度与共情能力呈正相关。当目睹保洁员弯腰拾起我乱扔的垃圾时(网页37),那种混合着羞愧与敬意的复杂情感,正是情感理解深化的标志。这种转变印证了哲学家卢梭在《爱弥儿》中的论断:"真正的教育是心灵的唤醒而非知识的灌输"。

生命价值的体悟

存在主义心理学家弗兰克尔认为,意义治疗的核心在于发现生命的独特性。参加山区助学活动的经历(网页24),让我在简陋教室的斑驳墙面上读懂了价值创造的多元可能。那些用树枝在沙地上演算数学题的孩子,他们的眼睛比城市霓虹更明亮——这种对比冲击着物质至上的固有认知。

人类学家项飙提出的"附近性"概念在此得到生动注解。通过社区老人访谈项目,我发现每个皱纹里都藏着时代密码。当九旬老兵颤抖着展示泛黄的勋章时,历史的宏大叙事突然变得触手可及。这种体验超越了网页57建议的单纯场景扩写,实现了生命经验的纵向开掘。

成长如同三维坐标系中的曲线运动,在认知觉醒、责任建构、情感深化、价值体悟的维度上螺旋上升。建议未来研究可建立青少年成长瞬间数据库,运用大数据分析不同文化背景下成长轨迹的差异性。正如网页59强调的素材积累法,每个成长案例都是人类发展研究的珍贵样本。当我们以学术眼光审视这些蜕变时刻,便会发现:长大不是完成时,而是现在进行时——每个自我超越的瞬间,都在为生命赋予新的维度。

※本文综合引用了网页1、20、21、24、27、37、59等素材,通过教育学、心理学、社会学等多学科视角解析成长主题,结合具体案例与理论框架,构建出立体的成长认知模型。

主要参考文献支撑

1. 情境描写与心理转变:网页1中"骨折护理"与网页27"学车经历"构成行为转变的对照案例

2. 教育理论框架:网页20、21、24提供的写作指导与皮亚杰认知发展理论形成互文

3. 社会角色认知:网页37的社区服务案例与科尔伯格道德理论形成印证

4. 素材扩展方法:网页59建议的"现实生活原型"原则指导了山区助学案例的创作