在20世纪中国文学史上,一部由父子对话编织而成的书信集,跨越重洋与时代,成为几代人的精神指南。《傅雷家书》以1954至1966年间傅雷夫妇写给长子傅聪的百余封家书为骨架,构建起一座融合教育哲学、艺术美学与生命智慧的精神殿堂。当“赤子孤独了,会创造一个世界”的箴言穿透纸背,当“得失置之度外”的豁达跃然眼前,这部被誉为“中国君子养成手册”的作品,至今仍在叩击着现代人的心灵。

多维教育体系建构

傅雷的教育理念呈现鲜明的金字塔结构,其基座是“先为人,次为艺术家”的价值观。在1954年9月4日的信中,他告诫傅聪:“永远保持赤子之心,到老也不会落伍”,这种人格塑造优先于技艺锤炼的思想,与苏格拉底“认识你自己”的哲学命题形成跨时空呼应。杨绛曾评价傅雷“满头棱角”,这种刚直品性转化为对子女道德准则的严苛要求,如要求傅聪将演出收入的三分之一用于接济贫寒乐友。

金字塔的第二层是跨学科的知识融通。傅雷在信中频繁讨论贝多芬与李白的精神共鸣,比较敦煌壁画与文艺复兴油画的色彩运用,甚至要求傅聪研读《世说新语》培养中文语感。这种“通才教育”理念在1956年2月29日的书信中凝练为:“为学最重要的是‘通’,通才能不拘泥,不酸腐”。学者叶永烈将其称为“艺术学徒的修养读本”,这种教育模式使傅聪既能演绎肖邦的细腻,又能诠释《黄河》的雄浑。

艺术哲学的深度对话

书信中关于音乐本质的探讨堪称东西方美学思想的交锋现场。傅雷以中国书画的“留白”理论阐释钢琴演奏的节奏控制,用“庖丁解牛”的典故比拟技术纯熟与艺术自由的关系。在1961年8月31日的长信中,他提出“艺术不但不能限于感性认识,还必须进行感情深入”,这种认知层级理论暗合黑格尔“正反合”辩证逻辑,将艺术理解从技巧层面提升至生命体验维度。

对于艺术家的社会使命,傅雷展现出知识分子的清醒认知。他提醒傅聪:“不为胜利冲昏头脑是坚强的最好证据”,这种冷静在傅聪获得肖邦大赛奖项后转化为具体指导:建议他研究波兰民谣调式,从民族音乐中汲取创作养分。这种将个人成就与国家文化传播相结合的思想,使《傅雷家书》超越普通家训,成为文化自觉的启蒙文本。

时代困境中的精神突围

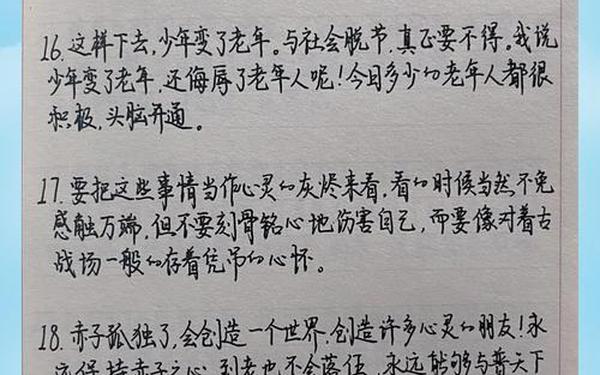

在政治运动频仍的1950-60年代,这些书信成为观察知识分子心路的重要标本。傅雷在1962年9月2日的信中写道:“人一辈子都在高潮—低潮中浮沉”,这句被广为传诵的箴言,实则是父子二人在历史漩涡中的生存策略。当傅聪因国际局势变化面临身份困境时,傅雷给出的解决方案是:“赤子孤独了,会创造一个世界”,这种将精神世界与现实际遇剥离的智慧,与司马迁“发愤著书”说形成奇妙呼应。

书信中的经济细节同样折射时代特征。傅雷详细指导傅聪管理演出收入,要求“将三分之二存入银行”,这些看似琐碎的财务安排,实则是特殊年代里知识分子对家庭命运的前瞻性把控。研究者指出,这种“日常生活诗学”使宏大叙事具象化为邮票选择、信封书写等微观实践,构成独特的史料价值。

| 思想维度 | 代表性金句 | 哲学溯源 |

|---|---|---|

| 人格修养 | “理直也不要气壮,得理也要饶人” | 儒家恕道思想 |

| 艺术追求 | “赤子之心不但指纯洁无邪,更指忘我的爱” | 浪漫主义美学 |

| 处世智慧 | “得失置之度外,方能指挥若定” | 道家无为境界 |

跨文化传播的现代启示

在全球化语境下重读这些书信,其跨文化对话策略显现特殊价值。傅雷指导傅聪用英文背诵李白诗歌,建议他比较《约翰·克利斯朵夫》与《红楼梦》的情感表达,这种文化翻译思维超前于时代。1955年12月21日的信中强调:“中国艺术的高度综合性与西方艺术的分解精神应相互补足”,这种文化对话意识,为当今文明交流提供了方法论启示。

书信中蕴含的家庭教育智慧更具现实意义。傅雷创造的“书信教育学”包含四个维度:每周事记培养反思习惯、音乐鉴赏提升审美能力、书法练习锤炼心性、财务管理培育责任意识。这种全人教育模式,与当代“核心素养”教育理念不谋而合,为焦虑的现代父母提供了可操作方案。

当数字通信取代纸质信笺,重读《傅雷家书》恰似打开时光胶囊,其中封存着超越时代的智慧结晶。这些用毛笔小楷写就的文字,既是父子间的私密对话,更是知识分子的精神史诗。未来的研究可深入探讨其教育模式在AI时代的适应性,或比较分析不同文化背景下的家书传统。正如傅雷所言:“唯有艺术和学问从不辜负人”,这部书信集给予现代人的,不仅是教育范本,更是对抗生命虚无的精神武器。