元宵节作为中国传统节日中极具诗意的存在,自古以来便是文人墨客吟咏的主题。对于小学低年级学生而言,元宵节古诗不仅是语言启蒙的载体,更是文化传承的纽带。本文将从语言特点、教学应用、文化内涵三个维度,系统解析适合一至三年级学生学习的元宵节古诗,并通过表格对比经典诗作特色,为传统文化教育提供实践参考。

一、语言韵律与童趣表达

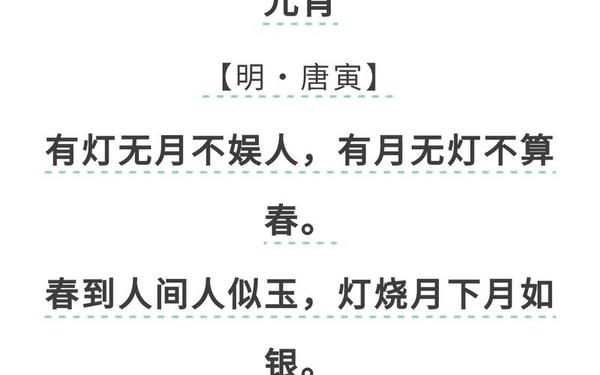

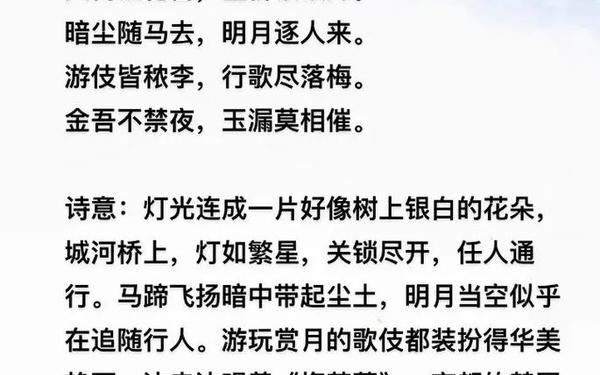

元宵节古诗在语言设计上充分考虑了儿童认知特点。以苏味道《正月十五夜》中"火树银花合,星桥铁锁开"为例,其四字句式与拟人化表达(网页1),通过比喻将灯笼比作"火树",烟花喻为"银花",既符合低年级学生具象思维特征,又训练了语言节奏感。这类诗句往往采用AABB式叠词结构,如卢照邻《十五夜观灯》"缛彩遥分地,繁光远缀天"(网页19),通过重复韵律培养语感。

在童趣表达方面,符曾《上元竹枝词》"桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘"(网页1)用食物意象引发兴趣,将抽象节日具象化为可感知的味觉体验。现代儿童诗如"月儿摸黑溜进锅里/本想痛痛快快洗个澡/一不留神被煮成了元宵"(网页60),继承了传统古诗的拟人手法,以童真视角重构节日意象,更易激发低年级学生共鸣。

| 诗作 | 语言特色 | 教学价值 |

|---|---|---|

| 《正月十五夜灯》 | 数字夸张(三百内人) | 培养数感与想象力 |

| 《元夕无月》 | 对比手法(三年此夕) | 建立时间概念 |

| 《青玉案·元夕》 | 空间描写(灯火阑珊) | 训练方位认知 |

二、文化符号与认知建构

元宵古诗中蕴含丰富的文化符号体系。张祜《正月十五夜灯》"千门开锁万灯明"(网页50)中的"千门"既指实际门户,又隐喻社会阶层,可通过实物教学模型辅助理解。崔液《上元夜》"玉漏铜壶且莫催"(网页19)涉及古代计时工具,可结合科学课开展跨学科教学。

节日食俗在诗作中具象化呈现,如周必大"星灿乌云里,珠浮浊水中"(网页50)将汤圆比作星辰,这种通感修辞为三年级学生理解抽象文化概念搭建认知桥梁。现代教学实践中,可参照网页61教案设计,通过制作简易灯笼、模拟猜灯谜等活动,使文化符号转化为可操作的学习经验。

三、情感教育与价值传承

欧阳修《生查子·元夕》"去年元夜时"与"今年元夜时"(网页1)的今昔对比,为三年级学生建立时间维度认知提供范例。这种时空对照不仅训练逻辑思维,更渗透着中国人特有的团圆价值观。辛弃疾《青玉案·元夕》末句"灯火阑珊处"(网页50)的哲学意蕴,可通过角色扮演引导儿童体会寻找与发现的乐趣。

在亲情教育层面,丘逢甲《元夕无月》"明月多应在故乡"(网页19)的思乡之情,与现代儿童诗"汤圆把家人的爱团在一起"(网页60)形成古今呼应。教学时可参照网页74建议,采用"意象—情感—价值观"三层解析法,先识别灯笼、明月等意象,再体会诗中情感,最后引导讨论家庭团聚的重要性。

元宵节古诗在小学低年级语文教育中具有多维教学价值。从语言训练角度看,其韵律结构符合儿童语言发展规律;文化内涵方面,这些诗作是传统节日教育的优质载体;情感培养维度,则为价值观塑造提供诗意场景。未来研究可着重于:1)开发古诗与STEAM教育的融合课程;2)建立分年级古诗数据库;3)探索虚拟现实技术在古诗情境再现中的应用。建议教师参考网页61、74的教学策略,将古诗学习与实践活动结合,使传统文化真正"活"在儿童认知体系中。