在成长的年轮里,总有些瞬间如星火般在记忆深处闪烁。当六年级下册第三单元的作文题《让真情自然流露》与“激动”的主题相遇,这不仅是一次写作训练,更是一场关于心灵成长的对话。我们将在探索中发现:情感的真诚表达,需要叙事技巧的支撑,更需要生命体验的沉淀。

一、情感与写作的共生关系

心理学研究表明,青少年时期的情感体验具有强烈的可塑性。在《忐忑不安的星期天》范文中,作者通过“手指无意识摩挲试卷边缘”的细节描写,将考试失利后的焦虑具象化。这种具象化不是技巧的堆砌,而是情感的自然流淌——当手指触碰到纸张粗粝的纹理时,仿佛能触摸到心底的忐忑。

情感的真实性需要载体支撑。如《不一样的星期一》中升旗仪式的场景,作者用“胸前的红领巾被晨风扬起”的意象,将自豪感转化为视觉符号。教育学家杜威提出的“经验即学习”理论在此得到印证:只有将抽象情感转化为具体经验,文字才能产生共鸣。

二、真实素材的筛选艺术

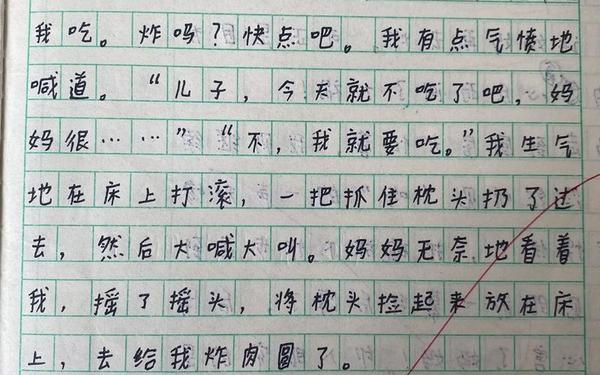

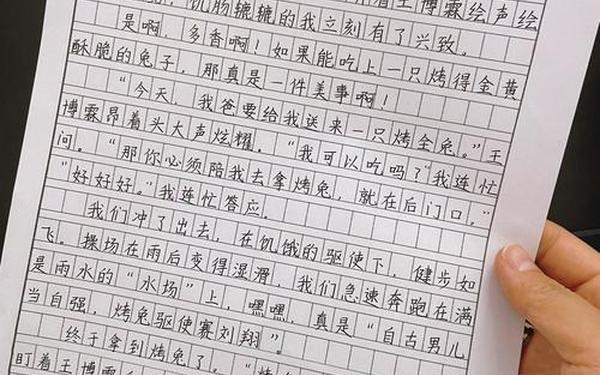

《一碗豆腐脑》的创作过程极具启示性。作者选择“用坏鸡蛋换豆腐脑”这个看似微小的事件,却因细节的真实性(如老人耳畔晃动鸡蛋的动作)让懊悔之情穿透纸背。这印证了作家老舍的观点:“小事件里藏着大情感”。素材的筛选应当遵循“情感密度”原则——事件本身可大可小,但须具备情感爆发点。

对比《惧怕》中独自在家的场景描写,作者通过“月光在窗帘上投下枝桠黑影”的意象叠加,将恐惧情绪层层递进。这种素材处理方式暗合影视剧中的“氛围营造”手法,证明日常生活片段经过艺术加工,同样能成为情感表达的优质载体。

三、叙事结构的情绪曲线

| 时间线 | 情感变化 | 描写手法 |

|---|---|---|

| 得知担任旗手 | 雀跃期待 | 比喻(心飞上天) |

| 排练失误 | 焦虑不安 | 环境烘托(暮色四合) |

| 正式出场 | 庄严自豪 | 通感(国歌震动胸腔) |

这个情感波动模型揭示:优秀的叙事结构应该像交响乐,有强弱起伏的节奏。在《我愿做你青丝绽放的花》中,作者通过“白发”与“青丝”的意象对比,构建出时光流逝与母爱永恒的双重主题,这种结构设计让情感表达更具层次感。

四、语言表达的淬炼之道

作家毕飞宇曾说:“好的描写是让读者看见画面,听见声音。”《温暖》中“朋友扶起我时掌心的温度”这个触觉描写,比直接抒情更具感染力。这种具象化表达的训练,可以通过“五感观察法”实现:要求学生在描写场景时,必须包含视觉、听觉、触觉中的至少三种感官体验。

隐喻手法的运用也至关重要。《雨伞里的爱》将母爱比作“遮挡风雨的伞骨”,这个比喻既贴切又富有新意。教师可以引导学生建立“情感-意象”数据库,例如:忐忑→风中烛火,喜悦→跃出溪涧的鱼,形成个性化的表达素材库。

当我们回望这些文字,发现真情流露的本质是对生命的诚实言说。从《火烧孙悟空》的科学探索精神,到《心愿》中对亲情的热切期盼,写作教学正在完成从技法训练到心灵培育的跨越。未来的研究可以进一步探索:如何将人工智能辅助写作与传统情感教育相结合?怎样建立更科学的情感表达能力评估体系?这些问题等待着教育工作者共同解答。

建议学生在日常中建立“情感日记”,记录下超市排队时的心焦、体育课夺冠时的雀跃、甚至是宠物离世时的悲伤。这些鲜活的素材经过时间的发酵,终将在某个写作时刻绽放出动人的光芒。