| 诗名 | 作者 | 朝代 | 名句 | 核心意境 |

|---|---|---|---|---|

| 《鹊桥仙·纤云弄巧》 | 秦观 | 宋 | 两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮 | 超越时空的永恒之爱 |

| 《秋夕》 | 杜牧 | 唐 | 天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星 | 深宫寂寞的孤独心境 |

| 《辛未七夕》 | 李商隐 | 唐 | 争将世上无期别,换得年年一度来 | 生死离别的终极叩问 |

| 《七夕》 | 白居易 | 唐 | 几许欢情与离恨,年年并在此宵中 | 天人同感的悲欢交织 |

| 《行香子·七夕》 | 李清照 | 宋 | 甚霎儿晴,霎儿雨,霎儿风 | 聚散无常的生命况味 |

关于七夕节的经典诗词,七夕节古诗最佳5首

一、爱情观的哲学思辨

秦观《鹊桥仙》以“金风玉露一相逢”重构了爱情的价值标尺,将短暂相聚升华为永恒精神契合。词人用“暗度银汉”的星象意象,隐喻现实阻隔中的情感突围,其“不羡朝暮”的宣言,实则是对世俗情爱观的颠覆性解构。这种“以缺憾为圆满”的辩证思维,与柏拉图《会饮篇》中灵魂之爱的论述形成跨时空呼应。

李商隐在《辛未七夕》中提出“换得年年一度来”的惊世之问,将牛女传说从神话叙事转化为哲学命题。诗中“蜘蛛乞巧”与“乌鹊填河”的对比,暗示人类在命运面前的无力感,这种存在主义式的焦虑,恰与海德格尔“向死而生”的哲思形成对话。诗人以天文现象为载体,探讨了有限生命与无限宇宙的矛盾关系。

二、时空意象的审美构建

杜牧《秋夕》通过“银烛-画屏-流萤-天阶”的四重空间递进,构建出立体化的宫廷禁闭场景。冷色调的“秋光”与动态的“扑流萤”形成强烈对比,将瞬间动作凝固为永恒画面,这种时空压缩手法,使七言绝句产生了类似电影蒙太奇的艺术效果。末句“卧看”的姿态,更将观星行为转化为精神突围的象征。

李清照《行香子》运用“草际鸣蛩-云阶月地-星桥鹊驾”三重时空跳跃,实现从人间到仙界的意识流转换。词中“霎儿晴雨”的天气变幻,既是自然现象的描摹,更是情感波动的外化,这种“以天象写心象”的手法,开创了七夕词作的朦胧美学。结尾三个“霎儿”的排比,将时间碎片化处理,预示了宋词向散曲演变的趋势。

三、女性视角的情感表达

白居易《七夕》以“烟霄微月澹长空”起兴,通过天体运行的永恒反衬人世欢情的脆弱。诗中“万古同”与“年年并”的时间对仗,揭示出女性在男权社会中的结构性困境。这种集体无意识的性别书写,与法国女性主义学者波伏娃《第二性》中“他者”理论的阐释不谋而合。

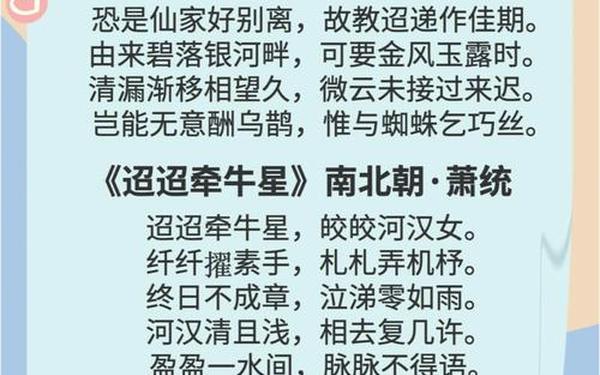

《古诗十九首·迢迢牵牛星》开创“纤纤素手-札札机杼-泣涕如雨”的劳作叙事链条,将织女形象从神格降为人格。诗中“盈盈一水”既是物理阻隔,更是礼教约束的隐喻,这种将神话现实化的处理方式,为后世闺怨诗提供了原型范式。清代沈德潜评此诗“泣涕之外更无他语,悲在含蓄”,精准点明其情感克制的艺术价值。

四、节俗文化的诗意映射

林杰《乞巧》记载“穿尽红丝几万条”的民俗盛况,以数字具象化展现唐代七夕的全民参与特性。诗中“望秋月”与“渡河桥”的虚实结合,既保留祭祀仪式的神圣性,又注入世俗娱乐色彩,反映节俗从宗教性向民俗性的转型。这种文化嬗变,印证了民俗学家钟敬文提出的“节日功能多层叠加”理论。

吕渭老《小重山·七夕病中》以“团扇扑流萤”的细节,揭示宋代七夕从户外庆典向庭院私会的转变。词中“醺醺宿酒”与“却扇藏娇”的描写,展现市民阶层对传统节日的世俗化改造,这种文化消费现象,与北宋城市经济发展形成互文关系。杨海明教授指出,此类词作实为研究宋代社会生活史的重要文本。

五、艺术手法的多元呈现

秦观词“飞星传恨”化静为动,赋予天体以人格意志,这种“宇宙拟人化”手法直接影响后世《牡丹亭》的“游园惊梦”意象。而“忍顾鹊桥”的反问句式,通过视角转换制造情感张力,开创了“否定之肯定”的新型抒情模式,为辛弃疾“众里寻他”的经典句式提供范本。

李商隐诗“鸾扇斜分凤幄开”运用通感手法,将视觉的帐幄与触觉的清风交融,这种感官联觉的运用,较王维“泉声咽危石”更为隐晦。尾联“换得年年一度来”的假设语气,打破传统抒情诗的直白模式,开创了“以问为答”的含蓄风格,直接影响宋词“欲说还休”的表达方式。

五首经典构筑的七夕诗学体系,既承载着中华文化的集体记忆,又折射出个体生命的独特体验。从秦观对爱情本质的哲学追问,到李清照对时空秩序的颠覆性书写,这些作品共同构建起中国人特有的情感认知模式。未来研究可深入挖掘七夕诗词与天文历法的关联性,或借助数字人文技术分析意象群的演变规律,更可结合神经美学探讨古典诗词的情感唤起机制。在传统文化复兴的当代语境中,这些穿越千年的诗句,依然为现代人提供着破解情感困境的文化密码。