在建党百年的历史坐标下,诗歌成为连接历史与未来、传承红色基因的重要载体。尤其对于1-3年级的儿童而言,以诗歌形式表达爱国情感,不仅是对语言美学的启蒙,更是对家国情怀的扎根。这些作品以童真的视角、简练的语言和鲜明的意象,将宏大的党史叙事转化为可感知的精神符号,成为新时代爱国主义教育的重要资源。

童心视角下的主题内涵

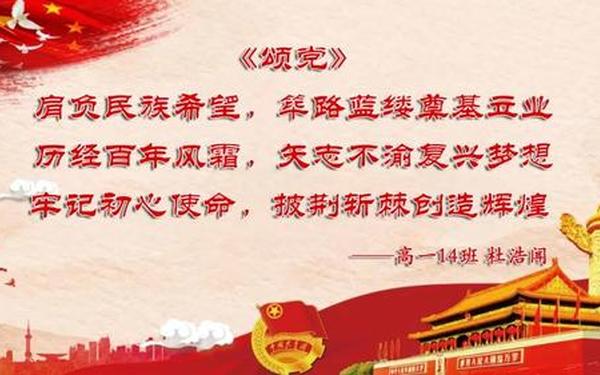

低年级学生的建党主题诗歌创作,往往以具象化的历史符号为载体。例如《信念永恒》中“从上海望志路到南湖的红船发力”,将党的诞生具象为红船意象;又如小学生创作的“革命千血染,骆驼精神弘人间”,用骆驼象征坚韧不拔的革命精神。这种具象化表达符合儿童认知特点,使抽象概念转化为可触摸的情感符号。

在主题选择上,这类诗歌聚焦三大维度:英雄人物(如小萝卜头、王二小)、历史事件(如长征、抗疫)和精神传承(如红岩精神、航天精神)。例如魏赠应的《七律•贺建党100周年》通过“民族复兴齐奋进”等诗句,将个人成长与民族命运相连,形成历史纵深与现实关怀的双重叙事。

语言艺术的童趣化构建

为适应儿童语言能力,此类诗歌多采用重复句式与韵律节奏。如“披挂上前/严阵以待/你们的姿态”,通过三字短句形成战斗鼓点般的节奏;再如“七月,高唱着雷与电的战歌”,运用拟声词增强画面感。这种语言设计既符合诗歌美学要求,又降低了低龄学童的理解门槛。

在修辞手法上,比喻与拟人化最为常见。重庆某小学创作的《黎明》中将抗疫人员喻为“雪白的精灵”,北航实验学校的诗配画作品中用“北斗光辉闪星空”比喻党的指引。这些修辞将复杂情感转化为儿童熟悉的自然意象,实现了政治话语的软性转化。

教育场域的多维渗透

| 教学形式 | 典型案例 | 教育价值 |

|---|---|---|

| 主题班会 | 红领巾故事会与革命歌曲联唱 | 情感共鸣与集体记忆塑造 |

| 学科融合 | 语文诗歌创作与美术红色形象设计 | 审美能力与创新思维培养 |

| 实践体验 | 渣滓洞情景剧与红色村庄研学 | 历史认知与价值内化 |

在教学方法上,重庆等地探索的“戏剧+思政”模式颇具启示。通过《行知先生》等剧目,学生从被动听讲转为主动演绎,使红色基因从知识记忆升华为情感认同。这种沉浸式学习将诗歌文本转化为立体化体验,契合儿童具象思维特点。

创作实践的创新路径

当代儿童爱国诗歌创作呈现三大趋势:一是主题拓展,从革命历史延伸至航天、抗疫等新时代题材,如“航天正建空间站,首住聂刘汤三君”;二是形式融合,结合朗诵视频、数字投影等媒介,增强传播感染力;三是代际对话,通过“与先烈跨时空书信”等创意,构建历史与现实的诗意桥梁。

在评价机制方面,需建立多维标准体系。包括语言规范性(30%)、情感真挚度(40%)和思想深刻性(30%),避免陷入口号化窠臼。例如《逆行的你》中“天使已然下凡来”,既保持童真视角,又准确传递抗疫精神,体现了优秀作品的平衡点。

未来发展的思考方向

当前儿童爱国诗歌创作面临传统范式固化、数字资源整合不足等挑战。建议从三方面突破:其一,开发AR红色诗歌地图,将地域革命史实与儿童创作结合;其二,建立跨年龄创作共同体,如高校与中小学联合开发诗教课程;其三,构建动态评价数据库,通过AI分析儿童诗歌的情感倾向与认知发展轨迹。

正如《吾党之百年》所写:“中国的未来,属于我们每一个人”。当童心与党史相遇,诗歌不仅是语言的游戏,更是精神的播种。通过持续创新表达方式与教育实践,这些承载着红色基因的童声诗篇,必将成为新时代爱国主义教育最动人的和声。

本文通过分析建党百年背景下的儿童诗歌创作,揭示了其在主题表达、语言建构和教育实践中的独特价值。这些作品既是历史记忆的传承载体,也是新时代美育创新的试验田。未来研究可进一步关注数字技术赋能、跨学科融合机制等方向,让红色诗歌在儿童心中绽放更绚丽的光芒。