随着市场经济活动的日益频繁,股权转让已成为企业资本运作和战略调整的重要手段。作为规范交易双方权利义务的核心法律文件,《股权转让协议》不仅承载着保障交易安全的基础功能,更在司法实践中成为界定责任的关键依据。本文将从法律效力、核心条款、实务要点三个维度,结合最新立法动态与典型案例,深度解析股权转让协议的设计逻辑与风险防控策略。

一、协议法律效力的多层次认定

股权转让协议的效力认定需穿透表面形式考察实质要件。根据《公司法司法解释四》第十八条,协议效力首先取决于股东意思表示的真实性。在(2017)苏民申2210号案件中,法院明确指出即便工商登记未变更,只要协议系双方真实合意即具有法律约束力。但特殊情形下需注意:涉及国有资产转让未履行审批程序的协议可能被认定未生效,而恶意串通损害债权人利益的协议则面临无效风险。

值得注意的是2024年新《公司法》第八十四条带来重大变革,取消对外转让需其他股东过半数同意的限制,将合规重点转向优先购买权的程序保障。这要求协议中必须明确载明书面通知的必备要素,包括转让数量、价格、支付方式等核心条款,否则可能因程序瑕疵导致优先购买权争议。目标公司作为协议缔约方的效力边界问题,司法实践中存在"担保条款有效性"与"变相抽逃出资"的裁判分歧,建议通过股东会决议程序强化效力基础。

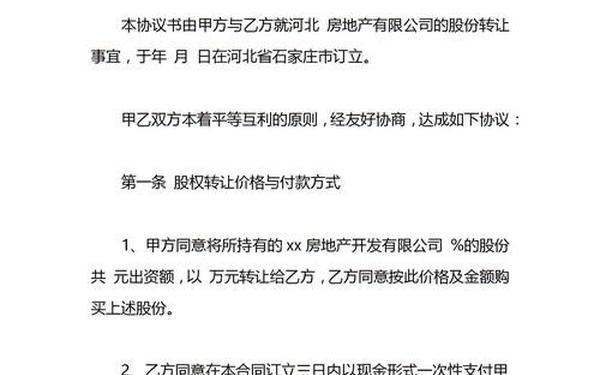

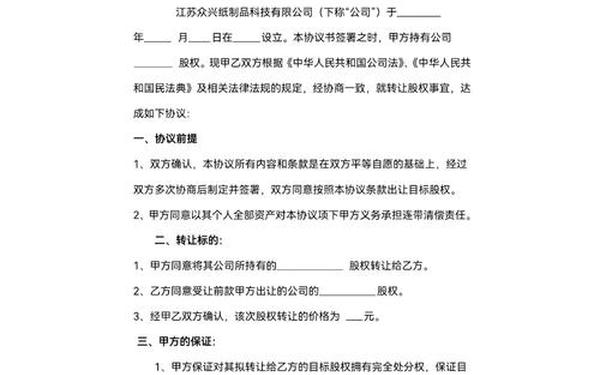

二、核心条款的精细化设计

转让价格条款需兼顾法律规范与商业逻辑。实务中常采用净资产评估法、市场估值法、收益现值法等多种定价模式,其中未实缴出资的股权转让需特别注意。根据新《公司法》第八十八条,未届出资期限的股权转让后,原股东需对受让方未履行的出资义务承担补充责任。上海虹口法院2024年典型案例显示,协议中若未明确出资义务分配,可能触发连带清偿责任。

权利义务条款体系应包含三个层次:基础性条款明确股权交割时点与股东资格取得标准,特殊性条款处理优先购买权行使程序,保障性条款则需设置反稀释条款、竞业禁止条款等特殊安排。值得关注的是,2025年示范文本新增"股权转让后的债务隔离"条款,要求转让方对基准日前的隐性债务承担无限责任,受让方对基准日后的经营债务负责,这种"时空切割"模式显著降低了交易风险。

三、实务操作的合规性要点

尽职调查环节需构建三维风控体系:法律层面核查公司章程对转让的限制性规定,财务层面分析近三年审计报告中的异常往来款项,业务层面评估重大合同履行状况。北京三中院2024年判决显示,未披露的对外担保导致受让方损失时,转让方需承担缔约过失责任。建议引入专业机构进行合规性审查,特别关注知识产权、特殊资质等无形资产的权属状况。

工商变更登记流程呈现"双轨制"特征:根据《市场主体登记管理条例》,股权变更登记已实现"形式审查"转向"实质备案"。但税务变更环节仍需重点处理未分配利润问题,2024年深圳某科技公司转让案例中,因未缴纳盈余公积对应的个人所得税,导致整个交易被税务机关追溯调整。建议建立"税务—工商—银行"联动作业机制,利用电子营业执照系统实现数据实时同步。

从新《公司法》的实施效果来看,2024年股权转让纠纷数量同比下降15%,但跨境股权转让争议上升23%,凸显协议条款国际化改造的紧迫性。未来协议范本应增加法律适用条款、争议解决机构选择条款,并参照香港公司转股经验设置印花税专项条款。在数字经济背景下,探索智能合约与区块链存证技术的应用,或许能从根本上重构股权转让协议的可执行性体系。

本文的论证表明,股权转让协议既是商业博弈的契约载体,更是法律智慧的集中体现。随着《公司法》配套司法解释的陆续出台,建议实务界重点关注"对赌条款效力边界""ESG条款嵌入方式"等前沿问题。对于中小企业而言,采用司法部备案的标准化协议模板,结合专业律师的定制化修改,方能实现交易安全与效率的最佳平衡。