初中阶段是青少年用文字记录成长的重要时期,周记与乡情类作文作为两大核心文体,承载着学生从个人情感到文化认同的多元表达。初一周记以细腻的观察展现生活本真,乡情写作则通过故乡风物传递文化根脉,两者共同构成青少年语言表达与情感成长的基石。

一、周记的叙事力量

初一周记的核心价值在于培养学生对日常生活的敏感度。如网页1中的学生通过开学典礼的细节描写,将"墙上的标语压得心沉"与"梧桐叶飘落"形成意象对比,展现了初中生特有的焦虑与成长渴望。这种以微观叙事映射宏观情感的手法,正是周记训练的关键——通过具体场景(如校园晨读、家庭对话)积累观察素材。

在情感表达层面,周记需要突破流水账式记录。网页19展示的《为妈妈洗头》范文,通过洗发动作的分解(浸湿、涂抹、冲洗)与触觉描写(油腻发丝、茉莉花香),将亲情转化为可感知的细节。这印证了教育专家阙银杏的观点:"真实记录应优先于华丽辞藻,细节是情感的锚点"。

二、乡情的文化载体

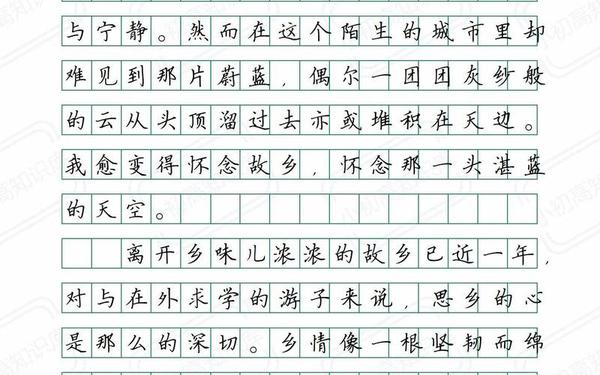

乡情写作需构建多维度的情感坐标。网页17的乡情日记以"老屋炊烟""溪流田螺"为记忆符号,将抽象乡愁具象化为视听通感。这与网页63提出的教学策略高度契合:选择具有文化辨识度的载体(如特色小吃、方言童谣),通过"小切口"实现"大情怀"的表达。

在文化传承方面,网页9的范文《乡情初一作文3》通过对比城市与乡村环境特质,挖掘出"青砖灰瓦的质朴美学",形成独特的价值判断。这种写作训练不仅提升语言能力,更培育文化自信,正如教研计划指出的:"乡土素材积累应占写作训练的30%比例"。

| 文体特征 | 周记 | 乡情作文 |

|---|---|---|

| 核心要素 | 细节观察、情感流动 | 文化符号、集体记忆 |

| 结构特点 | 线性叙事+心理独白 | 空间切换+今昔对比 |

| 训练重点 | 生活素材转化能力 | 文化意象挖掘能力 |

三、写作能力的进阶路径

针对农村初中生普遍存在的"无话可说"困境(网页12),双轨训练体系具有现实意义。网页32的写作计划提出"周记-乡情交替训练"模式:每周1篇生活随笔与1篇文化观察,辅以同伴互评。这种方法既能解决素材匮乏问题,又符合脑科学中的"交替记忆"原理。

在创新表达层面,网页35的热搜作文《旧轨还乡》提供了示范:用"铁轨锈迹"象征城乡变迁,使个人记忆升华为时代注脚。这验证了王杨军老师的教学理念——"摒弃模板,在真实记录中寻找文学性"。

四、教学实践的启示

当前作文教学存在三大痛点:模板化指导(网页35)、评价体系单一(网页12)、读写联结断裂(网页33)。解决路径包括:建立动态评价标准(如网页31的15%进步率指标)、开发地域化写作课程(如网页63的乡情主题库)、构建"阅读-观察-写作"闭环。

未来研究可聚焦于:

1. 数字技术辅助写作训练(如AI素材匹配系统)

2. 跨学科写作能力迁移模型

周记与乡情作文的协同训练,本质是帮助学生在个体经验与文化传统之间建立精神纽带。当写作回归本真表达,文字便能成为照亮成长的明灯——这既是语文教育的初心,也是核心素养落地的关键。