在小学语文教育体系中,六年级上册的作文教学承担着承前启后的关键作用。其八个单元的写作主题——从"变形记"到"艺术之美",构成了一个完整的成长叙事链,不仅覆盖了想象类、叙事类、议论文等多种文体,更通过精心设计的写作任务引导学生实现从"观察生活"到"表达思想"的思维跃迁。以"点的成长"为核心的600字作文训练,实质上是将抽象的生命体验转化为具象的文字符号,让学生在书写中完成对自我认知、社会关系、价值观念的三维建构。

一、主题设计的层次性

六年级上册作文单元体系呈现出鲜明的螺旋上升特征。第一单元"变形记"通过物化视角训练想象能力,如网页1中《一个瓶子的旅行》范文所示,学生以瓶子为叙事主体,在三次对话中逐步领悟"陪伴""责任""坚韧"的生命价值。这种拟人化写作本质上是对换位思考能力的启蒙,与皮亚杰认知发展理论中的"去自我中心化"阶段高度契合。

后续单元则逐步转向现实维度:第三单元"让生活更美好"要求学生提炼具体事物(如诚信、劳动)与生活质量的关联,网页13中《劳动让生活更美好》通过挖红薯的细节描写,展现了劳动带来的成就感与亲子互动的情感升温。至第八单元"艺术的魅力",写作任务已升级为文化审美层面的思辨,如网页20分析的《月光曲》《蒙娜丽莎之约》等课文,引导学生在艺术鉴赏中建立审美判断标准。

二、写作方法的多样性

| 单元 | 核心技法 | 范文示例 |

|---|---|---|

| 第一单元 | 拟人化叙事 对话推进情节 |

《小溪的快乐之旅》通过水流声象声词串联叙事 |

| 第四单元 | 环境描写渲染 心理活动刻画 |

网页30中考范文通过皮带声、母亲哭声构建冲突场景 |

| 第七单元 | 细节白描 过程可视化 |

《我的拿手好戏》中吉他演奏的指法、呼吸节奏描写 |

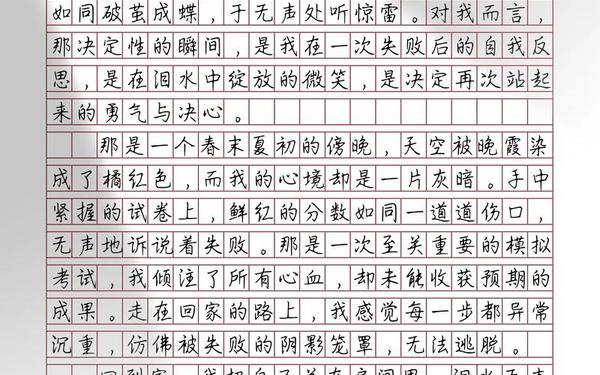

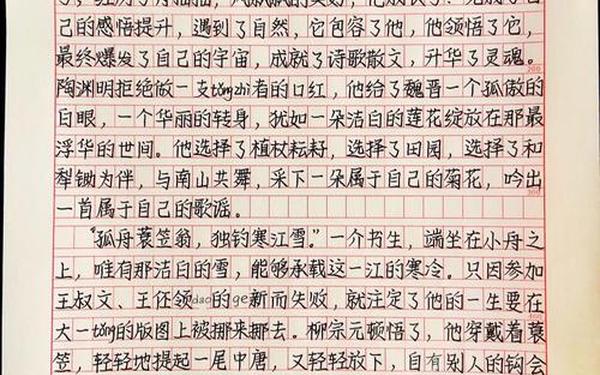

从表格对比可见,教材在写作技法训练上实现了从单一到复合的跨越。低年级强调的"时间顺序""五感描写"在六年级升级为多维感官联动,如网页54建议的"用舞蹈术语+生动比喻"来增强表现力。特别是在情感表达层面,网页30提供的《痛苦中我成长》范文,通过"皮带撕裂空气的响声""母亲歇斯底里的哭叫"等听觉描写,构建出立体的情感冲突空间。

三、情感表达的深度化

成长类作文的情感建构呈现明显的递进轨迹。初期写作多聚焦具象情感,如第二单元《运动会变奏曲》中"差一点乱了手脚"的紧张感,到中后期则发展为复合情感的呈现。网页59《成长的点滴作文》记录入团经历时,将个人成长与师长关怀交织,实现了个体记忆向集体情感的升华。

这种情感深化得益于教材编排的隐性线索:网页20指出,单元主题"从观察自然奇观到体悟父母之爱"的设计,实质是引导学生建立情感认知的坐标系。如第七单元《我的舞台》不仅描写表演过程,更通过"观众屏息—掌声雷动—自我反思"的情感曲线,完成对艺术敬畏感的传达。

四、写作素养的整合性

六年级作文教学已显现出跨学科整合的特征。网页41的教案显示,在"我的拿手好戏"单元中,教师会拓展书法、音乐、体育等领域的专业知识,要求学生在写作中融入术语表达。这种训练不仅提升写作的专业性,更培养了信息筛选与知识迁移能力。

从评价维度看,网页80提出的专项能力评估体系颇具启示:40分钟完成习作的要求训练思维敏捷性,同伴互评机制培养批判性思维,而"通过环境描写塑造人物"的标准则指向文学审美素养的培育。这些设计使写作教学超越单纯的文字训练,成为综合素养的培养载体。

通过对六年级上册作文体系的解构可见,其教学设计暗合怀特海"教育节奏论"的三重循环:从浪漫感知(拟人化想象)到精确训练(技法掌握),最终实现综合运用(素养整合)。建议未来研究可关注两方面:一是探索写作任务与真实生活场景的深度融合,如将"艺术之美"单元与美术馆研学结合;二是开发动态评价工具,通过写作过程数据追踪学生思维发展轨迹。这些探索将使成长类作文真正成为照亮生命的精神灯塔。