在小学语文教育中,作文常被视为检验学生语言组织能力和思维深度的试金石。近期网络热议的六年级作文《尝屎》,以突破常规的选题引发社会对儿童写作教育多维度的思考。这篇以生活实验为载体的习作,既展现了孩童对科学验证的本真探索,也暴露出写作教学中语言规范与创作自由间的矛盾张力。本文将从文学价值、教育启示、心理发展三个维度展开深度剖析,结合教育心理学理论与教学实践案例,探讨如何构建兼具创造性与规范性的写作培养体系。

一、文学价值的解构与重构

| 评价维度 | 传统标准 | 创新突破 |

|---|---|---|

| 选题立意 | 积极向上,符合公序良俗 | 挑战禁忌,体现科学求真精神 |

| 叙事视角 | 第三人称全知视角 | 第一人称实验日志体 |

| 语言表达 | 规范书面语 | 口语化科学记录风格 |

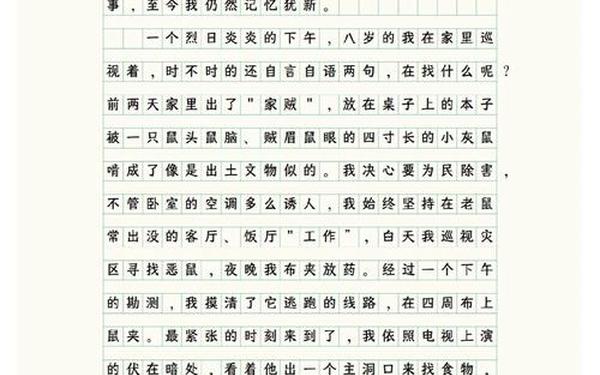

该作文突破传统写作范式,采用实验报告形式完整呈现假设-验证-结论的科研思维链。文中详细记载观察工具(显微镜)、实验方法(分层取样)、对比分析(不同动物粪便形态差异)等科学要素,其严谨程度远超普通小学作文要求。这种"去文学化"的写作尝试,恰与安妮塔·伍尔福克在《教育心理学》中强调的"经验依赖型学习"理论相契合——通过真实情境中的主动探索建构知识体系。

但争议焦点在于语言表达的适切性。如对嗅觉感受的直白描写"像腐烂的咸鱼混合臭鸡蛋",虽具象生动却违背传统审美期待。这与研究者杜传坤指出的"童年书写单薄化"现象形成对照,展现儿童突破既定框架的原始表达欲。教育者需在保护创造力的前提下,引导学生理解不同文体的语用边界。

二、教育理念的碰撞与平衡

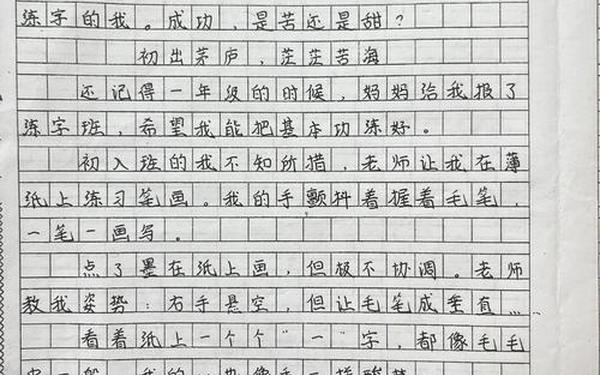

从教学实践角度观察,该案例折射出三大矛盾:写作自由与教学规范的冲突、科学精神培养与社会认知惯性的矛盾、个性表达与集体评价体系的错位。王天宁提出的"儿童文学创作要飞起来"理念在此遭遇现实挑战——当飞翔方向偏离传统航道时,教育者如何把握引导尺度?

研究表明,10-12岁儿童正处于皮亚杰认知发展阶段的形式运算期,其假设检验能力与抽象思维显著提升。作文中展现的对比实验设计、变量控制意识,正是该阶段思维发展的典型表征。教师若能突破"主题先行"的评分惯性(如小学作文评分标准中"思想健康"占25%权重),转而建立多维评价体系,将更有利于创新型人才的早期培养。

三、心理发展的映射与引导

文中透露的冒险精神与求真意志,契合青少年边缘系统活跃期的心理特征。神经科学研究显示,该时期前额叶皮层尚未完全成熟,导致探索行为与风险评估能力失衡。这种生理特性解释为何作者甘冒健康风险进行非常规实验,也警示教育者需建立安全探索机制。

从写作治疗视角分析,该文本具有双重宣泄功能:既释放对禁忌话题的好奇,又转移青春期认同危机。正如《尝屎》中反复出现的"爸爸妈妈都不知道"的隐秘快感,恰是埃里克森自我同一性理论中"建立独立人格"需求的外显。教师可借鉴孙卓然提出的"超越简单对立"理念,通过主题辩论、科学小品创作等途径,将非常规选题转化为教育契机。

总结与建议

本研究揭示儿童写作中创造力迸发与教育规训的复杂博弈。建议构建"三维培养模型":在认知维度建立跨学科写作范式,允许融合科学记录与文学表达;在评价维度增设"思维独特性"指标,占比建议15%-20%;在教学维度开发"安全探索"主题课程,提供规范框架内的自由创作空间。未来可深入探究禁忌话题写作的心理补偿机制,以及非常规作文对教师专业素养的挑战,为创新写作教育提供理论支撑。