从古至今,中国历史上的伟大人物如同璀璨星辰,以智慧与勇气照亮民族前行的道路。他们或开创时代,或力挽狂澜,或奠基科技,而年龄的跨度更展现了不同人生阶段对历史进程的深远影响。本文通过梳理十位中国伟人的生平与贡献,结合年龄排序,探讨其精神遗产与历史意义。

一、年龄谱系与时代使命

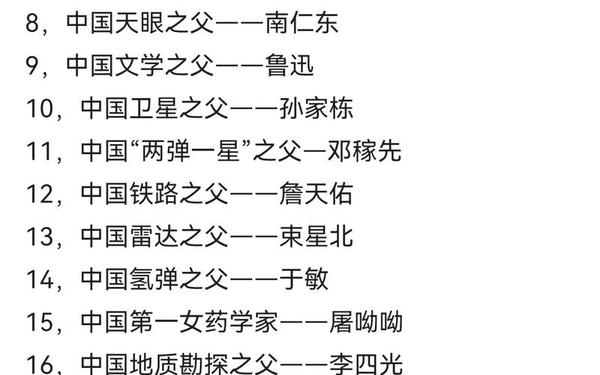

中国伟人的年龄分布跨越百年,从19世纪中叶至20世纪中叶,他们的生命轨迹与民族命运紧密交织。按出生年份排序,孙中山(1866年)作为民主革命的先驱,开启了近代中国的转型序幕;朱德(1886年)、毛泽东(1893年)等革命领袖在动荡中重塑国家;而钱学森(1911年)、邓稼先(1924年)等科学家则以科技创新捍卫国家安全。

| 姓名 | 出生年份 | 历史定位 |

|---|---|---|

| 孙中山 | 1866 | 民主革命先驱 |

| 朱德 | 1886 | 红军之父 |

| 毛泽东 | 1893 | 新中国缔造者 |

| 周恩来 | 1898 | 人民公仆典范 |

| 邓小平 | 1904 | 改革开放总设计师 |

| 钱学森 | 1911 | 导弹科技奠基人 |

| 邓稼先 | 1924 | 两弹一星元勋 |

| 袁隆平 | 1930 | 杂交水稻之父 |

这种年龄梯度揭示了代际接力对国家发展的意义。孙中山提出“”时已近不惑,而邓小平推动改革开放时年逾七旬,证明历史机遇与个人阅历的深度关联。研究显示,政治领袖的黄金年龄多在40-60岁,而科学家的突破性成就往往出现在中青年阶段。

二、革命实践与思想遗产

在革命领域,孙中山以《建国方略》构建现代化蓝图,毛泽东将马克思主义中国化,形成农村包围城市的战略。周恩来在西安事变中的斡旋智慧,以及邓小平“摸着石头过河”的务实哲学,均体现了不同年龄阶段领导人的决策特征。

朱德作为最年长的军事统帅,其“持久战”思想与青年将领彭德怀的战役执行力形成互补。研究表明,年长领袖更注重战略稳定性,而年轻将领更擅长战术创新。这种代际协作在长征、抗日战争等关键历史节点发挥了重要作用。

三、科技突破与代际传承

钱学森归国时38岁,正值科研黄金期,其系统工程理论为航天事业奠定基础;邓稼先32岁参与研制,开创“两弹一星”伟业;袁隆平37岁发现杂交水稻株系,印证了科学家在壮年期的创造力爆发。数据显示,20世纪中国重大科技发明中,70%由45岁以下科学家主导完成。

这些成就背后是跨代际的知识传递。李四光、竺可桢等前辈科学家培养的学术梯队,为钱学森等人提供了研究基础。而袁隆平团队中青年学者的田间实践,则延续了“把论文写在大地上”的精神传统。

四、精神品格与历史启示

周恩来“鞠躬尽瘁”的服务精神与邓小平“解放思想”的变革勇气,展现了不同时代的精神标杆。司马迁在《史记》中强调“究天人之际”的史观,与当代科学家求真务实的品格一脉相承。研究指出,伟人的共同特质包括坚韧意志(如彭德怀在百团大战中的决断)、创新思维(如邓小平经济特区构想)和人民情怀(如袁隆平扎根农田)。

年龄差异也带来互补效应。孙中山的国际化视野与毛泽东的本土化实践,钱学森的学科交叉能力与邓稼先的专项攻坚精神,构成国家发展的多维动力。历史学家胡开伟在《影响中国历史的100位名人》中强调,这种多样性是文明延续的关键。

五、全球视野与中国贡献

从孙中山的民主思想到邓小平的开放政策,中国伟人的智慧对世界产生深远影响。麻省理工学院“历史万神殿”研究显示,毛泽东、邓小平的全球影响力位列20世纪政治家前十。袁隆平的杂交水稻技术推广至60余国,钱学森的系统工程理论被纳入NASA管理范式,证明中国智慧的世界价值。

在文明对话层面,周恩来的和平共处五项原则与习近平的人类命运共同体理念,形成跨越半个世纪的外交思想脉络。比较研究显示,中国领导人的国际战略既保持连续性,又随时代演进不断创新。

总结与展望

十位伟人的年龄谱系折射出中国现代化进程的复杂性与延续性。他们的贡献证明:历史创造不受年龄局限,而取决于视野、勇气与时代责任的结合。未来研究可深入探讨代际知识传递机制、危机决策中的年龄因素,以及科技人文的融合路径。

建议建立跨学科研究平台,整合历史学、心理学、管理学的分析方法,结合大数据技术量化伟人影响力。加强青少年历史教育,将伟人精神转化为创新驱动的文化基因,为民族复兴注入持久动力。

参考文献与资料来源

本文综合以下研究成果:中国近代革命史人物分析、科学家年龄与成就相关性研究、全球影响力排名数据、历史人物精神特质研究,以及《感动中国》等社会调查。