在现代社会的经济活动与法律实践中,单位工资证明作为劳动关系与收入水平的权威佐证文件,既是企业与员工权益互认的纽带,也是金融机构、司法机构及社会管理部门核查信息的重要依据。其法定效力不仅直接关系到个人信贷审批、社保福利申领等民生事务,更可能成为劳动争议仲裁或诉讼中的关键证据。如何规范开具具备法律效力的正式工资证明,成为企业合规管理与个人权益保障的核心命题。

一、法律效力与形式要件

单位工资证明的法律效力源于《民事诉讼法解释》第115条对单位证明材料的强制性规定。最高人民法院在(2021)最高法民再35号等系列判例中明确指出:有效的工资证明需同时具备单位负责人签名/盖章、制作人员签名/盖章及单位公章三个形式要件,三者缺一不可。这种形式主义的审查标准,旨在通过多层级确认机制规避虚假证明风险,例如在(2020)最高法民再338号案件中,法院因证明缺乏制作人签名而直接排除其证据资格。

实务中争议焦点在于形式瑕疵的容忍度。部分法院持“实质重于形式”观点,认为缺失签名可通过补充调查程序补正(如(2021)最高法民申5411号裁定);但主流裁判倾向认为,司法解释使用“应当”这一强制性表述,意味着形式完备是证据合法性的前提。企业若忽略这一要求,可能面临证明被排除或反向追责的双重风险。

二、内容要素与格式规范

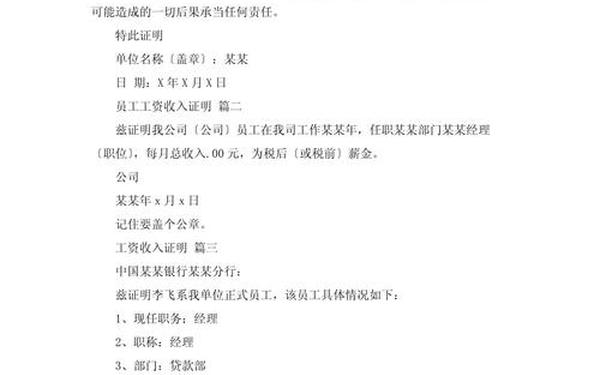

规范的工资证明需包含以下核心要素:

| 要素类别 | 具体要求 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 主体信息 | 员工姓名、身份证号、任职部门、职务 | 《工资支付暂行规定》第6条 |

| 收入构成 | 基本工资、奖金、津贴明细及税前/税后标识 | 最高人民法院判例 |

| 时间范围 | 收入对应的周期(如“近12个月”) | 银行业监管指引 |

| 用途声明 | 限定证明使用场景(如“仅供办理房贷使用”) | 侵权责任判例 |

值得注意的是,部分企业为员工虚增收入的行为已构成共同侵权。在(2019)最高法知民终623号案中,某公司因协助员工虚构收入证明导致银行信贷损失,最终被判承担30%的连带赔偿责任。这要求HR部门必须建立收入数据交叉核验机制,例如比对个税申报记录与银行流水。

三、风险防范与责任边界

企业开具工资证明面临三重法律风险:

- 劳动争议风险:员工可能利用虚高证明主张未足额支付工资,如(2018)京0112民初31570号案中,员工持1.5倍虚开证明索赔200万元;

- 金融欺诈风险:银行可将企业列入征信黑名单,限制其融资渠道(如某地产公司因批量虚开证明被5家银行停止授信);

- 刑事犯罪风险:情节严重者可触犯《刑法》第280条“伪造公司印章罪”。

风险防控需构建分级审批体系:

- 基础证明由HR专员审核工资台账后开具;

- 超过实际收入20%的证明需经财务总监与法务双重签字;

- 附加《承诺书》明确“证明用途限定”及“虚假陈述追责条款”。

四、电子证明与证据保全

随着《电子签名法》的完善,电子工资证明已具备同等法律效力。某互联网法院在(2022)浙0192民初1234号判决中,采信了经过区块链存证的电子工资流水。企业可通过OA系统实现证明申请、数据抓取、电子签章及存证上链的全流程自动化,既提升效率又降低篡改风险。

证据保全方面,建议员工通过“三位一体”方式固定证据:

- 纸质证明扫描件同步上传至司法存证平台;

- 电子邮件发送记录保存原始邮件头信息;

- 重要证明办理公证(如购房贷款所需证明)。

五、总结与建议

单位工资证明的本质是信用契约,其开具过程实质是企业信用资本的运用。未来研究可聚焦于:区块链技术如何重构证明可信机制;多元纠纷解决机制下证明审核标准的统一化路径。对企业而言,建立ISO37001反贿赂管理体系中的证明管控制度,将有效平衡用工便利与法律风险。对个人而言,保留工资条、个税APP记录及银行流水,方能构筑完整的收入证据链。

在数字经济与合规监管双重驱动的背景下,工资证明正从简单的行政管理工具,演变为企业治理能力的试金石。唯有将法律规范、技术赋能与责任相结合,才能真正实现“一纸证明”背后的多方权益衡平。