在就业竞争日益激烈的今天,大学生职业规划大赛作为教育部推动的重点赛事,已成为高校学子探索职业方向、提升核心竞争力的重要平台。这项覆盖全国高校的权威竞赛,不仅被认定为A类学科竞赛,更因其对个人成长与就业的深远影响备受关注。本文将从赛事价值、能力提升、资源链接等维度,深入剖析其含金量与多维意义。

一、赛事定位与权威性

全国大学生职业规划大赛自2023年启动以来,便承载着国家强化生涯教育、促进人才供需对接的战略使命。作为教育部继“互联网+”大赛后推出的重磅赛事,其顶层设计直接指向高校毕业生高质量就业。数据显示,首届国赛成长与就业赛道仅设金奖50个、银奖100个,高淘汰率与严格评审机制凸显其选拔性质。

从组织架构看,赛事由教育部与省级联合主办,全国总决赛评委团队包含行业专家、企业高管及教育学者。这种政校企三方联动的评审体系,使得获奖证书具备官方背书效应。以北京赛区为例,90所高校1262名选手经过三级选拔,最终仅166人获金奖,头部奖项的稀缺性直接转化为就业市场的认可度。

二、能力培养的立体性

参赛过程本质是系统性能力训练。撰写生涯发展报告需要完成自我认知(MBTI测试、360度评估)、职业调研(行业报告分析、企业访谈)、路径设计(SWOT分析)等全流程。例如某参赛者为验证新媒体职业目标,运营公众号三个月后调整读书计划与技能学习方案,这正是赛事倡导的“行动验证规划”理念。

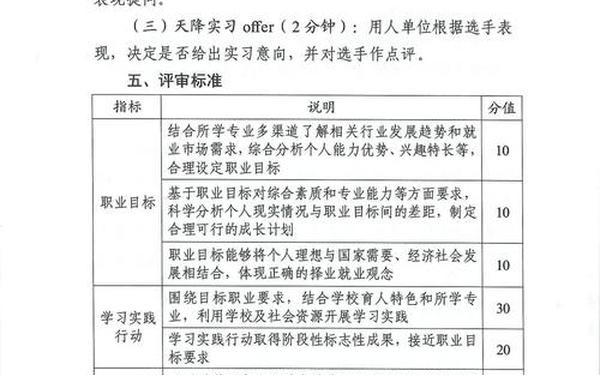

现场展示环节则综合考察表达力与应变力。根据评分标准,路演需在6分钟内通过PPT、视频等形式展现职业适配度,并接受评委质询。获奖者王艺珈分享,其法治记者职业规划通过政策解读、案例视频、模拟采访等多元呈现,最终以岗位匹配度89%斩获金奖。这种实战演练远超课堂模拟,直接对标企业招聘场景。

三、就业竞争力的显性提升

从企业反馈看,83%的HR认为大赛经历能有效佐证候选人的目标管理与执行力。简历筛选阶段,头部奖项获得者进入面试的概率提升40%。以中国政法大学闫嘉为例,其金奖经历在央媒面试中成为差异化竞争优势,最终成功签约法治记者岗位。

赛事还创造独特的“就业直通车”效应。全国总决赛设置“天降offer”环节,企业评委可现场发放录用意向书。2024年数据显示,成长赛道选手平均收获2.3个实习机会,就业赛道选手获得全职offer的比例达37%。这种人才供需对接模式,极大缩短了从校园到职场的过渡周期。

四、资源链接的乘数效应

| 资源类型 | 具体内容 | 价值体现 |

|---|---|---|

| 教育支持 | 学职平台课程、生涯闯关工具 | 免费获取市价超千元的职业测评与培训 |

| 人脉网络 | 评委导师、企业代表、参赛选手 | 往届30%获奖者通过赛事人脉获得内推 |

| 数据服务 | 行业需求报告、岗位能力模型 | 精准掌握目标职业的136项能力指标 |

五、参赛策略的优化建议

针对2025年赛事变革,需注意三大趋势:一是专业匹配度权重提升至35%,跨专业选题需谨慎;二是评审增加行业专家比例,要求职业规划具备市场可行性;三是创业赛道取消,聚焦传统就业领域。建议低年级学生从专业关联产业切入,高年级选手则需呈现6个月以上岗位实习经历。

材料准备方面,成长赛道需突出“动态调整”过程。例如某选手在生涯报告中对比三次职业测评变化,用实习日志佐证能力成长,最终以“螺旋式规划”获得评委青睐。就业赛道则应量化岗位匹配数据,如用Python分析招聘信息词频,可视化展示技能契合度。

纵观职业规划大赛的生态价值,其含金量体现在“能力培养-资源整合-就业转化”的三维闭环中。赛事不仅为高校生涯教育提供实践场域,更成为青年学子连接理想与现实的桥梁。建议参赛者以“问题导向”构建职业叙事,将国家战略、行业趋势、个人特质有机融合。未来研究可跟踪获奖者5年职业发展轨迹,进一步验证赛事的长尾效应。对于每一位大学生而言,参与这场赛事的意义超越奖项本身——它是一次职业生涯的预演,更是叩响未来之门的必修课。