水,是东方哲学最古老的隐喻。老子以"上善若水"诠释至德,孔子临川而叹"逝者如斯夫",庄子借北海若之言道出"天下之水莫大于海"。这些流淌千年的成语,将水的柔韧与力量凝结成文明的密码。水的无形之形,恰似《淮南子》所言"水能方能圆",在随物赋形中暗含顺势而为的生存智慧。日本学者汤川秀树曾指出,东方思维中的"水性"特质,实则是动态平衡的哲学表达——既能穿石破岩,又可静影沉璧。

水的意象更蕴含着辩证的生命观。"水能载舟,亦能覆舟"的千年警示,道出了力量与风险并存的自然法则。明代张岱在《陶庵梦忆》中描写西湖"晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖",揭示出同一水体在不同时空下的万千变幻。这种辩证思维在当代生态哲学中依然闪耀,美国生态学家利奥波德在《沙乡年鉴》中提出"像山一样思考",若置换为"像水一样思考",或许更能体现动态系统的复杂性。

二、水之情:情感的液态表达

在文学长河中,水始终是情感的绝佳载体。"柔情似水"将无形情思具象化,恰如李清照笔下"花自飘零水自流"的愁绪,水波荡漾间折射出人心的万千涟漪。王勃《滕王阁序》中"落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色"的绝句,将空间维度拓展至天地之间,水的镜面效应在此成为连接物我的诗学桥梁。

水的意象更承载着集体记忆的深沉积淀。江南的"小桥流水人家"构筑起文化乡愁的坐标系,塞纳河畔的"流动的盛宴"则凝固成巴黎的精神图腾。法国哲学家加斯东·巴什拉在《水与梦》中写道:"水的喃喃低语比火的噼啪作响更接近灵魂的私语。"这种跨文化的共鸣,印证了水作为情感符号的普世价值。当余光中在《乡愁》中写下"一湾浅浅的海峡",水的阻隔与连通双重属性,便升华为民族情感的复杂隐喻。

三、水之智:生态的永恒启示

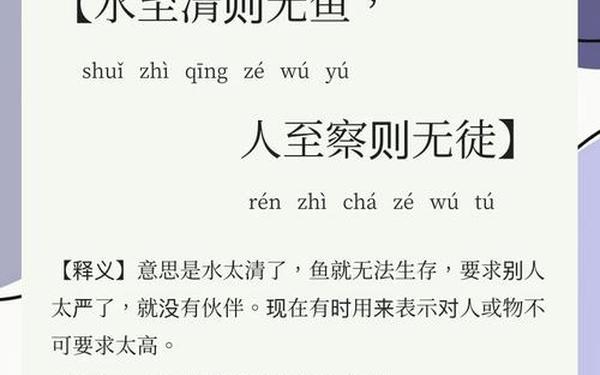

水至清则无鱼"的古老智慧,暗合现代生态学的多样性原则。这句出自《汉书》的成语,在当代被重新诠释为生态系统平衡的警示。英国生态学家詹姆斯·洛夫洛克提出的"盖亚假说",将地球视为有机生命体,其中水循环恰似维持生命的心血管系统。这种整体观与道家"上善若水"的思想形成跨越时空的对话。

治水智慧更彰显着文明的演进轨迹。大禹"疏而非堵"的治水哲学,在都江堰千年不衰的工程奇迹中得到实证。荷兰代尔夫特理工大学的水管理研究显示,现代海绵城市建设理念,与古代"陂塘蓄泄"的智慧存在惊人的相似性。联合国教科文组织《世界水发展报告》指出,全球40%的人口面临水资源短缺,此刻重读"滴水穿石"的成语,不仅是赞叹坚持的力量,更是对节水型社会的迫切呼唤。

四、水之韵:美学的永恒追求

水墨画中的"水晕墨章",将水的不可控性转化为艺术创造力。宋代画家郭熙在《林泉高致》中提出"山以水为血脉",水的留白与渲染成就了东方美学的独特意境。威尼斯双年展上,日本艺术家盐田千春以红色丝线模拟水流轨迹,这种当代艺术表达与"行云流水"的传统审美形成有趣的互文。

水在音乐中的抽象表达同样耐人寻味。德彪西《大海》交响诗中的水波韵律,与白居易"大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语"的描写异曲同工。声学研究表明,人类对流水声的天然亲近,源于胎儿期的羊水记忆。这种生物学解释,为"高山流水遇知音"的典故增添了科学注脚。

向水而生的文明未来

从甲骨文的"川"字到量子物理的流体力学,水的意象始终伴随着人类认知边界的拓展。在气候变化加剧的今天,"洪水猛兽"不再只是神话传说,"如鱼得水"的生存状态面临严峻挑战。考古学家在水下城市遗址中发现,古巴比伦的衰落与灌溉系统盐碱化密切相关——这个发现为"水能载舟,亦能覆舟"增添了新的历史维度。

建议未来研究可深入挖掘水文化的跨学科价值:语言学领域可建立成语水意象数据库,环境科学可借鉴传统治水智慧,心理学可探索水景观的疗愈机制。正如《周易》所言"润万物者莫润乎水",在生态文明新时代,我们更需要以水为镜,映照出可持续发展的智慧之路。