在幼儿园大班教育实践中,个案观察记录是教师理解幼儿发展需求、制定个性化教育策略的重要工具。通过系统记录与分析,教师能够捕捉幼儿在行为、情感、认知等维度的动态变化,从而优化教育干预。本文基于真实案例库与理论研究,从观察方法、记录内容、教育应用等多角度,深入探讨大班个案观察记录的价值与实践路径。

一、观察方法与工具

有效的观察记录需依托科学的观察方法。实践中可采用持续性追踪法,如网页1中教师对陈子安连续三个月的午睡行为记录,通过时间轴呈现行为演变规律。事件取样法适用于捕捉特定情境下的典型行为,例如网页13中李治儒在接力游戏中的冲突解决过程,教师通过即时记录分析其社交策略。

工具选择上,建议结合文字描述与可视化工具。例如使用行为检核表(如表1)量化幼儿发展指标,辅以照片、视频记录关键瞬间。研究表明,多元记录方式能提升观察的客观性,如网页37指出23%的教师因依赖主观描述导致记录失真。

| 观察维度 | 指标描述 | 记录方式 |

|---|---|---|

| 社交互动 | 主动发起对话频次 | 事件计数法 |

| 情绪管理 | 冲突中的情绪调节策略 | 文字描述+视频片段 |

| 学习专注度 | 持续任务完成时间 | 计时器记录 |

二、记录内容与结构

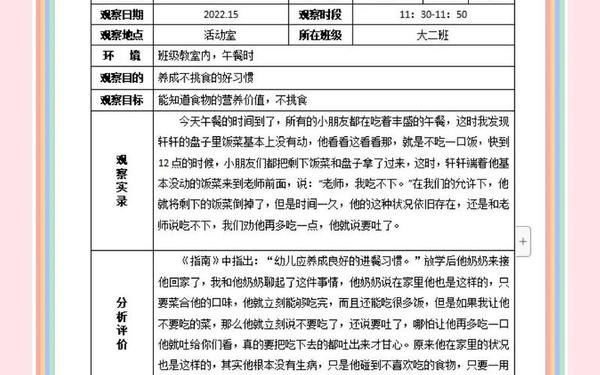

完整的个案记录应包含行为描述、分析框架与教育策略三重结构。以网页1中胡余婷的进餐行为观察为例,教师首先详细记录其用餐动作、速度及互动表现,随后结合家庭教养背景分析行为成因,最终提出阶梯式自理能力培养方案。这种“现象-归因-干预”的链条式记录,符合教育诊断的基本逻辑。

在内容深度上,需注重细节捕捉与理论关联。如网页34中教师对幼儿颜色混合实验的记录,不仅描述操作过程,更引用皮亚杰认知发展阶段理论解释其思维特点。这种基于理论的分析能提升记录的专业价值,避免陷入琐碎现象罗列。

三、教育策略的应用

观察记录的终极价值在于指导教育实践。针对行为矫正,可采用正向强化法,如网页1中通过五角星奖励机制改善幼儿午睡习惯;对于社交障碍,同伴示范法效果显著,如网页13中教师引导冲突幼儿共同制定游戏规则,促进社会性发展。

在家园共育层面,记录可作为沟通的实证依据。例如网页1中陈子安的睡眠问题,教师通过呈现具体观察数据,推动家长调整家庭作息。研究显示,数据化记录能使家园合作效率提升40%。

四、挑战与优化建议

当前实践存在观察碎片化与分析浅表化两大痛点。网页37指出45.3%的教师仅凭经验记录,缺乏系统性规划。建议建立标准化观察流程,包括前测(确定观察目标)、中录(多维度采集)、后析(理论关联)三阶段。

未来研究可探索数字化记录工具的开发,如基于AI的行为识别系统自动生成观察报告。需加强教师儿童发展理论培训,如网页35中应用森田疗法改善幼儿强迫行为的案例所示,理论素养决定干预深度。

大班个案观察记录既是幼儿成长的镜像,也是教师专业能力的试金石。通过系统性观察、结构化记录与科学化干预,教师能够更精准地支持幼儿个性化发展。建议幼儿园建立观察记录共享平台,推动经验转化;学术界需加强跨学科研究,探索观察记录与脑科学、行为学的融合路径,最终实现“观察-理解-支持”的教育闭环。