清明作为“民族的文化载体和精神寄托”,其诗词中渗透着对生死命题的深刻思考。杜牧的《清明》以“雨纷纷”与“欲断魂”的意象,构建出天人交感的情感场域,让自然界的迷蒙细雨与行人心灵的破碎感形成同构,而“杏花村”的遥指,则暗示着在生死交汇处寻求慰藉的生命智慧。这种“由低而高、逐步上升”的叙事结构,使哀而不伤的东方美学在时空错位中得以彰显。

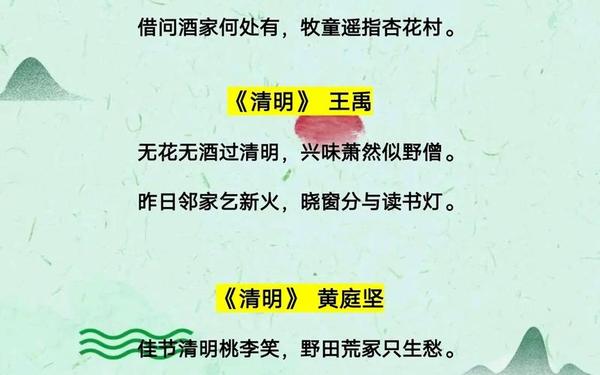

黄庭坚的《清明》更将视角投向历史纵深,“佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁”的对比,揭示生之绚烂与死之寂灭的永恒悖论。诗中“人乞祭余骄妾妇”暗讽虚伪孝道,而“士甘焚死不公侯”则礼赞介子推式的气节,最终以“满眼蓬蒿共一丘”收束,呼应了施爱东教授所言“清明节兼具感恩纪念与催护新生的双重象征”。这种对生命价值的辩证思考,在屈大均“落花有泪因风雨,啼鸟无情自古今”的喟叹中达到极致,将个体命运与家国兴亡熔铸为历史长河中的永恒叩问。

二、自然意象与节令美学表达

清明诗词中的自然意象群构成独特的节令符号系统。白居易在《清明夜》以“碧砌红轩”与“遥听弦管”构建视听通感,将刺史府邸的华美转化为春夜流动的韵律,而“暗看花”的细节,恰如冯延巳笔下“满眼游丝兼落絮”的朦胧,形成“人在画中游”的审美意境。温庭筠《清明日》中“出犯繁花露,归穿弱柳风”的工笔描摹,则通过“犯”与“穿”的动态捕捉,展现唐人踏青时与自然的亲密互动。

这些自然意象往往承载着文化密码。贾岛“晴风吹柳絮,新火起厨烟”,既是对寒食制度的诗意记录,也暗含“辞旧迎新”的节气转换智慧。孟浩然“车声上路合,柳色东城翠”,则在都市文明与田园牧歌的张力中,构建起“帝里重清明”的空间叙事。正如仲富兰教授指出的,清明节气“时值阳春三月初,严寒尽头绽春蕾”,诗人笔下的草木萌发既是自然现象,更是生命轮回的隐喻。

三、民俗图景与社会记忆书写

清明诗词堪称古代社会生活的微缩画卷。张继《闾门即事》中“耕夫召募逐楼船”的战争创伤,与“清明几处有新烟”的民生凋敝,构成安史之乱后唐代社会的真实侧写。韦庄《长安清明》描绘的“紫陌乱嘶红叱拨,绿杨高映画秋千”,则再现了唐都春日游艺的盛况,其中“白打钱”的细节,印证了宋代《清明上河图》展现的市井繁华。

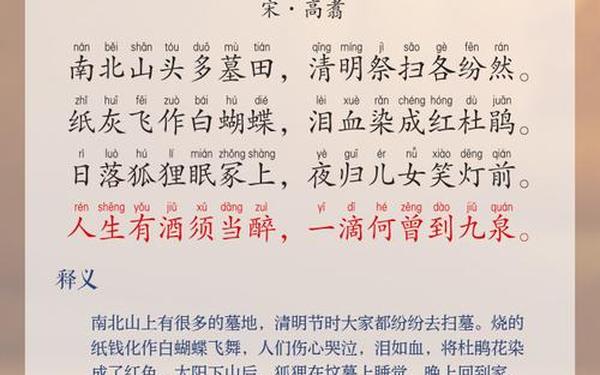

这些作品同时记录着礼俗演变。王禹偁“无花无酒过清明”的萧索,折射出寒食禁火传统在宋代的式微;而欧阳修《采桑子》所述“清明上巳西湖好”,则见证了上巳节俗与清明的融合过程。高翥“纸灰飞作白蝴蝶”与“泪血染成红杜鹃”,不仅呈现祭祀仪式的视觉奇观,更将“人生有酒须当醉”的豁达注入民俗肌理,形成“祭亡佑生”的文化辩证法。

四、历史流变与传承创新路径

从《锦绣万花谷》收录的杜牧诗作,到当代“网络祭扫”的新型实践,清明诗词始终在传统与现代的碰撞中焕发新生。杜牧原作中“牧童遥指”的开放性结局,在历代文人唱和中衍生出词曲、戏剧等多元艺术形态,这种“经典再生产”现象,印证了施爱东所述“清明节俗持续被赋予新文化意义”的规律。

在文化传承层面,既要守护“钟鼎山林各天性”的多元价值,也需创新表达形式。如将“清明时节雨”的意境转化为数字水墨动画,或通过AI技术复原“古墓垒垒春草绿”的历史场景。学术研究可拓展至比较诗学领域,探究中日韩清明节俗诗歌的互文关系,以及“二十四节气”申遗成功后古典诗词的国际传播策略。

清明诗词作为穿越千年的文化基因,既镌刻着“路上行人欲断魂”的集体情感记忆,也闪烁着“春水船如天上坐”的生命哲思。在当代语境下,这些诗篇不仅是祭奠先人的情感纽带,更是重构文化认同的精神资源。未来研究可深入挖掘诗词中的地域文化差异,结合大数据分析不同朝代清明书写的主题流变,让古典文学智慧持续滋养现代文明。