一、教学目标

1. 知识目标

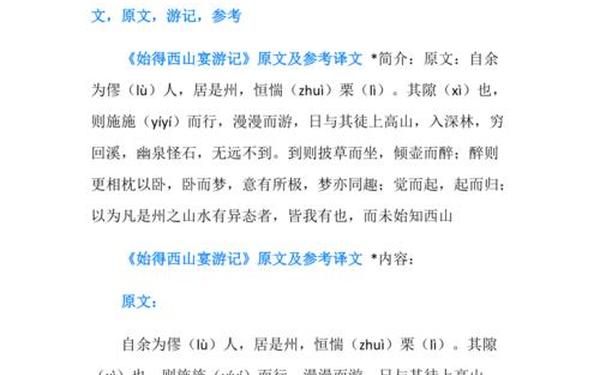

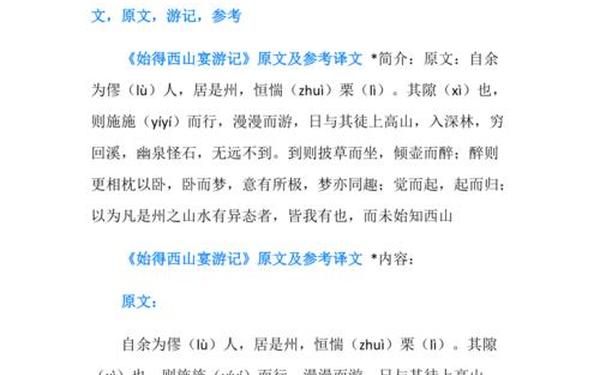

掌握文言实词(如“僇人”“施施”“箕踞”等)和特殊句式(如定语后置句、被动句),理解文章内容。

学习对比、侧面烘托等写作手法,分析作者如何通过“概写”与“特写”结合突出西山之“特立”。

2. 能力目标

通过比较“西山游”与“众山游”的差异,提升文本分析与对比阅读能力。

理解“始得”与“宴”的深层含义,探究柳宗元如何通过山水游记表达精神超越。

3. 情感目标

感悟作者被贬后的苦闷与豁达,体会“天人合一”的文学境界。

二、教学重难点

重点:对比两次游览的不同,分析西山之“特立”与作者精神世界的关联。

难点:理解“心凝形释,与万化冥合”的哲学意蕴及“寄情山水”的文人情怀。

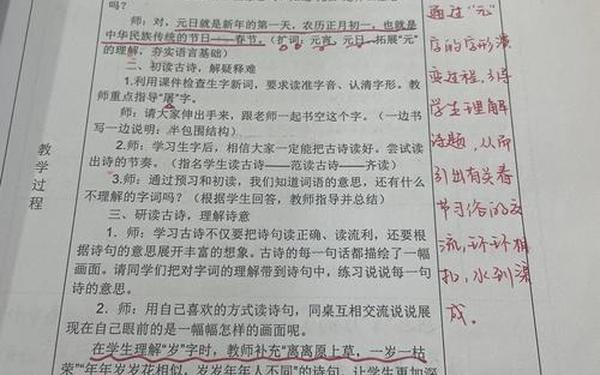

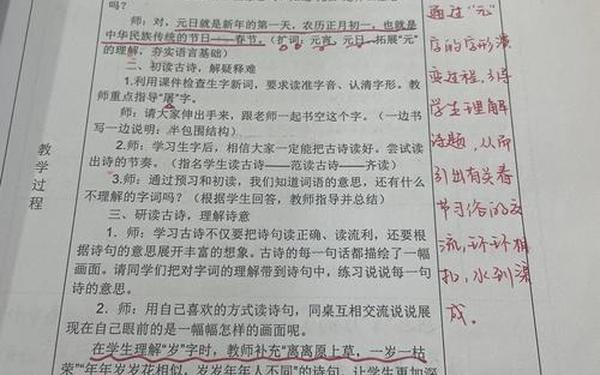

三、教学过程设计

1. 导入:情境创设

展示柳宗元贬谪永州的背景资料,结合宋代禅宗大师青原行思的“参禅三境界”,引导学生思考自然山水对文人心灵的影响。

2. 文本初读与疏通

学生自主翻译重点语句(如“恒惴栗”“心凝形释”),教师点拨疑难字词(如“僇人”通“戮人”,指罪人身份)。

梳理文章结构:前段“众山游”的漫无目的与后段“西山游”的主动探索形成对比。

3. 核心问题探究

问题1:为何题目强调“始得”?结合“游于是乎始”分析西山对作者的意义。

明确:西山之游标志着作者从被动消遣转向主动领悟自然,是精神觉醒的起点。

问题2:对比两次游览的“游踪”“心境”“景致”差异,完成表格填写:

| 对比项 | 众山游 | 西山游 |

|--|--|-|

| 游踪 | 随意漫步(施施而行) | 主动攀援(斫榛莽、焚茅茷)|

| 心境 | 恒惴栗(恐惧不安) | 心凝形释(精神超脱) |

| 景致特点 | 幽深怪石(压抑拘束) | 高峻空阔(境界开阔) |

| 归家状态 | 觉而起,起而归(短暂逃避)| 至无所见犹不欲归(沉醉忘我)|

4. 深度解读

写作手法:侧面烘托(通过“尺寸千里”写西山之高)、拟人化(西山“不与培塿为类”)展现作者人格投射。

情感升华:联系《小石潭记》《江雪》,分析柳宗元如何在自然中寻找精神共鸣,实现“天人合一”。

5. 拓展迁移

比较苏轼《赤壁赋》与本文的异同:柳宗元侧重精神人格的投射,苏轼则侧重哲理思辨。

教学反思

1. 成功经验

情境导入有效:以“参禅三境界”切入,帮助学生快速进入文本的哲学语境,理解“看山是山”到“看山还是山”的升华。

问题链设计:通过对比表格与核心问题,学生逐步深入文本,自主发现情感变化与写作意图。

2. 改进方向

文言基础需强化:部分学生对“僇人”“颢气”等生僻词理解不足,需在预习阶段加强字词积累。

文学拓展不足:可引入更多贬谪文学(如范仲淹《岳阳楼记》)对比,深化对“寄情山水”主题的理解。

3. 学生反馈

对“西山即柳宗元”的象征意义讨论热烈,但部分学生难以理解“与万化冥合”的抽象境界,需结合道家思想补充讲解。

四、教学资源推荐

对比阅读:《小石潭记》(幽深凄清)与《始得西山宴游记》(开阔超然),体会柳宗元心境变化。

学术延伸:余秋雨《柳侯祠》评析柳宗元的贬谪文学价值,可作为课外阅读材料。

通过本课设计,学生不仅能掌握文言知识,更能感悟中国文人“寄情山水”的精神传统,实现语文素养与人文情怀的双重提升。