寒冬岁末,天地肃穆,古人在霜雪纷飞中提笔写下无数诗行。从《诗经》的“雨雪霏霏”到唐诗宋词的万千气象,冬日的银装素裹与凛冽寒意,化作文人笔下的生命哲思与人间百态。据统计,《全唐诗》中“雪”意象出现逾四千次,白居易一人便留下148首与冬相关的诗作。这些诗句如冰晶般折射出不同维度的冬日图景:既有“孤舟蓑笠翁”的冷寂,亦有“红泥小火炉”的温情;既有“燕山雪花大如席”的雄浑,亦有“暗香浮动月黄昏”的幽雅。本文将从意象、情感、历史、艺术等多重角度,解构千年冬诗的文化密码。

一、自然意象:冬景的多元书写

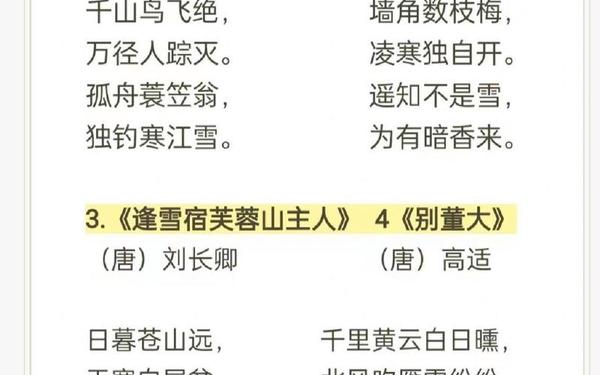

冬日的自然元素在古诗中呈现丰富的象征系统。雪是最核心的意象,柳宗元以“千山鸟飞绝”构建出空寂的视觉空间,而岑参“忽如一夜春风来”则用梨花喻雪,颠覆了传统苦寒书写。冰霜常与气节相联,如王维“隔牖风惊竹,开门雪满山”,以竹雪辉映君子风骨。梅作为冬季独有的生命符号,王安石“凌寒独自开”赋予其孤傲品格,卢梅坡“梅须逊雪三分白”则引发物性哲思。

诗人对寒冷感知的描摹极具层次感。白居易《夜雪》从触觉“衾枕冷”到听觉“折竹声”,构建出多维体验;李益“回乐峰前沙似雪”将视觉错觉与心理乡愁交融。杜甫“岁暮阴阳催短景”更将冬日时令纳入天地运行的宏大叙事,使自然意象升华为宇宙意识的载体。

二、情感意境:冷暖交织的心灵图景

冬日诗作中的情感张力,在寒暖对照中尤为凸显。白居易《问刘十九》以“绿蚁新醅酒”的暖色调消解暮雪寒意,建构出文人雅集的理想空间。与此相对,柳宗元《江雪》中“独钓寒江”的渔翁,成为士人孤高精神的永恒象征。这种二元性在杜牧诗中达到极致:既有“砌下梨花一堆雪”的凄冷,又暗含“明年谁此凭栏干”的生命追问。

边塞诗中的冬日书写更添悲壮色彩。岑参笔下“瀚海阑干百丈冰”的苦寒,与“风掣红旗冻不翻”的奇景,共同构成盛唐气象的凛冽注脚。而李益“一夜征人尽望乡”,则通过霜月笛声,将个体乡愁升华为集体记忆。这些情感表达,印证了刘勰“情以物迁,辞以情发”的创作规律。

三、历史镜鉴:冬诗的文化嬗变

从《诗经》到近现代,冬诗承载着时代精神的变迁。汉代曹操《冬十月》记录农事休整与商旅往来,展现早期农耕文明的时间秩序。唐代杜甫《阁夜》将“天涯霜雪”与战乱悲歌交织,折射出安史之乱的历史创伤。至宋代,苏轼“荷尽菊残”的冬景咏叹,暗含士人阶层的精神转向。

值得注意的是节令诗的文化意义。白居易《邯郸冬至夜思家》,通过驿站孤灯与家人夜话的时空对照,揭示古代交通制约下的情感困境。文天祥冬至诗“江山乏小草”,则将节气感知与家国命运紧密相连。这些诗作如同历史切片,保存着特定时空的社会肌理与集体记忆。

四、艺术探微:诗学技艺的凝冻结晶

冬诗在艺术手法上展现出惊人的创造力。李白“燕山雪花大如席”的夸张,与陶渊明“倾耳无希声”的写实形成美学两极。王维“山路元无雨,空翠湿人衣”,通过视觉通感营造湿润寒意,而韩愈“云横秦岭”则以空间阻隔隐喻仕途坎坷。

对比不同诗人的风格差异更具启示性。同写雪夜,刘长卿“风雪夜归人”如水墨写意,白居易“能饮一杯无”似工笔小品;同咏梅花,陆游“香如故”重在气节,李清照“香消酒醒”偏于哀婉。这些差异印证了布封“风格即人”的创作定律。

五、现代回响:古典冬诗的当代价值

在生态批评视野下,冬诗中的自然书写具有现实意义。白居易《卖炭翁》“心忧炭贱愿天寒”,揭示气候变化与民生疾苦的古老命题;郑板桥“一种清孤不等闲”,则为现代人提供对抗物欲的精神范式。学者金顺淼指出,白居易雪意象的多重解读,恰是古典诗歌现代阐释的典型案例。

数字人文技术为冬诗研究开辟新径。通过语料库分析可发现,“雪”在唐诗中多与“乡愁”“气节”关联,宋词中则常伴“闲适”“禅意”。未来研究可结合气候学,探讨小冰期对诗歌意象的影响,或借助VR技术重构“独钓寒江”的诗意空间。

千年冬诗如一面棱镜,折射出中华文明对自然、生命、历史的深刻认知。从“北风卷地白草折”的实景描摹,到“雪却输梅一段香”的哲理思辨,这些诗句不仅是审美对象,更是民族精神的基因图谱。在气候变迁与文化转型的当代,重读冬诗既能唤醒文化记忆,也为构建人与自然的新型关系提供古典智慧。期待未来研究能打破学科壁垒,让这些霜雪结晶的诗句,继续照亮人类的精神家园。