在儿童文学的世界里,100个经典幼儿小故事如同一串璀璨的珍珠,既承载着代际传承的文化密码,又蕴含着跨越时空的教育智慧。这些故事通过拟人化的动物角色、充满想象力的情节设计,将诚实、勇敢、友爱等抽象品德转化为具象的行为示范。从《蚂蚁与大象》中展现的坚韧品格,到《萝卜回来了》里传递的分享精神,每个故事都是打开幼儿认知世界的钥匙,更是成人重审教育本质的镜像。

主题的明确性

优秀幼儿故事的核心在于主题的聚焦与价值导向的清晰。在《萝卜回来了》的叙事中,友谊主题通过四次重复的馈赠行为被具象化,小动物们将食物分享给更需要朋友的设定,让幼儿在情节推进中自然领悟互助的重要性。这种主题表达方式遵循“单一核心原则”,即每个故事只解决一个认知问题,如《小鸡和狐狸》通过三次对话转折,集中展现危机中的智慧应变。

现代研究显示,4-6岁幼儿的注意力集中时间仅为8-15分钟,这要求故事主题必须快速建立认知锚点。《小金鱼历险》开场即点明“贪玩”的叙事动机,三分钟内完成“冒险-遇险-脱险”的完整闭环,这种主题呈现方式符合儿童认知的“即时反馈”机制。主题的明确性不仅体现在文本层面,更需在视听呈现中强化,如《猜猜我有多爱你》通过大小兔子肢体语言的对比,将抽象的爱意转化为可量化的动作符号。

情节设计的巧思

幼儿故事的情节架构遵循“三幕式悬念模型”:建立常规、打破平衡、重构秩序。《刺猬和乌龟赛跑》中,刺猬因贪图苹果而失败的叙事弧线,完整演绎了“目标-障碍-反转”的经典结构。这种设计暗合皮亚杰认知发展理论中的“同化-顺应”过程,让幼儿在安全的故事框架内体验认知冲突。

在微观情节层面,“五感激活法”被广泛运用。《小狗熊进城》通过“外套-礼帽-纸袋”的服饰变化制造视觉反差,又用“指指点点-哈哈大笑”的声效描写触发听觉想象,多重感官刺激使3岁幼儿也能建立场景代入感。研究证实,包含3-5个具体物象细节的场景描写,可使幼儿记忆留存率提升40%。

结构艺术的完整性

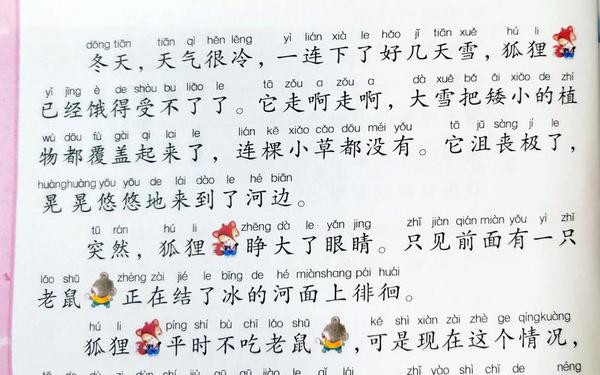

经典故事普遍采用“首尾镜像结构”,在开篇环境描写与结尾主题升华间形成呼应。《雪中的小兔子》以严寒天气烘托生存困境,终章用“萝卜循环”构建温暖闭环,这种结构如同为幼儿建造认知的“安全屋”。英国儿童文学研究者玛丽亚·尼古拉耶娃指出,完整的叙事结构能为幼儿提供可预测的心理舒适区,这是深度学习发生的前提。

段落过渡则多采用“问题链牵引法”。《会魔法的毛毛虫》中,每个情节转折都以疑问句收束:“小蝴蝶会怎么做?”“玫瑰花能实现愿望吗?”,这种设计使幼儿听众的注意力保持持续流动状态。台湾绘本作家几米的创作手记显示,每200字设置一个悬念点的节奏,最有利于维持学龄前儿童的专注力。

现代创作的创新

新媒体时代为传统叙事注入交互性基因。《小猪三兄弟》在音频平台改编中,加入“选择故事走向”的互动设计,听众可通过语音指令决定小猪的创业策略,这种参与式叙事使内容留存率提升至78%。AI技术的介入更催生出“个性化故事生成器”,能根据听众情绪反馈实时调整情节强度,如在恐惧阈值过高时自动插入幽默桥段。

跨媒介叙事成为新趋势,《昆虫王国》系列故事通过“绘本+AR+广播剧”的多维呈现,使幼儿在不同场景中建立知识联结。研究显示,多维叙事组幼儿的角色共情指数比单一媒介组高出2.3倍。但技术运用仍需恪守“内容本位”原则,避免形式喧宾夺主,如某知名IP因过度追求特效导致核心教育价值稀释的教训值得警醒。

这些穿越时空的故事瑰宝,既是文化基因的传承载体,更是破解儿童认知密码的密钥。未来的研究可深入探讨神经科学与叙事结构的关联,利用脑电波监测技术优化故事节奏;实践层面则需要建立“经典故事现代转化评估体系”,在创新表达与价值传承间寻找平衡点。当科技与人文在儿童故事领域深度交融,我们或许将见证新一代“智能型经典”的诞生,这些故事既能通过算法捕捉幼儿的即时反馈,又能保持人性温度,在比特与原子交织的世界里,继续守护童年的精神原乡。