收到律师函后,对方是否会起诉以及起诉的时间并无固定期限,需根据案件的具体情况和对方策略综合判断。以下是相关法律要点及应对建议:

一、律师函的本质与作用

1. 性质

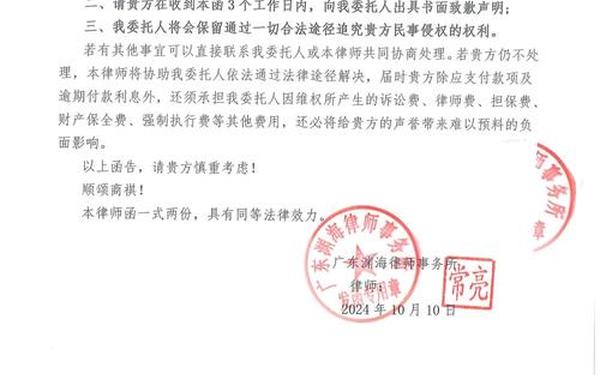

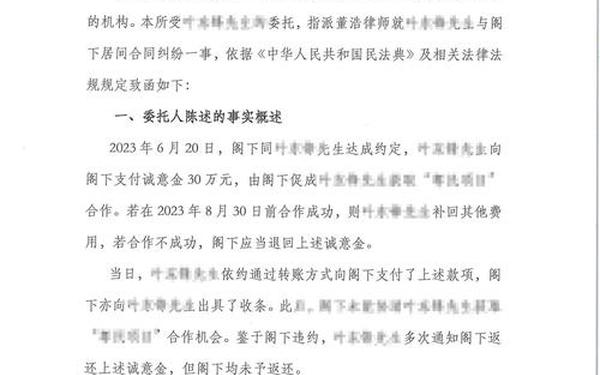

律师函是律师代表委托方发出的正式法律文书,用于披露事实、提出诉求或警告,其核心目的是通过非诉途径协商解决问题,而非直接起诉。律师函本身不具备法律强制力,但可能成为诉讼时效中断的证据。

2. 主要用途

协商警示:督促对方履行义务(如还款、停止侵权)。

法律程序准备:为后续诉讼固定证据或中断诉讼时效。

通知解除合同:正式告知合同解除意向。

二、收到律师函后可能的起诉时间

1. 无固定期限

法律未规定律师函与起诉的必然时间关联。起诉与否及时间取决于以下因素:

对方意图:若协商未果或对方认为需通过诉讼解决,可能起诉。部分律师函会注明“限期履行”(如15-30天),但该期限仅为协商窗口,非法律强制。

案件复杂性:简单案件可能数周内起诉,复杂案件(需收集证据或涉及多方利益)可能延至数月。

债务性质:金融债务(如信用卡逾期)可能更快起诉(15天内),一般民事纠纷可能需30天左右。

2. 常见时间范围

协商期:若对方给予期限(如15-30天),通常在此后1-3个月内可能起诉。

诉前程序:部分案件需先经法院诉前调解(约30天),调解失败后进入诉讼。

三、应对建议

1. 核实律师函真伪

检查是否通过EMS邮寄,是否包含律所公章、律师签名及准确信息(如欠款金额、合同条款)。

通过律所官网或公开渠道核实律师身份。

2. 积极应对措施

协商解决:主动联系对方或律师,表明还款或和解意愿,避免诉讼成本。

收集证据:保留沟通记录、合同、履约凭证等,为潜在诉讼做准备。

法律咨询:若对函件内容有争议,咨询专业律师评估风险并制定策略。

3. 忽视的风险

若拒不理睬,可能面临诉讼,并承担额外费用(诉讼费、执行费等)。即使进入诉讼阶段,仍可通过庭前调解解决。

四、法律依据

《民事诉讼法》规定,起诉需符合“直接利害关系、明确被告、具体诉求”等条件,律师函不必然导致起诉。

诉讼时效一般为3年,但发律师函可中断时效重新计算。

总结:收到律师函后,建议优先协商解决,同时做好应诉准备。起诉时间因案而异,但积极应对可有效降低风险和法律成本。若需进一步行动,建议及时咨询专业律师。