以下是一个结合家庭教育与心理干预的成功案例,综合了多维度策略与心理学原理,供参考:

案例背景

小明(化名),10岁,小学四年级学生,成绩中游,性格内向敏感,常因作业拖延、课堂注意力不集中被老师批评。家长反映他常因小事情绪崩溃,抗拒上学,甚至出现撒谎逃避学习的情况。家庭环境中,父亲工作繁忙、教育方式简单粗暴(如训斥、惩罚),母亲过度包办生活事务,导致小明缺乏自主性与抗挫能力。

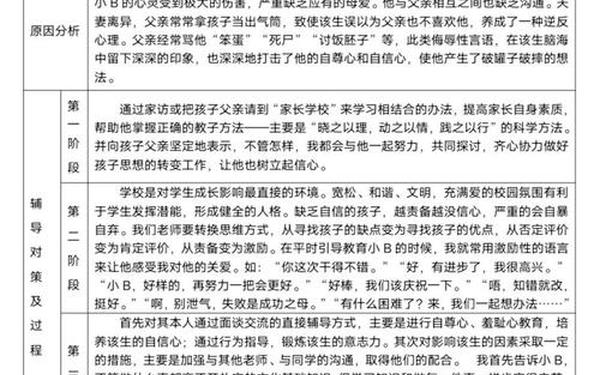

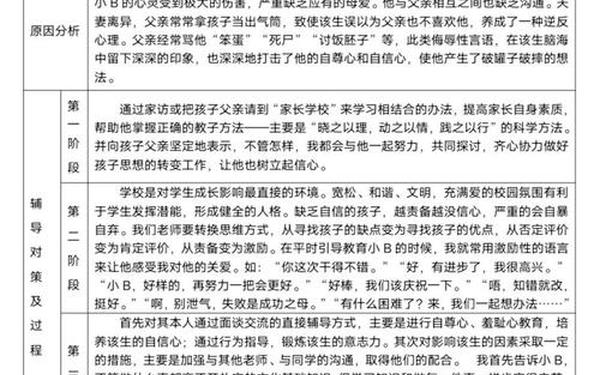

问题分析与成因

1. 家庭因素

教育方式矛盾:父亲高压管教与母亲过度保护形成冲突,孩子缺乏稳定的情感支持。

缺乏自主空间:母亲代劳日常事务(如整理书包、安排作息),剥夺了小明自我管理的机会,导致依赖性增强。

2. 心理因素

低自我效能感:长期被否定使小明产生“我不行”的自我认知,遇事习惯性逃避。

情绪调节能力弱:面对批评时,通过哭闹、撒谎等行为释放焦虑。

3. 学校因素

循环:老师因小明拖延问题频繁批评,强化了他的挫败感,形成“越批评越拖延”的恶性循环。

干预策略与实施

1. 家庭环境重塑

父亲角色调整:引导父亲采用“积极倾听”替代训斥,每日抽出20分钟与小明进行非学习主题的互动(如玩游戏、聊兴趣),建立信任关系。

母亲放权训练:制定《家庭责任表》,让小明自主管理作业时间和个人物品,母亲仅提供提示而非代劳,逐步培养其责任感。

2. 认知行为干预

情绪日记法:指导小明记录每日情绪事件及应对方式,通过复盘识别不合理信念(如“犯错就会被讨厌”),并替换为积极认知(如“改正错误是成长的机会”)。

延迟满足练习:采用“积分制”,将完成作业、自主解决问题等行为兑换为周末活动选择权,强化自我控制能力。

3. 学校协同支持

正向激励机制:与老师协商,对小明的小进步(如按时交作业)给予公开表扬,重塑其自信心。

任务分解法:将课堂任务拆解为“5分钟小目标”,搭配计时器使用,降低畏难情绪。

4. 行为脱敏训练

针对上学焦虑,设计渐进暴露练习:从“在家模拟课堂”到“由家长陪同短时间在校自习”,逐步适应学习场景,过程中配合深呼吸放松技巧。

干预效果

行为改善:3个月后,小明作业完成率提升至90%,情绪崩溃频率减少80%,能主动与同学合作完成小组任务。

家庭关系:父亲学会用鼓励代替指责,母子冲突减少,家庭互动氛围显著缓和。

心理评估:SCL-90量表显示焦虑、抑郁因子分降至正常范围,自我效能感量表得分提高30%。

案例启示

1. 教育一致性:家长需统一教育理念,避免“一个唱红脸一个唱白脸”的矛盾方式。

2. 自主性培养:通过渐进式放权,让孩子在“试错-修正”中建立责任感与解决问题的能力。

3. 正向反馈循环:家校合作中,聚焦微小进步并及时强化,比纠错更有利于行为重塑。

此案例体现了家庭教育中“环境调整-认知重建-行为训练”三位一体的干预逻辑,为类似问题提供了可复制的解决路径。