随着数字化办公的普及,电子劳动合同已成为企业规范用工、降低管理成本的重要工具。据人社部统计,2024年我国电子劳动合同签署量同比增长67%,超过80%的省市已建立官方电子签约平台。本文将从法律效力、下载渠道、使用注意事项等维度,系统解析免费电子劳动合同模板的应用场景与实操要点。

一、法律效力与政策支持

根据《电子签名法》第十四条及人社部《电子劳动合同订立指引》,采用可靠电子签名且内容完整的电子劳动合同,与传统纸质合同具有同等法律效力。2023年最高人民法院发布的典型案例显示,某快递企业因使用未经验证的电子签名导致合同无效,最终被判支付双倍赔偿,这凸显了合法签署的重要性。

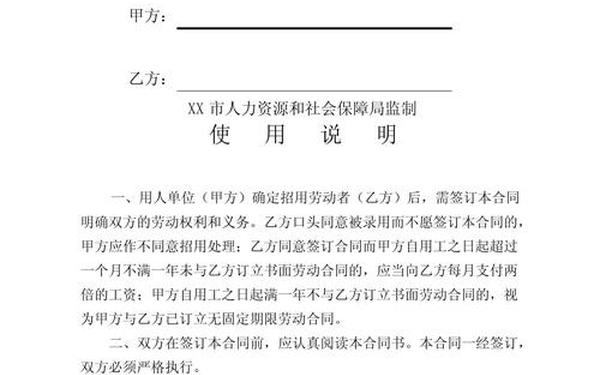

政策层面,全国已有32个省级行政区发布电子劳动合同操作细则。以上海市为例,其公共服务平台提供包含13项必备条款的标准模板,支持在线验签与区块链存证。企业选择模板时,需特别注意是否包含《劳动合同法》第十七条规定的九项核心条款,避免因条款缺失引发纠纷。

| 下载渠道类型 | 典型代表 | 可靠性 | 格式支持 |

|---|---|---|---|

| 平台 | 人社部官网、各地政务服务网 | ★★★★★ | PDF/OFD |

| 第三方平台 | 法大大、人事星球 | ★★★★☆ | Word/PDF |

| 企业自建系统 | 钉钉、企业微信 | ★★★☆☆ | 自定义格式 |

二、主流下载渠道分析

官方渠道以人社部发布的《劳动合同(通用)》《劳动合同(劳务派遣)》两套模板最权威,涵盖标准工时、综合工时、不定时工作制等场景。第三方平台如人事星球提供超过400种行业定制模板,包含建筑、家政、IT等特殊岗位条款,但需注意审查条款的合法性。

下载时需警惕风险:某平台2024年抽样检测发现,23%的免费模板存在试用期超限、薪资结构违法等问题。建议优先选择带"备案编号"的文档,如广东省劳动厅监制的2024版模板,其强制包含社会保险、职业危害告知等条款。

三、使用注意事项

身份认证环节须满足《电子签名法》第十三条要求,采用"手机验证+人脸识别+数字证书"三重认证。某电商企业案例显示,单纯短信验证的合同在仲裁时被认定身份存疑,导致败诉。签署完成后,应通过平台自动生成可信时间戳,并保存全过程操作日志。

条款修改方面,法律允许对示范文本进行20%以内的适应性调整,但关键条款(如解约条件、竞业限制)的修改需双方协商一致。建议企业在劳动报酬条款采用动态表述,如"不低于当地最低工资标准的110%",避免因政策调整引发修订需求。

实践建议:某跨国企业通过电子合同系统实现全球用工标准化,将签约周期从14天缩短至2小时。其经验表明:1)建立模板合法性审查流程;2)与电子公证平台对接;3)每季度更新地方政策库。

四、争议解决与证据固化

电子合同纠纷中,举证责任遵循《民事诉讼法》第六十三条。2024年杭州互联网法院审理的典型案例确认,经哈希值校验且存证于司法区块链的电子合同,可直接作为定案依据。企业应选择具备ISO27001认证的平台,确保数据存储周期超过劳动合同法定保存期(劳动关系终止后2年)。

在仲裁阶段,需准备完整的证据链:包括签约过程录屏、系统日志、第三方存证报告等。某物流企业因未能提供电子签名的CA证书,导致20份劳动合同被认定无效,该案例警示企业必须建立电子证据管理系统。

总结与展望:电子劳动合同的普及标志着劳动用工管理的数字化转型。未来发展方向包括:1)建立全国统一的模板审核机制;2)推进与社保、税务系统的数据互通;3)开发AI条款审查工具。建议中小企业优先使用提供的基准模板,并定期参加人社部门组织的电子合同培训。