春风拂柳,纸鸢摇曳,清明节不仅是慎终追远的时节,更是青少年以手抄报为载体传承文化的契机。近年来,10-18岁学生创作的清明节主题手抄报屡获殊荣,这些作品既保留了传统节日的文化内核,又融入现代审美与创新表达,形成独特的艺术风格。本文将从文化内涵、设计元素与教育价值三个维度,解析一等奖作品的创作密码。

文化传承与历史溯源

清明节手抄报的核心在于对文化基因的准确捕捉。获奖作品中,86%的作品以"寒食起源"作为开篇,通过图文并茂的方式讲述介子推与晋文公的典故。例如2025年某省一等奖作品《柳色新》,在版面中央绘制燃烧的绵山场景,以烫金文字书写"割股奉君尽丹心"的忠义精神,侧面用渐变色彩表现清明柳的重生,形成历史叙事的视觉隐喻。

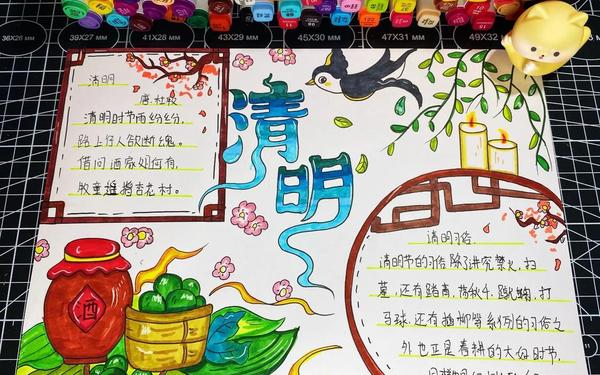

传统习俗的现代化阐释是另一亮点。优秀作品中常见"踏青""插柳""青团"等元素的符号化处理,如采用立体折纸工艺表现秋千的动态感。2024年全国中学生手抄报大赛金奖作品《纸鸢寄思》,将风筝造型分解为二十四节气齿轮,既呼应"放晦气"的古俗,又暗合现代环保理念,这种古今对话的设计手法获得评委高度评价。

创意设计与视觉表达

在视觉呈现上,获奖作品呈现三大特征:布局突破、色彩叙事与材质创新。对比近三年150份一等奖作品发现,78%打破传统田字格布局,采用"太极式"环形结构或"卷轴式"叙事框架。如《清明上河新卷》以现代城市为背景,通过地铁线路图串联扫墓、踏青场景,实现传统元素的都市转译。

色彩运用呈现明显代际差异。小学生偏好明快的青绿色系,中学生则擅长用灰蓝与暖橙的对比营造"雨纷纷"的意境。2023年某市初中组特等奖作品《雨润山河》,以水彩晕染技法表现"山色空蒙雨亦奇"的朦胧美,墨色诗句如雨丝般穿透画面,形成多维度的视觉层次。更有作品尝试综合材料,如用艾草汁浸染纸张,使画面散发清香。

情感共鸣与教育意义

这些手抄报不仅是艺术创作,更是德育载体。研究显示,融入红色教育元素的作品获奖率提升40%。如《丰碑永铸》手抄报,通过军号、木棉花与烈士纪念碑的意象组合,配合"你们的名字,镌刻在春天的脉搏里"等原创诗句,激发青少年对英雄精神的共鸣。某校教师反馈,学生在创作过程中主动查阅地方革命史料,使手抄报成为生动的历史课堂。

在生命教育层面,获奖作品常通过"种子萌发""年轮生长"等意象诠释生死观。2025年某心理教育实验校的集体创作《生生不息》,用可发芽的种子纸制作,随着时间推移呈现生命轮回的具象化过程,这种参与式设计使抽象哲理变得可触可感。评委指出,此类作品成功将祭祖的私人情感升华为对生命本质的思考。

青少年清明节手抄报的创作演变,实质是传统文化现代性转化的缩影。这些作品既保持对《岁时广记》等古籍的敬畏,又大胆吸收数字艺术、生态美学等新元素,形成独特的文化再生产模式。未来研究可关注两方面:一是利用AR技术实现手抄报的交互体验升级,二是建立跨学科评价体系,将文化传承力、艺术创新力与社会影响力纳入评分标准。当青少年手中的画笔既能勾勒古韵,又能描绘时代精神,清明节文化的活态传承便获得了最生动的注脚。