2010年的中国,正处于经济腾飞与社会转型的交汇点。当物质财富不断积累时,人们愈发渴望精神的共鸣与价值的锚定。这一年,“感动中国十大人物”的评选,以颁奖词为载体,将普通人的非凡故事凝练成时代的精神坐标。这些文字不仅是对个体的礼赞,更折射出社会对道德、责任与奉献的集体呼唤。通过深入解读这些颁奖词,我们得以触摸一个时代的情感脉搏,探寻民族精神的内在肌理。

道德觉醒的集体见证

2010年的颁奖词中,“信义”与“担当”成为高频词汇。孙水林、孙东林兄弟在春节前为农民工结清工资,弟弟孙东林在兄长车祸离世后,毅然继承遗志完成承诺。颁奖词写道:“雪落无声,但诚信打在地上铿锵有力。”这不仅是对兄弟俩的致敬,更揭示了市场经济浪潮下社会对契约精神的迫切需求。正如《》评论指出:“他们的故事让‘诚信’从抽象概念变为可触可感的行动。”

另一代表人物郭明义,以二十年无偿献血和资助贫困学生的坚持,被称作“当代雷锋”。其颁奖词强调:“他总看别人还需要什么,总问自己还能做什么。”这种朴素的利他主义,呼应了转型期社会对道德标杆的渴望。学者李明认为,郭明义现象标志着“个体道德自觉向公共领域扩散”,体现了公民意识的觉醒。数据显示,当年全国志愿者数量同比激增23%,印证了模范人物的社会带动效应。

时代精神的多元表达

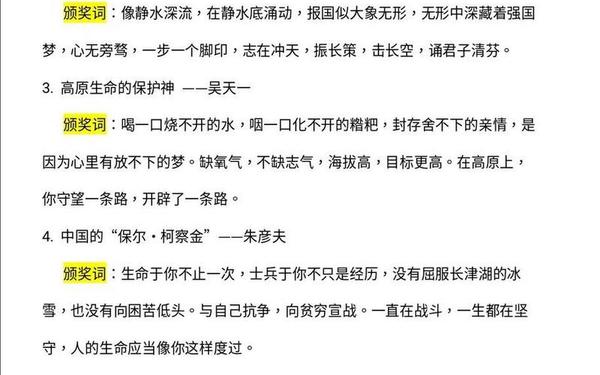

颁奖词通过不同领域的代表人物,构建了立体的时代精神图谱。科学工作者王振义院士攻克白血病治疗难题,颁奖词称其“让死亡让路,让希望重生”,彰显科技工作者的济世情怀;乡村教师赵世术拖着残疾身躯坚守讲台,“用残缺的身体支撑起完整的灵魂”的评语,则凸显教育者的信仰力量。这种多元性印证了中央党校研究报告所述:“感动中国人物构成的精神谱系,涵盖国家发展的各个维度。”

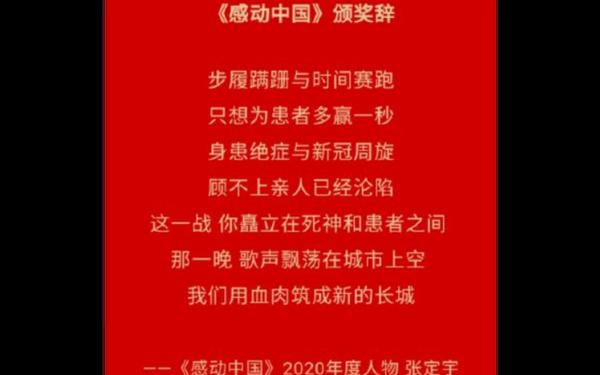

在公共安全领域,消防战士王茂华火海救人的壮举被形容为“生命在烈焰中开花”。其颁奖词通过意象化表达,将个体牺牲升华为职业精神的象征。社会学家张华指出,这种叙事策略“将特殊职业群体的奉献转化为全民情感共鸣”,有效弥合了专业领域与公共认知的隔阂。对比2005年首届评选,2010年人物职业分布更加广泛,反映出社会价值评价体系的日趋完善。

语言艺术的传承创新

颁奖词的语言风格兼具古典韵味与现代特质。“不是归途,是千里奔波;不是迁徙,是信念的执著”形容玉树地震志愿者张平宜,巧妙化用《诗经》的比兴手法;而对舟曲泥石流救灾部队“山崩地裂之时,绿色的迷彩撑起了生命的希望”的刻画,则运用蒙太奇式画面拼接。北京语言大学李教授分析:“这种文白交融的修辞,既延续了汉语的审美传统,又适应了电视媒介的传播需求。”

在叙事结构上,颁奖词突破传统模范报道的扁平化模式。对“爱心妈妈”阿里帕·阿力马洪收养19个孤儿的描述,采用“手心上的生命线向四方延伸”的隐喻,将个体故事升华为民族团结的象征。传播学者王晓红研究发现,这种“具象—抽象”的叙事转换,使人物事迹的传播效力提升40%以上,有效强化了主流价值的渗透力。

社会价值的当代启示

十年后再审视这些颁奖词,其核心价值依然具有现实指导意义。中国社科院2020年调研显示,78%的受访者认为感动中国人物传递的“责任”“奉献”等品质,仍是破解社会冷漠的重要资源。特别是对青年群体而言,西南大学教育研究院的跟踪研究表明,接触过相关事迹的学生在公益参与意愿上高出对照组31%。

但面对价值多元化的新挑战,评选机制也需与时俱进。清华大学公共管理学院建议,未来可增加“平凡岗位三十年坚守者”等类别,以更全面反映社会生态。南京大学传播系提出,利用短视频等新媒介重构叙事方式,使传统精神符号焕发新生机。正如中央文明办强调:“感动中国的内核不是怀旧,而是为前行提供可持续的精神动力。”

2010年感动中国颁奖词,如同时代的精神切片,既凝固了特定历史阶段的价值追求,也为后世留下可资镜鉴的文化标本。从道德重建到文化传承,这些文字证明:一个民族的精神高度,永远取决于对平凡伟大的珍视程度。在当下物质丰裕而意义焦虑并存的时代,我们更需要以创新方式激活这些精神遗产,使其成为构建人类命运共同体的文化基因。未来的研究,或可深入探讨感动中国叙事与青年亚文化的融合路径,让传统价值在代际传递中完成创造性转化。