在当代语文教育中,诗歌教学不仅承载着语言艺术的熏陶,更肩负着精神品格的塑造。牛汉的《华南虎》作为中国现代诗歌的经典之作,通过困兽犹斗的意象,将自由意志与生命尊严凝练成震撼人心的诗行。其教学设计以象征主义为核心,将文本解读与时代精神相融合,成为培养学生批判性思维和人文关怀的重要载体。本文从教学目标、文本解读、教学策略三个维度,结合多版本教案设计与学术研究成果,探讨如何构建高效深度的《华南虎》教学体系。

一、教学目标的多维建构

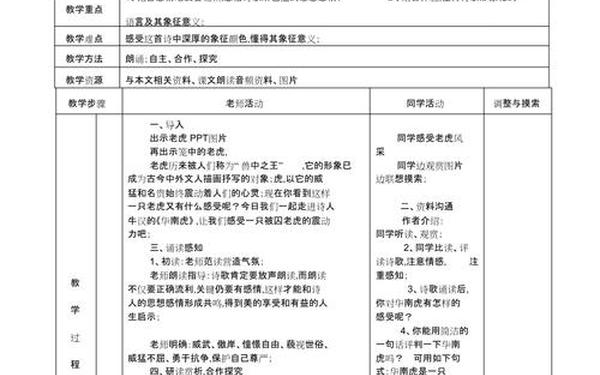

优质教案设计始终以核心素养为导向。《华南虎》的典型教案中,教学目标呈现阶梯式结构:基础层侧重语言品鉴能力,如网页1提出的“鉴别关键词句,理清思路”;进阶层聚焦象征意义的解码,如网页66要求“领悟栅栏与老虎的意象关联”;高阶层则指向价值塑造,通过“激发独立人格意识”实现育人目标。

| 目标层级 | 能力培养 | 典型教学活动 |

|---|---|---|

| 语言基础 | 文本细读、情感朗读 | 配乐朗诵、生词解析 |

| 思维发展 | 象征解析、逻辑推理 | 意象对比、创作背景讨论 |

| 价值引领 | 生命教育、批判精神 | 现实意义辩论、保护议题探究 |

值得注意的是,网页43的教案创新性地将STEM教育理念融入语文课堂,通过“绘制科幻长卷”“编程控制机器人”等活动,实现跨学科素养的融合。这种突破传统边界的教学设计,使诗歌的精神内核与科技创新产生对话,拓展了教学目标的现代性维度。

二、文本解读的纵深挖掘

对《华南虎》的深度解读需建立三重坐标系:首先是历史语境的重构,牛汉在文革时期目睹的“趾爪破碎的老虎”,既是知识分子的精神镜像,也是民族命运的隐喻。网页11通过“十年动乱”背景材料的引入,帮助学生理解“血淋淋的沟壑”背后的集体创伤记忆。

其次是意象系统的解构。多数教案聚焦“铁笼—观众—老虎”的三角关系:铁笼作为政治高压的具象化符号(网页1),观众群体折射庸众的集体无意识(网页66),而老虎“火焰似的眼睛”则象征着永不熄灭的自由意志。研究者指出,老虎“破碎的趾爪”与“苍莽山林”的梦境构成肉体困顿与精神超越的张力,这种二元对立结构是解读诗歌的关键。

三、教学策略的创新实践

现代诗歌教学需突破单向灌输模式。网页1设计的“角色代入法”颇具启发性:让学生分别扮演观众、饲养员、华南虎进行辩论,这种多重视角的切换深化了学生对权力关系的认知。网页54记载的“机甲大师表演”则将科技元素融入课堂,通过机器人模拟老虎的困境,使抽象意象具象化。

数字技术的应用为传统教学注入新活力。网页66提出“AR体验囚笼环境”,学生通过虚拟现实技术直观感受空间压迫;网页43的“智慧农业系统模拟”则将生态保护议题具象为可操作模块。这些创新策略使上世纪70年代的诗歌焕发现代生命力,实现了经典文本与数字原住民的深度对话。

四、现实意义的当代诠释

从“困兽之斗”到“生命觉醒”,《华南虎》的教学始终紧扣时代脉搏。网页45记录的“野化放归研讨会”将诗歌教学延伸至生物保护领域,引导学生思考人工繁育与生态平衡的困境。网页83提供的华南虎种群数据(现存50只,近交衰退率68%),为诗歌解读增添了科学实证维度。

更有教师创造性地建立“精神困笼指数评估表”,让学生分析社交媒体算法、消费主义等新型囚笼。这种将历史文本与当代生存困境联结的教学设计,使诗歌成为照见现实的精神透镜,培养学生在信息洪流中保持独立思考的能力。

《华南虎》的教学探索证明:经典文本的阐释应如虎爪般撕破时空壁垒,在语言训练、思维发展与价值塑造的交响中奏响教育强音。未来的教学设计可进一步融合生态学、数字人文等跨学科视角,开发“诗歌—科技—”三维课程模块,让困兽的长啸成为唤醒自由灵魂的永恒钟声。