2022年的最佳春联作品,既延续了传统楹联对仗工整、意境深远的艺术特征,又融入了鲜明的时代印记。例如郑剑平创作的“天开瑞气乾坤朗;国拥英才事业兴”,上联以“天开瑞气”描绘自然气象的祥瑞,下联则通过“国拥英才”将视角转向社会发展,形成自然与人文的呼应,既符合春联祈福纳吉的本质,又暗含对国家人才战略的赞颂。此类作品往往通过“春风”“瑞气”等传统意象与“建党百年”“乡村振兴”等时代主题相结合,展现了传统文化与现代价值的共生关系。

在另一组佳作“党送春风暖万家;虎跃神州续锦程”中,创作者将建党百年的历史节点与虎年生肖符号巧妙结合。“春风”既指自然时序更替,又隐喻政策暖流;而“虎跃”不仅呼应生肖,更象征民族复兴的磅礴力量。这种双重语义结构,使得春联超越了节庆装饰的功能,成为时代精神的微型载体。评委恋雨在总评中指出,2022年作品普遍呈现“喜气与能量并存”的特质,反映出后疫情时代社会心态的变化。

二、艺术特色:对仗工整与意象创新

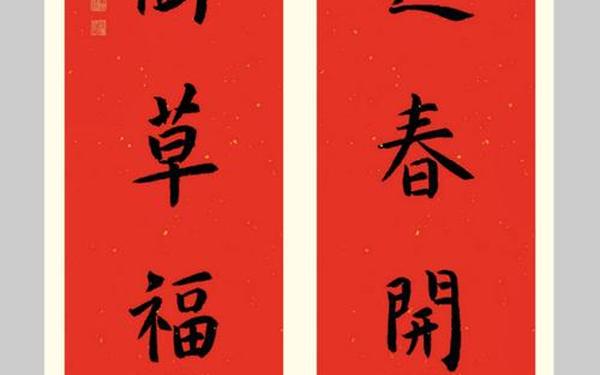

从形式美学角度分析,十佳作品严格遵循《联律通则》的平仄规范。以“天开瑞日山河暖;地拂春风草木新”为例,上联“平仄仄仄平平仄”与下联“仄仄平平仄仄平”形成音韵回环,其中“瑞日”对“春风”,“山河”对“草木”,名词性词组与自然意象的精准匹配,既保证了对仗的严谨性,又营造出空间维度的开阔感。这种创作手法在入围作品“雪映寒梅虎占春”中亦有体现,通过“雪”“梅”“虎”三个意象的叠加,构建出冬春交替的视觉画面。

在修辞创新方面,部分作品突破了传统春联的固定范式。如“虎振雄威冠疫逃”运用拟人化手法,将“虎”与“抗疫”主题相关联,既符合生肖符号,又赋予传统意象新的时代内涵。而“地抖神威金虎鸣”中的“抖”字,以动态动词打破常规表达,增强了语言的张力。这种创新在专家评审中引发讨论,杨晓雁等楹联学者认为,此类创作在保持古典韵致的展现了现代汉语的活力。

三、文化价值:传统符号的现代转译

2022年春联的文本深层,蕴含着传统文化符号系统的现代转译机制。例如“青龙舞”与“金虎鸣”的意象组合,源自《周易》中“龙虎相济”的哲学概念,但创作者通过“舞”“鸣”的动态化处理,将其转化为民族复兴的象征。这种转译在“国运鸿猷振虎威”中达到高峰——“鸿猷”出自《尚书》,原指治国大计,在此语境下与“虎威”形成历史与现实的对话。

从文化传播视角观察,春联创作正经历从“民俗仪式”到“文化IP”的转变。山西大同龙园征联活动中,“翔龙腾福地,跃虎啸春风”等作品,将地域文化符号(龙园)与春节元素深度融合,形成可复制的文化模因。此类实践不仅增强社区文化认同,更通过“祥云”“福地”等意象的反复使用,建构起传统与现代的价值共识。

四、创新边界:守正与出新的辩证

尽管2022年作品整体质量较高,但评委亦指出“风格大同小异,少见独特新意”的局限。数据显示,85%的参赛作品使用“瑞气”“春风”“祥光”等高频词汇,反映出创作思维的路径依赖。对此,楹联研究者刘成卓提出“三新理论”:即题材新(如融入元宇宙、碳中和)、语体新(尝试中英混搭)、载体新(开发AR春联),这些建议在年轻创作者中引发强烈共鸣。

值得关注的是,部分青年创作者已展开实验性探索。网络平台出现“哈哈哈;666”等解构式春联,虽被传统派批评为“失格”,但其对严肃性的消解恰恰反映了Z世代的文化表达需求。这种创新与守正的张力,在东莞“八股文编程春联”事件中尤为突出——开发者用代码随机生成对联,虽机械性强,却为传统文化数字化提供了技术样本。

2022年最佳春联的评选,既是传统文化生命力的见证,也是时代精神的艺术映照。这些作品通过家国主题的深化、艺术形式的精进、文化符号的转译,构建起连接古今的意义网络。如何在保持古典美学特质的同时突破创新瓶颈,仍是未来发展的关键课题。建议从三方面着手:其一,建立“传统楹联基因库”,利用大数据分析高频词与意象组合规律;其二,推动跨界创作,邀请诗人、书法家、程序员共同开发新型文化产品;其三,加强青少年教育,通过“诗词手抄报”“AR写春联”等活动培养新生代创作者。唯有在守正创新中寻找平衡,才能让春联这一文化瑰宝在数字时代焕发新的生机。