春联作为中华文化的重要载体,承载着千年的民俗智慧与精神寄托。2023年春节之际,以兔年为主题的春联不仅延续了传统对仗工整、祈福纳祥的特点,更融入了时代精神,例如“玉兔迎春福满门”“圆中国梦,人人出彩”等作品,既呼应生肖文化,又传递家国情怀。这种传统与创新的交融,折射出春联从桃符驱邪到文学艺术的演变历程,也展现了中国文化强大的生命力。以下将从历史脉络、文化内涵、创作特征及时代意义四个维度,剖析春联的深层价值。

一、历史渊源:从桃符到楹联

春联的雏形可追溯至周代的“桃符”。古人将桃木制成符板,上书“神荼”“郁垒”二神名讳,悬挂于门侧以驱邪避灾。这一习俗源于对桃木辟邪功能的信仰,《后汉书·礼仪志》记载,桃符“长六寸,宽三寸”,具有“百鬼所畏”的神力。此时的桃符以宗教功能为主,文字内容尚未形成固定格式。

五代时期,后蜀主孟昶在桃符上题写“新年纳余庆,嘉节号长春”,标志着春联从宗教符号向文学表达的转型。至宋代,随着造纸术普及,纸质春联逐渐取代桃木符板,文人雅士开始将对仗工整的诗句融入春联创作,苏轼、王安石等名家均有相关作品传世。明清两代,春联进入鼎盛期。明太祖朱元璋颁布“公卿士庶门上须加春联”的政令,推动春联民俗化;清代文人则进一步规范平仄格律,使其兼具文学性与实用性。这一演变过程,体现了中华文化从实用主义到审美追求的升华。

二、文化内核:祈福与家国

春联的核心功能始终围绕“祈福”展开。传统春联如“一帆风顺吉星到,万事如意福临门”,通过吉祥意象表达对家庭安康、财运亨通的期许。这种诉求源于农耕社会对自然力量的敬畏,以及宗族观念下对家族延续的重视。民俗学者潘鲁生指出,红色作为春联的主色调,既象征太阳与火焰的生命力,也蕴含“以红克邪”的原始巫术思维。

与此春联也是家国情怀的载体。2023年作品中,“二十大蓝图,邀春润色”将国家战略与节日喜庆结合,延续了古代“国泰民安”类对联的传统。例如清代“一统山河际太平”,即通过地理空间的统一隐喻政治安定。这种“小家庭”与“大国家”的互文,构成春联独特的文化张力。学者分析,这种特征与儒家“修身齐家治国平天下”的价值序列一脉相承。

三、创作特征:形式与内容创新

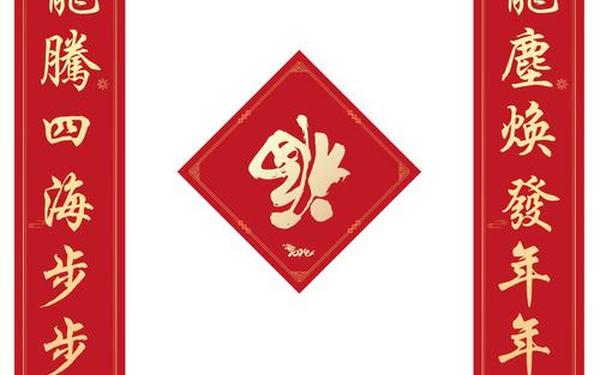

2023年春联在形式上呈现出“守正创新”的特点。传统七言、五言句式仍占主流,如“春临大地百花艳,节至人间万象新”,严格遵循平仄对仗规则。书法家洪厚甜强调,春联书写需兼顾工整性与艺术性,楷书、行书最宜体现庄重与流动感。十一字长联的复兴成为亮点,例如“擎天骏业抟鹏翼;传世龙章奋兔毫”,通过复杂意象堆叠增强表达深度,这一趋势可追溯至明清文人联的“宏大气象”。

内容上,生肖元素与时代主题交织。兔年专属联语如“春回玉兔满人间”,巧妙化用“玉兔捣药”的神话意象;而“绿水青山幸福长”则呼应生态文明建设,体现春联的现实关怀。值得注意的是,部分春联融入方言词汇或网络用语,如“嘎嘎有钱”,这种“雅俗共赏”的创作取向,正是春联得以持续流行的关键。

四、当代价值:传承困境与破局

尽管春联文化底蕴深厚,但其传承面临现代性挑战。城市化进程中,单元楼住宅的门框结构与传统楹联形制存在冲突;年轻人更倾向购买印刷品而非手写春联,导致书法技艺与个性化表达流失。学者建议,可通过电子春联、短视频创作等数字化手段拓宽传播渠道,例如马来西亚华人社群利用社交媒体推广手写春联,为传统文化注入新活力。

未来研究可深入探讨春联在跨文化语境中的适应性。例如,越南、韩国等汉字文化圈国家的春联使用现状,或西方对中国春联的符号化认知,这些比较视角有助于构建更完整的文化传播图谱。春联与诗词、谚语的互文关系,以及方言春联的语言学价值,仍是亟待挖掘的学术富矿。

从桃符到红纸,从驱邪咒文到文学瑰宝,春联的演变史恰是中华文明兼容并蓄的缩影。2023年的兔年春联,既承袭了“祈福禳灾”的原始功能,又以时代语言书写集体精神,彰显出传统文化的现代转化能力。面对技术变革与文化多元的挑战,唯有在形式创新中坚守文化根脉,方能延续春联这一“门楣上的中国诗”。