一、资源枯竭与生态危机

1. 土壤与土地退化

联合国粮农组织(FAO)报告指出,全球34%的农地(约16.6亿公顷)因人为活动退化,城市扩张侵占良田,人均可用土地面积在2000-2017年间减少20%。到2050年,若延续当前模式,农业取水量需增加35%,可能引发环境灾害和社会冲突。

2. 水资源短缺

世界气象组织预测,2050年全球将有50亿人面临缺水,地下水年抽取量增速达2.2%,主要含水层面临枯竭风险。气候变化加剧了水循环失衡,旱涝不均现象频发,部分沿海地区因海平面上升遭受盐水入侵。例如,阿拉伯地区的地下含水层已消失,全球冰川加速融化。

3. 海洋与淡水生态系统崩溃

气候变化导致海洋酸化、珊瑚礁白化(升温2℃时99%珊瑚礁可能消失),渔业生产力下降。粮农组织预测,热带国家专属经济区渔业产量将显著减少,威胁依赖渔业的贫困人口生计。北极冰盖融化可能触发“灰犀牛”事件,导致海平面上升达16米。

二、气候变化加剧与极端灾害

1. 全球升温与极端天气

目前全球气温已比工业化前升高1.1℃,若未有效减排,2050年可能突破1.5℃阈值。IPCC警告,这将导致热浪、强降雨、干旱等极端事件频率和强度升级,加剧粮食和水资源危机。例如,升温1.5℃与2℃相比,海平面上升幅度差异达10厘米,珊瑚礁损失率从70-90%升至99%。

2. 气候临界点与不可逆风险

亚马逊雨林、北极苔原等生态系统可能因升温发生不可逆变化。IPCC第六次评估报告指出,33-36亿人生活在极易受气候变化影响的区域,多重风险叠加(如疫情、冲突)将加剧危机。

三、粮食安全与农业挑战

1. 农业生产模式不可持续

当前农业集约化生产导致土壤退化、生物多样性丧失。到2050年,全球需增产50%以满足人口需求,但高产土地稀缺,气候变化进一步扰乱作物生长周期和病虫害传播。例如,雨养农业区降雨模式改变,可能引发区域性粮食减产。

2. 渔业与水产养殖受冲击

海水升温改变鱼类分布,太平洋小岛屿发展中国家面临金枪鱼资源流失风险。淡水养殖系统(如越南、孟加拉国)因水温升高和疾病传播更脆弱。

四、社会与经济系统压力

1. 人口与资源竞争

2050年全球人口预计达98亿,资源分配不均可能加剧区域冲突。发展中国家在适应气候变化时面临资金和技术缺口,36亿人缺乏安全饮用水和卫生设施。

2. 经济转型与能源挑战

国际能源署(IEA)指出,实现2050年净零排放需能源系统彻底转型,包括停止新建化石燃料项目、推广可再生能源(2030年太阳能和风能年增量需达当前4倍)。若成功,全球GDP或增长4%,但转型需每年5万亿美元投资。

应对路径:科技、政策与国际合作

1. 减排与能源转型

需在2030年前将全球碳排放减少45%,2050年实现净零。核心措施包括:淘汰燃煤电厂、推广电气化交通、发展氢能和碳捕获技术。例如,菲斯曼集团计划2050年实现全产业链零排放,投资低碳技术并推动区域合作。

2. 生态修复与可持续管理

恢复退化土地、推广气候适应型农业(如节水灌溉、抗逆作物)。IPCC建议整合传统知识与科技创新,例如通过植被恢复减少洪水风险。

3. 国际合作与气候治理

《巴黎协定》框架下的跨国合作至关重要,需加强资金支持(如绿色气候基金)和技术转移。中国提出《至2050年生态科技路线图》,强调科技在生态修复中的核心作用。

4. 公众参与与生活方式变革

个人行为改变(如低碳出行、减少浪费)可贡献40-70%的减排潜力。企业需将气候行动纳入社会责任,例如菲斯曼通过植树活动推动社区参与。

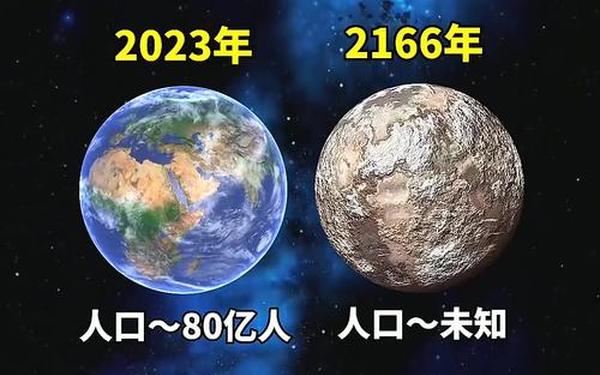

2050年的地球将面临资源枯竭、气候灾难与系统性社会危机的多重挑战,但科学评估表明仍有希望避免最坏情景。关键在于未来十年能否在全球范围内实现深度减排、资源公平分配和生态修复。正如IPCC所述:“气候适应型发展”需整合环境、经济与社会正义,为子孙后代保留宜居星球。