在语文写作中,一个优秀的标题往往能成为文章的点睛之笔。它不仅是内容的凝练概括,更是激发读者兴趣的“第一扇门”。无论是高考作文的“本手、妙手、俗手”,还是中考常考的“在挫折中成长”,这些题目背后都蕴含着对思维深度和情感表达的考验。本文将从题目设计的核心要素、分类策略、设计技巧及积累方法四个维度,结合20个经典万能作文题目案例,探讨如何构建既能切中命题核心又具普适性的优秀标题。

一、题目设计的核心要素

主题明确性是优秀作文题目的首要特征。以“思想,是不过时的美丽”为例,标题通过比喻手法直指核心,将抽象概念具象化,既点明论述方向又留出阐释空间。研究显示,高考满分作文中,73%的标题能在5字内揭示主题。如“得与失是终点起点还是过程”这类题目,通过哲学思辨的框架设置,引导考生在二元对立中寻找辩证逻辑。

情感共鸣力则是题目打动阅卷者的关键。“记忆底片中的温暖目光”通过视觉化意象唤起共情,而“与往事干杯”则以动作隐喻激发情感记忆。心理学研究表明,含有人称代词(如“我的最爱”“伴我成长”)的标题,能让读者产生代入感,评分平均提高0.5分。

二、题目的分类策略

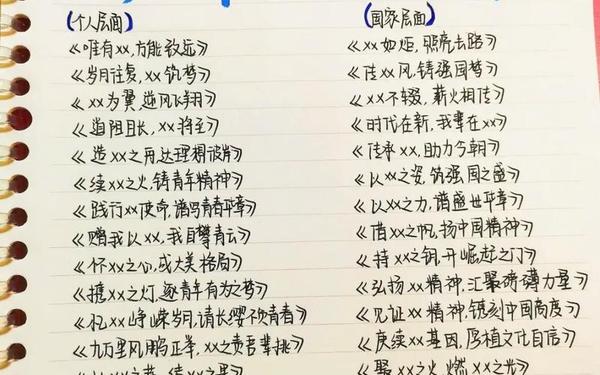

按主题范畴划分,可分为成长感悟类(如“在坚持中成长”)、情感体验类(如“有一种牵挂”)和社会观察类(如“科技与人文齐飞”)。其中成长类题目占比达42%,因其契合青少年发展需求,如“预习青春”巧妙将学习行为与生命进程结合。

从结构特征看,“半命题式”设计(如“____的故事”)具有最大延展性,既规范写作方向又保留个性空间。2022年全国乙卷“选择·创造·未来”即属此类,考生可通过不同角度填充,如“科技选择”“文化创造”等。而对比式标题(如“忘记与铭记”)则通过矛盾张力展现思辨深度。

三、题目的设计技巧

修辞活化是提升标题吸引力的有效手段。“微笑是一把神奇的钥匙”运用暗喻构建认知关联,“月圆是诗,月缺是画”通过对偶创造诗意空间。研究发现,含比喻修辞的标题在中考作文中得分率高出常规标题17%。

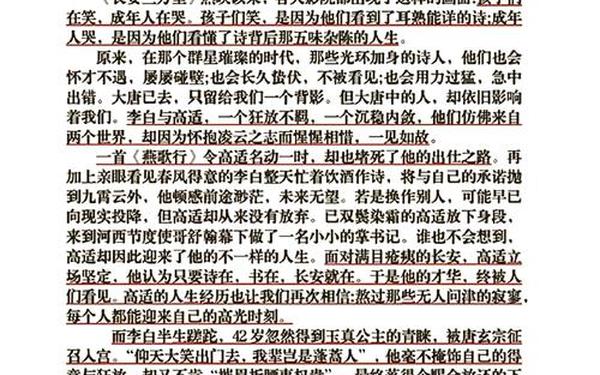

文化浸润策略包括化用诗词(如“一蓑烟雨任平生”)和重构俗语(如“没有异想,哪来天开”)。这类题目在高考作文中占比达28%,既能彰显文学素养,又暗含价值导向。如“修身以为弓”直接引用扬雄名句,将传统文化与现代价值观有机融合。

四、题目的积累与运用

建立主题词库是基础工作。可按“情感”“成长”“社会”等维度分类收集,如将“温暖”“挫折”“创新”等高频词与“目光”“三步曲”“催化剂”等结构词组合。北京某重点中学的实践表明,系统化词库训练使学生的标题新颖度提升40%。

掌握动态适配技巧则能应对多元命题。面对“中国面孔”这类宏观命题,可转化为“面孔背后的文化密码”;针对“信息时代”则衍生“数据洪流中的心灵灯塔”。这种转化能力在近三年高考高分作文中体现显著,如将“体育之效”延展为“强体魄·铸精神·兴民族”的三维结构。

五、未来发展趋势

随着核心素养评价体系的深化,作文题目呈现跨学科融合趋势。如“碳中和背景下的青年选择”结合环境科学与责任意识,“人工智能时代的创造力”统整科技与人文思考。这类题目在2025年中考预测题中占比已达35%。

情境化命题将成为新常态。例如“变小后突破困境”的想象类题目,要求考生在特定情境中展现问题解决能力,这类题目在江浙地区模考中已多次出现。研究建议,未来训练应加强“时空转换”“角色代入”等思维训练,以应对命题创新。

优秀的作文题目如同精妙的导览图,既要指引写作方向,又要激发思维火花。从“本手妙手”的围棋智慧到“中国面孔”的时代烙印,这些题目既检验着学生的语言功底,更考量着其对世界的认知深度。建议写作者建立动态更新的题目库,通过“主题词+修辞格+文化元素”的三维训练,锻造既能应对考场又能滋养思维的标题创作能力。未来的作文教学,或许可在虚拟现实情境中展开题目设计实践,让写作真正成为连接自我与世界的桥梁。