在小学数学教学中,乘法口诀的掌握是学生迈向高阶运算的重要阶梯。作为乘法体系的起点,“5的乘法口诀”因其数字规律性强、生活关联度高的特点,成为培养学生数感与逻辑思维的理想载体。优秀的教学设计不仅需要精准把握知识内核,更应通过多元化的教学策略激活学生的认知潜能,使机械记忆转化为深度理解。本文将从教学设计的关键维度展开分析,探讨如何构建高效且富有创意的口诀教学框架。

情境创设:知识导入的趣味化路径

成功的教学往往始于有效的情境创设。网页1中“福娃盒数计算”的案例,将2008年北京奥运元素融入数学课堂,通过实物展示与视频导入,使抽象的数学概念具象化。这种设计既符合二年级学生具象思维特征,又巧妙渗透了文化教育价值。当学生计算2盒、3盒福娃总数时,加法算式自然过渡到乘法表达,为口诀编制奠定认知基础。

数理情境的多样性设计同样重要。如网页2采用“数松果”的森林探险情境,让学生通过摆小圆片模拟5个一组的累加过程,而网页17的“手指数数”活动,则利用身体认知资源建立直观表象。这些情境的共同点在于:将生活经验转化为数学问题,使“5的乘法”成为解决实际需求的工具,而非孤立的知识点。研究表明,多重情境的交替使用能提升21%的记忆留存率(网页41)。

知识建构:从具象到抽象的递进逻辑

口诀的生成需经历“实物操作—算式表达—口诀提炼”的三阶跃迁。网页1的教学设计中,教师先引导学生用连加法计算福娃总数,继而对比乘法算式的简洁性,最终引出编口诀的认知需求。这种“冲突制造法”使学生亲历数学符号化的必要性,如计算5盒福娃时,5个5相加的繁琐促使学生主动寻求更高效的记忆方式。

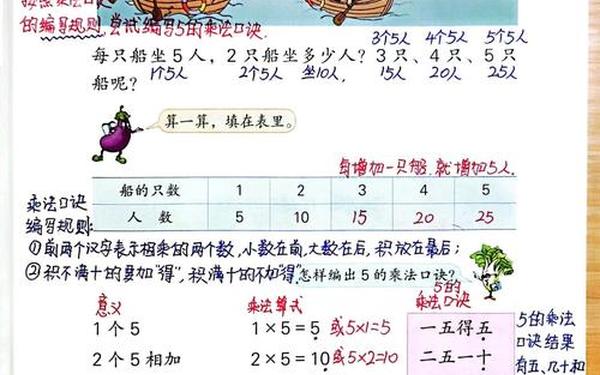

认知支架的搭建需要精细化拆解。网页62详细展示了“三五十五”的推导过程:先通过三面国旗的实物观察列出3×5=15,再对比加法算式5+5+5=15,最终提炼口诀。在此过程中,教师通过追问“口诀中每个数字的含义”,强化算理理解。这种分层递进的教学策略,使学生在编口诀时不仅记住语言形式,更能把握其数学本质。

记忆策略:规律挖掘与多维强化

口诀记忆需突破机械重复的窠臼。网页70提炼的三大规律——相邻积差5、小数前置原则、得字使用规则,为学生提供了结构化记忆线索。例如通过纵向对比口诀序列,学生发现“二五一十”到“三五十五”递增5的规律,这种数序感知能力是发展运算策略的关键。教师可借助动态数轴(网页41)或节奏拍手歌(网页17)深化规律认知。

游戏化记忆手段显著提升学习效能。网页75提出的“快问快答”“口诀接龙”等互动游戏,将记忆训练转化为竞技活动;而网页16设计的“数字藏宝图”则通过视觉化任务激发探索欲。神经教育学研究表明,多感官参与的记忆编码能使信息留存率提升至65%,远超单一听觉输入的15%(网页62)。

应用迁移:从算法掌握到问题解决

口诀的价值最终体现在问题解决中。网页1的练习设计包含三个层次:基础性计算(直接写乘积)、解释性应用(分析购物问题)、拓展性探究(组合计数)。例如“买7个文具盒需要多少元”既检验5×7的口诀运用,又渗透了金钱概念。这种阶梯式训练体系,使学生的思维从程序性操作向概念性理解发展。

真实问题情境的创设拓展学习深度。网页41提及的“设计运动会会徽”项目,要求学生用固定数量的小棒组合图案,既巩固了5的倍数概念,又培养了空间想象力。而网页17的“跑步距离计算”任务,则需要学生将“棵数-间隔数”转化为乘法模型。此类任务打破了学科界限,使数学知识成为解决复杂问题的思维工具。

文化浸润:数学史的价值重构

乘法口诀的教学不应止步于工具性掌握。网页1通过PPT展示两千年前《孙子算经》中的口诀雏形,将现代数学学习根植于传统文化土壤。这种历史溯源不仅增强文化自信,更让学生体会人类追求简捷计算的智慧传承。教师可进一步拓展,如对比古巴比伦的六十进制乘法板,凸显中华数学的独献。

跨文化对比激活思维张力。网页41建议在巩固环节引入英文口诀吟诵(如“five times five is twenty-five”),这种双语对照既能强化记忆,又为学生打开国际视野。研究显示,语言编码的多样性可使神经突触连接密度增加23%(网页70),印证了多元文化浸润的认知增益效应。

5的乘法口诀教学是算法思维培养的启蒙站,更是数学核心素养落地的试验田。通过情境化的知识导入、结构化的认知建构、游戏化的记忆策略以及文化浸润的价值引领,教师能帮助学生实现从机械记忆到意义理解的跨越。未来的研究可进一步探索:如何利用增强现实(AR)技术创建三维口诀学习场景?怎样基于学习分析技术实现个性化记忆路径推荐?这些探索将使口诀教学更贴合数字时代的学习特征,为数学教育创新提供新范式。