ABAC式词语(如“毕恭毕敬”“诚心诚意”)与AABC式三字词语(如“微微笑”“晶晶亮”)是汉语词汇系统中极具特色的结构形式。ABAC式词语以第一、第三字重复为标志,形成“A-B-A-C”的对称模式,其语义多表现为并列、强调或对立关系。例如“毕恭毕敬”通过重复“毕”强化恭敬的层次感,而“无边无际”则通过空间意象的叠加凸显范围的广阔。相较之下,AABC式三字词语则以“A-A-B-C”的结构呈现,前两字的重叠赋予词汇韵律感和生动性,如“团团转”通过叠词“团团”强化动态的循环感,“晶晶亮”则以视觉化的叠音描摹光线的透亮。这两种结构不仅体现了汉语的音韵美学,还通过形式与意义的互动构建了独特的表意逻辑。

从认知语言学视角看,ABAC式的块状拼接和AABC的节奏感反映了汉语的空间性特质。王文斌等学者指出,四字成语的块状性使其在句子中可独立成块,而离散性则允许其灵活插入或拆分。例如ABAC式词语“半推半就”既可整体使用(如“她半推半就接受了礼物”),也可拆分扩展(如“半推半就间流露犹豫”),显示出结构的弹性。这种特性在AABC式三字词语中同样显著,如“碎碎念”既可单独成句,也可嵌入更复杂的表达(如“他碎碎念着琐事”)。

二、修辞功能与文化内涵的共生

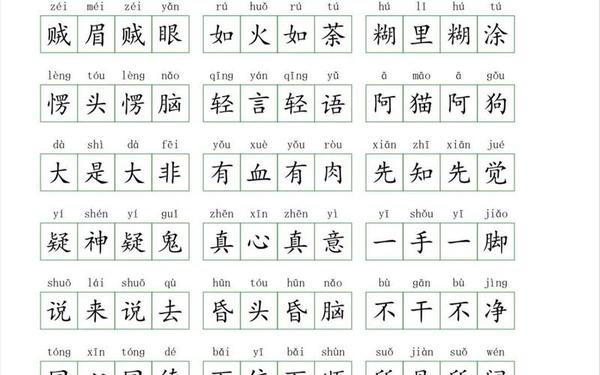

ABAC与AABC式词语在修辞层面具有鲜明的表现力。ABAC式常通过对比或叠加实现语义强化,例如“百战百胜”以“百”的重复突显胜利的绝对性,而“非亲非故”则通过否定结构划清关系边界。AABC式则更侧重感官描摹,如“咚咚响”通过拟声词传递听觉形象,“飘飘然”以叠音模拟轻盈状态,其修辞效果兼具直观性与感染力。

文化层面,这两种结构承载了汉民族的思维特征与哲学观念。ABAC式词语的对称性暗含阴阳平衡思想,如“半梦半醒”体现对立统一;而AABC式三字词语的韵律感则与诗歌传统中的平仄规则相呼应。数字“三”在汉语文化中的象征意义(如“三生万物”)亦渗透于词语构造中,例如AABC式“团团转”隐含循环往复的哲学意蕴,与道家“周而复始”的宇宙观形成关联。

三、教学实践与认知策略的关联

在语文教学中,ABAC与AABC式词语的掌握是提升学生语言能力的关键。研究表明,儿童对叠词结构的敏感性高于普通词汇,因其节奏感更易记忆。例如通过游戏化教学(如“成语接龙”),学生可快速掌握ABAC式词语的规律;而情境模拟(如用“蒙蒙亮”描述黎明场景)则能强化AABC式的具象认知。

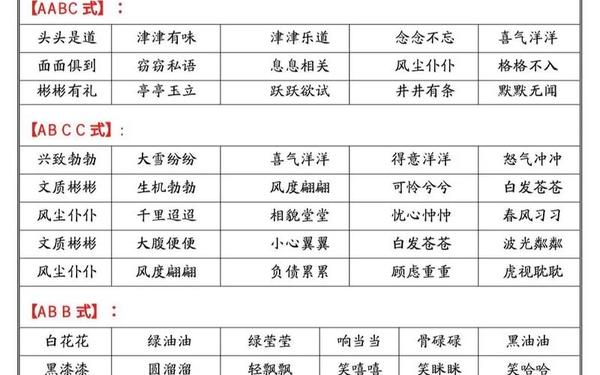

教学中也存在挑战。ABAC式词语的语义复杂度(如“碍手碍脚”含贬义)需结合语境讲解,而AABC式的非字面性(如“欣欣然”表情感)则需借助文化背景阐释。学者建议采用“分层教学法”:初级阶段侧重结构识别与积累,高级阶段引入修辞分析与文化溯源。例如对比“彬彬有礼”(AABC)与“毕恭毕敬”(ABAC),可引导学生体会不同结构的情感强度差异。

四、研究展望与跨学科融合

未来研究需进一步探索两种词语结构的认知机制。例如神经语言学可借助脑电技术分析叠词加工的神经通路,而计算语言学可构建ABAC/AABC的语料库,用于自然语言处理模型的训练。跨文化对比研究(如汉语叠词与英语复现结构的异同)将有助于揭示语言类型学规律。

教学领域则可结合信息技术开发互动工具。例如设计虚拟现实场景,让学生在情境中运用“火红火红”(ABAB)或“飘飘然”(AABC)等词语,增强学习的沉浸感。教材编写需更注重结构的系统性,例如按语义场分类(如情感类、空间类),帮助学生建立词汇网络。

总结

ABAC式词语与AABC式三字词语是汉语词汇系统的瑰宝,其结构特征、修辞功能与文化内涵共同构成了独特的语言景观。本文从形式分析、认知策略、教学实践等角度揭示了其多维价值,并指出未来需在跨学科融合与技术应用层面深化研究。对于语言学习者而言,掌握这些规律词不仅是应对考试的工具,更是理解汉民族思维与文化密码的钥匙。建议教育者将结构教学与文化阐释相结合,同时推动技术赋能的语言学习创新,使传统词汇在现代语境中焕发新生。