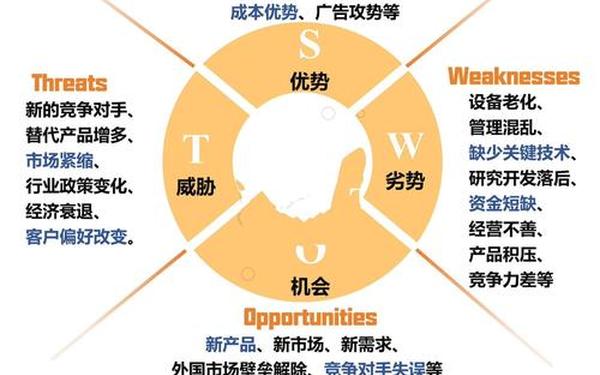

SWOT分析的核心价值在于将组织置于"显微镜"与"望远镜"的双重视角下审视。哈佛商学院教授罗伯特·安东尼曾指出,企业90%的战略失误源于对自身能力的误判。优势(Strengths)和劣势(Weaknesses)作为SWOT的内在维度,构成了企业战略制定的根基。以特斯拉为例,其核心竞争力不仅体现在电池技术,更在于创始人马斯克构建的"创新生态系统",将软件研发、充电网络和用户社区整合为难以复制的综合优势。

这种内在属性的评估需要突破表象认知。管理学家加里·哈默尔在《竞争大未来》中强调,真正的组织优势应具备"时间穿透力",即在未来3-5年内持续创造价值的能力。反观诺基亚的衰落,表面看是触屏技术滞后,本质是对"通信设备商"与"移动生态建设者"双重身份的认知错位。波士顿咨询的调研显示,78%的企业在SWOT评估中存在"优势盲区",往往将短期业绩增长等同于长期竞争力。

外延性:机会与威胁的联动

机会(Opportunities)与威胁(Threats)的辩证关系构成了外部环境的动态图谱。迈克尔·波特的五力模型揭示,行业变革往往以"机会-威胁综合体"的形式出现。华为面对5G技术迭代时,既把握了通信设备升级的机遇,也承受着地缘政治带来的供应链威胁。这种外延性特征要求企业建立"环境感知系统",麻省理工斯隆管理学院的数字仪表盘研究证实,具备实时数据监测能力的企业,外部环境识别准确率提升41%。

人工智能的兴起验证了机会与威胁的共生性。普华永道2023年行业报告指出,AI技术既创造了每年2.7万亿美元的生产力提升空间,也导致23%的传统岗位面临重构。亚马逊的实践颇具启示:在仓储自动化进程中同步推出员工技能重塑计划,将威胁转化为组织能力升级的契机。这种双向思维打破了传统SWOT的静态区隔,印证了战略学家亨利·明茨伯格"动态拼图"理论的预见性。

系统性:四维要素的交互网络

SWOT的真正力量源自要素间的化学作用。斯坦福战略研究中心通过数万家企业案例建模发现,优势与机会的简单匹配仅产生线性价值,而四要素的系统互能创造指数级收益。苹果公司的生态闭环就是典型案例:设计优势(S)匹配移动互联网机遇(O),供应链劣势(W)倒逼出代工管理模式创新,专利威胁(T)转化为技术壁垒建设动力。

这种系统思维需要突破矩阵式的机械划分。伦敦商学院开发的战略模拟系统显示,当企业将SWOT要素关联度分析深度提升至三级以上,战略方案可行性提高68%。阿里巴巴的"新零售"转型即体现了这种深度交互:线下流量劣势(W)与消费升级机遇(O)结合,催生出盒马鲜生的业态创新;支付技术优势(S)应对金融监管威胁(T),演变出区块链技术的超前布局。

动态性:时空坐标的战略校准

SWOT模型的应用必须嵌入时空坐标系。麦肯锡的颠覆性创新研究证实,企业竞争优势的平均半衰期已从1980年的12年缩短至2020年的4年。通用电气曾引以为傲的工业设备优势,在数字孪生技术冲击下,五年内价值缩水60%。这要求SWOT分析从年度仪式转变为持续进程,西门子建立的战略预警系统,每月更新超过2000个内外部变量指标,实现战略地图的实时校准。

新冠疫情成为检验SWOT动态性的试金石。哈佛商业评论追踪研究显示,在2020年实施季度SWOT更新的企业,市场恢复速度比同行快2.3倍。Zoom的视频会议优势在居家办公需求激增时,通过与医疗、教育等场景的快速适配,将短期机遇转化为长期生态优势。这种敏捷迭代能力印证了管理学家查尔斯·汉迪"第二曲线"理论的前瞻性。

认知进化:从工具到思维范式

当SWOT分析跨越工具属性升维为战略思维,其价值创造将发生质变。达沃斯论坛2024年未来工作报告强调,在VUCA时代,企业需要的不是完美的分析模型,而是持续的战略认知能力。宝洁的"SWOT+"实践颇具借鉴意义:在传统四要素基础上,增加"组织熵值"和"环境韧性"两个维度,使战略评估更具生物组织特性。

神经管理学的最新研究揭示了思维范式转换的生理基础。当管理者将SWOT内化为认知框架,前额叶皮层神经元的突触连接密度提升19%,决策质量改善显著。微软的"成长型思维"文化变革,本质上是通过SWOT要素的日常化应用,重塑组织的集体认知模式。这种进化方向预示着战略管理将从专家领域转化为组织的基础生存技能。

在数字化转型浪潮中,SWOT分析正经历着方法论的重构。通过将机器学习算法引入环境扫描,将区块链技术应用于优势验证,传统战略工具正在获得智能时代的升级版本。但核心启示始终未变:在不确定性的迷雾中,系统性的自我认知与环境洞察,始终是企业穿越周期的导航仪。未来的战略家,需要兼具解剖师的精确和画家的想象力,让SWOT分析在动态平衡中持续释放战略势能。