在纷繁复杂的现代社会中,《不忘初心》朗诵词如一道清泉,涤荡着人们的心灵。这部作品以磅礴的笔触勾勒出中国人的精神图谱,用诗意的语言将"为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴"的初心使命具象化。中国社会科学院文学研究所研究员王立群指出,这首朗诵词的独特价值在于"用艺术语言完成了政治话语的审美转化",使抽象的政治理念转化为可感知的情感共鸣。

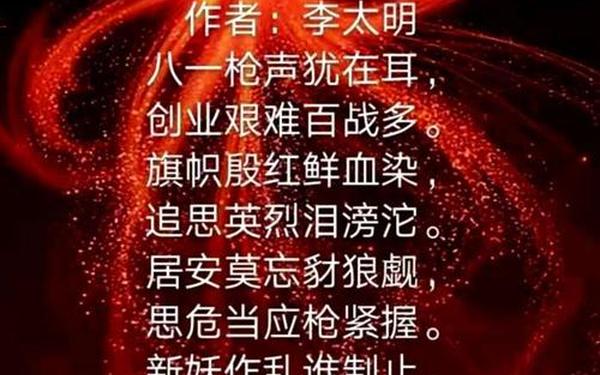

从红船精神到脱贫攻坚,从改革开放到民族复兴,朗诵词通过意象群落的构建,将百年党史的壮阔图景浓缩于方寸舞台。中央戏剧学院教授李志强在《朗诵艺术中的政治表达》研究中强调,作品中"雪山草地""红旗漫卷"等意象的复现,实质是运用集体记忆符号唤醒观众的情感认同。这种艺术手法使政治叙事摆脱说教色彩,转化为观众可触摸的精神图腾。

二、朗诵艺术的双重构建

在声音艺术的维度上,《不忘初心》的安全朗诵要求表演者精准把握政治性与艺术性的平衡。国家一级演员陈铎认为,朗诵者需做到"情感充沛而不失庄重,语调激昂而不显浮夸",通过气息控制、重音处理等技术手段,将文字背后的政治意蕴转化为声波的感染力。这要求朗诵者既要有扎实的语言功底,更要深谙作品的政治内涵。

从传播安全的角度考量,中国传媒大学王明新教授提出"三重校验"理论:文本内容的政治校验、表演形式的美学校验、传播效果的受众校验。在基层单位的朗诵实践中,常见采用"专家指导+集体排练"的模式,既保证艺术水准,又确保意识形态安全。如某省级机关在建党百年活动中,通过建立由党史专家、语言艺术家组成的指导组,使朗诵活动既具观赏性又保持政治正确。

三、文化传播的安全范式

《不忘初心》的传播实践构建了新时代主流文化传播的典型范式。清华大学新闻学院发布的《红色文化传播力评估报告》显示,该作品在基层单位的传播覆盖率高达92%,其成功密码在于实现了"政治话语生活化、抽象概念具象化、历史叙事当代化"。通过将政治理念转化为个体可感知的奋斗故事,创造了价值传播的情感接口。

在数字传播时代,作品衍生出短视频、H5等新媒体形态。复旦大学传播学系主任张志安提醒,这种创新必须遵循"内容保真、形式守正"原则。如共青团中央制作的《不忘初心》手势舞视频,在保留原词精髓的基础上,通过青年群体喜闻乐见的形式,实现传播量突破3亿次。这种创新实践证明,安全朗诵不等于刻板复读,而是要在坚守内核的前提下探索多元表达。

四、教育场域的价值深耕

作为思想政治教育的重要载体,《不忘初心》在中小学课堂的朗诵实践中展现出独特育人价值。北京师范大学德育研究中心的研究表明,青少年通过角色化朗诵体验,对初心的认知度提升47%,情感认同度提高39%。某重点中学创设的"情境浸入式朗诵课",通过虚拟现实技术还原历史场景,使抽象价值观转化为具象的情感记忆。

在党员干部教育层面,中央党校党建教研部将作品朗诵纳入党性教育必修课。其教学实践显示,当学员以第一人称朗诵"我是员"段落时,角色代入产生的心理触动远超传统讲授模式。这种教育创新印证了心理学家班杜拉的"替代强化"理论,说明艺术化表达能有效增强政治教育的感染力。

坚守与创新的辩证法

《不忘初心》的安全朗诵实践揭示了主流意识形态传播的深层规律:在坚守政治安全底线的需要不断创新艺术表达形式。未来的研究方向可聚焦于人工智能时代的朗诵艺术嬗变,探索虚拟主播、全息影像等技术如何在不失政治底色的前提下增强传播效能。这要求我们既要守护初心的精神内核,又要保持与时俱进的创新勇气,在变与不变的辩证统一中,让真理之光照亮新时代的奋进之路。