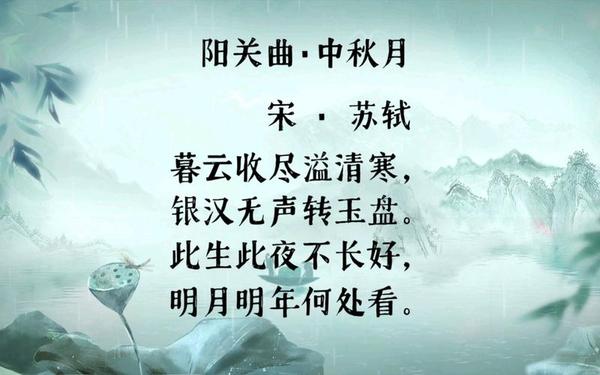

苏轼的《阳关曲·中秋月》以“暮云收尽溢清寒”起笔,寥寥数语勾勒出天地澄澈的画卷,却暗藏着一场跨越时空的精神对话。这首写于徐州任上的七绝,不仅是兄弟久别重逢的见证,更是诗人对生命本质的叩问——当玉盘般的明月高悬天际,照见的是人间聚散的悲欢,亦是士大夫在宦海沉浮中对永恒价值的追寻。千年后的今天重读此诗,仍能触摸到字句间流淌的宇宙意识与生命体温,这正是苏轼中秋咏月诗超越时空的艺术魅力所在。

二、圆缺交织的情感张力

熙宁十年的中秋对苏轼而言具有特殊意义,与胞弟苏辙七载暌违后的团聚,使“银汉无声转玉盘”的静谧中暗涌着复杂心绪。诗中“此生此夜不长好”的慨叹,既是对当下欢聚易逝的清醒认知,也暗含着对政治处境的隐忧——自熙宁四年外放以来,诗人辗转杭、密、徐三州,正如玉盘虽圆却终将亏缺,这种宦途漂泊的无奈在“明月明年何处看”的设问中达到高潮。

值得注意的是,苏轼并未沉溺于伤感情绪。相较于李商隐“嫦娥应悔偷灵药”的凄清孤绝,他在《水调歌头》中创造出“千里共婵娟”的豁达境界。两相对照可见,中秋明月在苏轼笔下既是情感载体,更是精神超越的媒介:团圆之喜与离别之痛如同月相盈亏,在动态平衡中构成完整的人生图景。

三、动静相生的艺术建构

“溢清寒”之“溢”字堪称诗眼,既描绘月光如水漫溢的视觉形象,又传递出肌肤感知的微妙凉意,这种通感手法使静态的月夜产生流动的美感。而“转玉盘”的“转”字,则赋予天体运行以可触摸的质感,与李白“呼作白玉盘”的天真想象不同,苏轼笔下的玉盘承载着时光流转的重量。

诗中时空结构的匠心独运更值得玩味:前两句横向展开空间画卷,从暮云收卷到银河垂野;后两句纵向拉伸时间维度,从今夜此刻推及来年未知。这种“十字交叉”式的艺术构思,使有限的二十八字容纳了天地浩渺与人生须臾的哲学思辨,恰如张若虚《春江花月夜》中“江畔何人初见月”的永恒追问,在宋代文人笔下焕发新的生机。

四、天人合一的哲学境界

苏轼中秋咏月诗最深刻的突破,在于将个体命运纳入宇宙秩序的观照。诗中“清寒”不仅是物理温度,更象征着士大夫精神的高洁;玉盘“无声”运转的意象,暗合道家“大音希声”的宇宙规律。这种将人格理想投射于自然物象的写法,使诗歌超越了普通的即景抒情,升华为对生命存在方式的思考。

这种天人合一的思想在《赤壁赋》中得到更系统的阐发:“寄蜉蝣于天地”的渺小与“抱明月而长终”的渴望形成强烈张力。中秋诗中的“何处看”之问,实质是对人生归宿的终极探寻——当诗人意识到“月有阴晴圆缺”的客观规律,便以“千里共婵娟”的审美共通感消解了时空阻隔,在精神层面实现永恒。

五、穿越千年的文化回响

苏轼开创的中秋咏月范式深刻影响了后世文学创作。辛弃疾“直下看山河”的豪迈、张孝祥“玉鉴琼田三万顷”的空明,都可视为对东坡月意象的继承与拓展。更值得注意的是,这些诗篇中蕴含的探索精神,与当代“嫦娥工程”的航天梦想形成奇妙呼应——从“欲上青天览明月”的浪漫想象到月球探测器真实着陆,中华文明对月亮的追寻始终交织着诗意与科学的光芒。

在文化传播层面,苏轼中秋诗成功实现了雅俗共赏。《水调歌头》被谱曲传唱千年,“明月几时有”的追问已成为民族集体记忆的密码。这种将深邃哲思转化为普世情感的创作智慧,为传统文化现代转型提供了宝贵启示:真正的经典既能承载士大夫的精神高度,也能触动普通人的心灵共鸣。

月光照亮的精神归途

重读苏轼的中秋咏月诗,我们看到的不仅是宋代文人的审美创造,更是中华文明处理永恒命题的独特智慧。在“清寒”与“玉盘”构成的诗意空间里,个体生命的短暂与天地宇宙的永恒达成和解;在“不长好”的喟叹与“共婵娟”的希冀中,中国文化找到了超越现实困境的精神路径。当现代人仰望同一轮明月,那些关于聚散、得失、有限与无限的思考,依然能在这些古老诗行中找到回响——这或许正是苏轼留给后世最珍贵的文化遗产:用诗意的眼睛看待世界,在无常中寻找永恒,于缺憾处见圆满。未来研究可进一步探讨苏轼月意象在东亚文化圈的传播轨迹,以及其哲学思想与当代生态文明的对话可能,让古典智慧继续照亮现代人的精神归途。