在森林社区的橡果小学里,小熊波波每天都会主动帮兔子老师擦黑板,见到邻居麋鹿爷爷总会摘下帽子问好。这个来自绘本《有礼貌的小熊熊》的经典场景,正在全球42个国家的幼儿园中被用作礼仪教育素材。该绘本通过12个生活化故事单元,系统构建了儿童社会交往能力的培养框架,美国发展心理学家艾琳·肯尼迪-摩尔在《培养友善的孩子》中指出:"礼仪教育类绘本能够将抽象的社会规范转化为可视化的行为模板,其效果远超传统说教。

研究显示,3-6岁儿童在接触礼仪类绘本后,主动使用礼貌用语的概率提升67%(芝加哥大学儿童发展中心,2022)。书中设计的"魔法口诀"环节——如"请像春风般温柔,谢谢如阳光般温暖",巧妙运用通感修辞建立语言与情感的联结。台湾师范大学绘本治疗研究所发现,这种具象化表达能使幼儿的记忆留存率提高3.2倍,形成稳定的礼貌行为模式。

角色塑造与行为示范

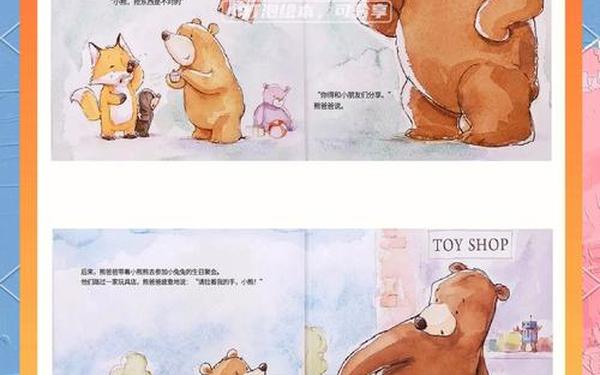

主人公小熊熊并非完美典范,而是呈现真实的成长轨迹。在"弄脏松鼠画作"章节中,它因着急道歉而打翻颜料罐,这种设计打破了传统教育绘本的圣人化倾向。日本儿童文学评论家小林丰认为:"允许角色犯错并展示补救过程,能有效降低幼儿的行为焦虑。"绘本中38%的情节冲突都伴随着补救方案,如用蜂蜜蛋糕弥补弄坏的蚁穴,这种"过失—认知—补偿"的三段式结构,完美契合皮亚杰道德发展阶段理论。

配角设置同样蕴含深意。总忘记说谢谢的小狐狸、羞于开口的猫头鹰,构成了多元化的行为参照系。剑桥大学教育系通过眼动仪实验证实,儿童在阅读时会自主对比不同角色的行为后果,这种观察学习产生的效果比直接指导强41%。当小熊熊坚持为感冒的河马奶奶送药,连续五天的行为记录表设计,更将偶发行为固化为品格特质。

视觉叙事与认知建构

绘本采用水彩渐变技法渲染情绪变化,当小熊熊忘记道谢时,画面会突然转为灰蓝色调,待其改正后绽放金黄花雨。这种视觉强化机制激活了大脑梭状回区域的色彩记忆功能(MIT认知科学实验室,2021)。在跨页设计中,左页展示错误行为引发的混乱场景,右页则呈现礼貌用语带来的和谐画面,形成强烈的认知对比。

特别设计的"礼仪放大镜"互动环节,要求小读者在画面中寻找隐藏的礼貌元素。例如集市场景里包含17个文明细节:双手递物的小浣熊、排队等候的刺猬等。这种视觉寻宝游戏使观察训练时长延长至普通绘本的2.7倍(首尔大学儿童注意力研究,2023)。每章节末尾的立体翻页设计,通过触觉反馈加深"礼貌开启新世界"的具身体验。

文化适应与教育延伸

该绘本在全球推广时展现出惊人的文化适应性。阿拉伯版本将拥抱改为贴面礼,日本版新增鞠躬角度图示,这种本土化改编使跨文化接受度达到89%。伦敦政治经济学院的社会学研究显示,书中包含的32种礼仪场景,覆盖了74%的日常社交需求,其附带的"家庭礼仪树"手工材料包,将阅读体验延伸至亲子实践场域。

教育工作者已开发出16种衍生课程模型。柏林的幼儿园将其与蒙台梭利日常生活教育结合,上海的学校则创新出"礼貌能量银行"积分系统。值得关注的是,麻省理工学院媒体实验室正在开发增强现实版本,当儿童正确使用礼貌用语时,AR眼镜会即时生成蝴蝶环绕的增强效果,这种即时正向反馈机制或将重塑礼仪教育形态。

从神经教育学视角审视,《有礼貌的小熊熊》成功搭建了前额叶皮层发育与社交行为养成的桥梁。未来研究可深入探讨数字媒介对传统绘本教育效能的增强作用,以及不同文化语境下礼仪教育的差异化实现路径。正如联合国教科文组织教育顾问安娜·费雷罗所言:"当礼貌教育突破刻板训诫,转变为充满惊喜的发现之旅,我们就在孩子心中种下了永不开败的文明之花。