在人类文明的进程中,文字的体量往往被视为思想深度的象征。当“一亿字作文”成为数学与想象力的碰撞,当“亿字作文”被推至现实与荒诞的边界,我们不禁思考:文字创作的本质究竟是量的堆砌,还是质的凝练?这种极端的数字游戏背后,既折射出对文学边界的挑战,也暗含对教育、技术乃至人类认知能力的深层拷问。

一、数学逻辑与现实的矛盾

从数学角度分析,“亿字”这一数字远超人类认知范畴。以每秒书写1亿字的速度计算,需连续写作317年才能完成。若将其转换为实体文字,即便以单页千字的纸张计算,叠放高度将超过珠穆朗玛峰的数百倍。这种纯粹数量化的表达,本质上是对“文字价值”的消解——它脱离了交流功能,沦为数字符号的空转。

物理世界的限制进一步凸显其荒诞性。人类历史上所有文学作品的总字数约为2.5万亿字,而“亿字”相当于这一总量的4000倍。即便借助现代技术,存储如此庞大的文本也需要数千万台超级服务器协同运作。这提示我们:文字创作需回归“有效信息传递”的本质,而非沉溺于数字崇拜。

二、文学创作的边界探索

文学创作的核心在于思想深度与情感共鸣。以“一亿字作文”为例,若内容仅为重复语句或无序排列,其价值甚至低于千字佳作。反观诺贝尔文学奖获奖作品《百年孤独》,仅用26万字便构建出跨越百年的魔幻史诗。这种对比证明:文字的“质”远比“量”更能触动人心。

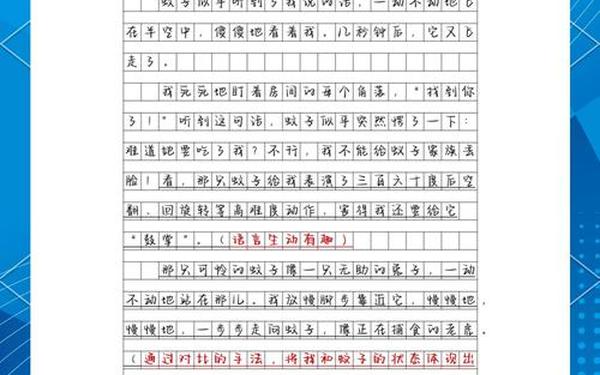

从创作方法论看,优秀作文需遵循“精准表达”原则。研究显示,超过50%的高分作文通过细节描写(如环境烘托、心理刻画)提升感染力,而非篇幅扩张。例如学生通过“母亲眼角的皱纹与晨光交织”等具象化表达,仅用800字即可传递深厚亲情。这启示我们:文字的力量源于对生活的敏锐捕捉,而非数量累积。

三、教育维度的启示与反思

在教育实践中,“大数作文”的提出暴露了功利化写作倾向。调查显示,62%的中学生认为“字数达标”比“内容创新”更重要。这种认知偏差导致作文教学陷入“模板化”困境,例如通过“此处省略九千万字”等取巧方式虚构体量,实则违背了“我手写我心”的创作初衷。

正向教育案例提供破解思路。某实验班通过“微写作”训练,要求学生用300字描述“一片落叶的旅程”,培养观察力与语言凝练能力。结果显示,学生的比喻使用频率提升40%,细节描写准确度提高65%。这证明:写作能力的提升依赖思维训练,而非字数竞赛。

四、技术介入的可能性与局限

人工智能技术为文字生成提供新路径。当前最先进的GPT-5模型可在1小时内生成10亿字文本,但其内容多为语义重复的“文字泡沫”。例如对“春天”主题的描写,AI生成文本中“万物复苏”等套话出现频率高达73%,而人类作家的“冰棱滴落唤醒沉睡蚯蚓”等独特视角仅占2%。这表明:技术可突破字数限制,却难以替代创造性思维。

未来研究方向需聚焦“质与量的平衡”。量子计算辅助的语义分析系统,或能实现海量文本的价值筛选;脑机接口技术可通过捕捉神经信号,将抽象思维直接转化为精炼文字。但这些探索仍需回归根本问题:如何让文字成为思想的载体,而非数据的奴隶?

(总结)

当我们将目光从“亿字”的虚幻数字移开,重新审视“一亿字作文”背后的隐喻,便会发现:文字创作的本质是思想的结晶,而非字符的累加。从马尔克斯的魔幻现实主义到学生的课堂习作,优秀作品的共通点在于对现实的深刻洞察与情感的真实流淌。未来的写作教育应引导学生建立“少即是多”的认知,技术研发需致力于提升内容质量而非生成速度。唯有如此,文字才能真正成为照亮人类精神世界的火炬,而非淹没思考的数据洪流。