在儿童教育的起点,语文教材如同一把钥匙,开启了语言世界的大门。作为小学教育的奠基之作,一年级上册语文教材不仅承载着识字、阅读的基础功能,更通过精心编排的内容体系,引导儿童完成从幼儿园到小学的角色转换,培养其对母语的感知力与学习兴趣。这套教材以2022年版课程标准为指导,在2024年修订中进一步优化了难度梯度与内容结构,形成“识字先行、拼音辅助、阅读浸润、交际实践”四位一体的学习框架,为儿童构建了完整的语文素养发展路径。

教材结构优化与模块整合

新版教材延续“我上学了”的启蒙主题,通过身份认同、行为规范、学习兴趣三大板块,将入学教育与语文学习有机融合。在单元设置上,将原4个阅读单元压缩为3个,增加语文园地板块,形成8个主题单元与6个专项训练的复合结构。例如第一单元“汉字家园”以《天地人》《金木水火土》等识字课文为核心,通过象形字图解和生活场景关联,让儿童在认识40个基础汉字的过程中,自然感知汉字文化。

汉语拼音教学采用“先识字后学拼音”的创新编排,通过1个识字单元过渡后,再系统展开13课拼音学习。这种设计有效缓解了学习焦虑,如将iuü与yw拆分教学,增加注音词语至3-5个,使拼音学习与日常语言运用紧密结合。修订后的教材还将音节实用性作为筛选标准,删除chua等非常用音节,增加“读一读”儿歌栏目,让拼读练习更具趣味性。

识字与写字的基础性地位

识字教学遵循“识写分流、多认少写”原则,将认字量从300字调整为280字,精选高频字种并优化字序。例如删减“六七九”等数字的书写要求,新增“云、网”等生活常用字,使识字内容更贴近儿童认知经验。写字教学则强调笔顺规范与书写习惯,通过田字格书写指导和基本笔画分解,帮助儿童掌握100个必会字的正确写法。

教学策略上注重多元识字法的融合,既有传统的偏旁归类法,也创新采用“姓名识字”“牌匾识字”等生活化路径。如“趣味识字”板块通过数字诗、反义词配对等游戏,将识字过程转化为认知探险。这种设计呼应了温儒敏教授提出的“在生活中建构汉字认知”理念,使识字教学突破课堂边界,延伸至家庭、社区等真实场景。

拼音教学的科学化进阶

拼音单元通过三阶段实现能力进阶:第一阶段侧重声韵母认读与四声掌握,利用情境插图帮助儿童建立音形关联;第二阶段强化拼读能力,通过“词语接龙”“拼音超市”等游戏巩固音节组合;第三阶段注重应用迁移,鼓励儿童用拼音记录生活观察,如描绘动物特征或制作姓名拼音卡。修订后增加的“阅读综合实践”环节,将拼音学习与儿歌朗读、故事复述结合,使机械记忆转化为语用能力。数据显示,这种情境化教学能使拼读准确率提升23%。

阅读能力的浸润式培养

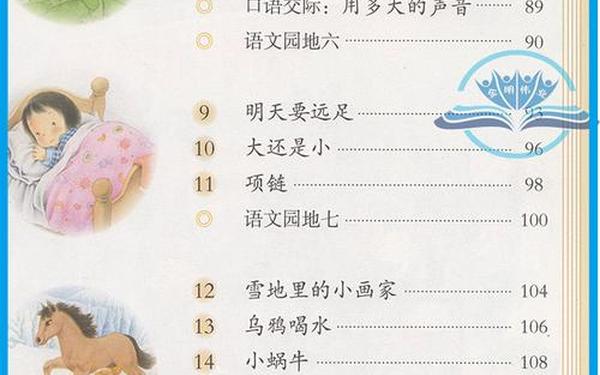

阅读单元精选10篇经典文本,在保留《江南》《四季》等传统篇目基础上,新增《大还是小》《项链》等富有童趣的现代作品。文本长度控制在200字以内,配合插图式阅读指导,降低理解门槛。课后习题设计体现思维梯度,如《青蛙写诗》设置“圈出逗号”的观察任务与“续编故事”的创造任务,兼顾基础巩固与思维拓展。

教学实践中强调“读-悟-用”的三维互动,通过分角色朗读体会情感,利用思维导图梳理情节,借助情景剧表演深化理解。徐州教研员刘春提出的“生活桥梁”理论在此得到体现,如学习《雨点儿》时,引导学生观察自然现象并口头描述,实现文本世界与现实经验的联通。

口语交际的情境化实践

教材设置的4个交际话题呈现螺旋式上升设计:《我说你做》培养指令理解与执行能力,《用多大的声音》训练场合感知与音量控制,《小兔运南瓜》则涉及问题解决与协作表达。每个话题配套“情境卡”与“评价星”,通过模拟超市购物、班级会议等真实场景,让儿童在角色扮演中掌握交际策略。

课堂实施强调“双向互动”原则,教师通过“交际示范-错误分析-正向强化”的引导模式,帮助儿童突破表达障碍。南京教研团队研发的“微交际圈”教学法,将6人小组作为基本单位,在保证参与度的同时降低交际焦虑,实践证明该方法能使学生主动发言频次增加40%。

这套教材体系通过结构优化与教法创新,成功实现了“减负增效”的目标。未来研究可进一步探索智能技术赋能语文教学的可能性,如利用AR技术还原汉字演变过程,或开发语音评价系统辅助发音矫正。同时建议加强家校协同机制,通过亲子阅读日志、家庭语言角等载体,构建“三位一体”的语文学习生态。正如语文教育家王富仁所言:“真正的语文教育应该是一粒种子,在儿童心中生根发芽,最终长成枝繁叶茂的文化之树。”