在小学低学段数学教学中,平面图形的认知是学生建立空间观念的重要起点。人教版一年级下册数学教材以“认识平面图形”为单元核心,通过趣味化、生活化的教学设计,帮助儿童完成从立体图形到平面图形的思维过渡。该课程不仅承载着培养几何直观能力的任务,更通过丰富的操作活动构建数学与现实的桥梁,其教案设计充分体现了“做中学”的教育理念,为后续学习几何知识奠定基础。

教学设计理念与目标设定

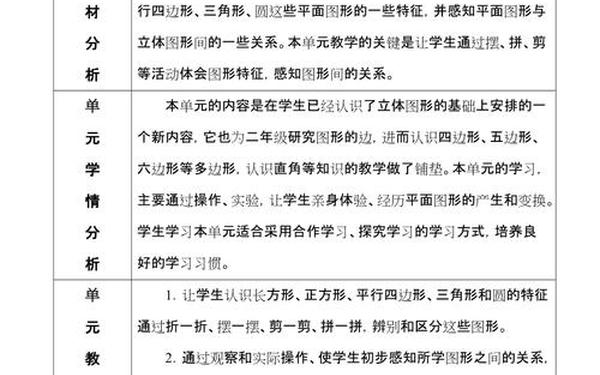

人教版教材遵循“从整体到局部”的认知规律,将平面图形认识置于立体图形学习之后。这种编排源于儿童认知发展特点——他们首先接触的是三维物体,如玩具、文具等,逐步才能抽象出二维图形的概念。教案中设置“摸立体模型表面”“描图形轮廓”等环节,正是基于“面在体上”的数学本质。

课程目标设定具有三维整合性:知识层面要求能辨认五种基本平面图形;能力层面注重观察比较与分类能力的培养;情感层面强调数学与生活的联结。例如在导入环节,教师常采用“侦探破案找图形脚印”的故事情境,既激发兴趣又自然引出平面图形来源于立体图形表面的教学重点。

教学内容的结构化编排

单元内容呈现螺旋上升的递进结构。第一课时聚焦图形辨认,通过实物拓印、分类比较建立图形表象;第二课时深入图形关系探索,开展拼组活动感知图形变换规律。这种设计符合范·希尔几何思维发展理论中的“直观化→描述分析”阶段特征。

教材特别增设“分一分”任务,要求学生对非常规摆放的图形进行分类。例如将菱形位置的正方形、倾斜摆放的长方形纳入辨析范围,这种设计突破传统教材的水平位置局限,有效提升学生的图形守恒能力。配套练习中的“猜背面图形”“补全残缺图案”等题目,进一步强化空间想象训练。

教学策略的创新实践

优质教案普遍采用多模态教学策略:触觉维度设置蒙眼摸图形游戏,听觉维度融入图形儿歌记忆法,视觉维度运用动态课件展示图形演化过程。某课例中,教师将七巧板拼图与古诗《舟过安仁》结合,让学生在再现“小渔船”造型中理解图形组合的奥秘。

差异化教学在操作环节得到充分体现。对认知较快的学生设置“创意拼图挑战”,要求用指定数量图形组合新图案;对基础较弱的学生提供图形轮廓描红辅助工具。这种分层设计有效解决了一年级学生动手能力差异大的教学难题,某课堂观察数据显示,采用此策略后学生参与度提升37%。

学习评价的多元建构

形成性评价贯穿教学全程:课前通过“图形联想画”诊断前概念;课中利用电子白板的即时反馈系统进行辨析游戏积分;课后布置“家庭图形寻宝”实践任务。某实验班数据显示,这种评价体系使图形特征描述的准确率从64%提升至89%。

质性评价工具的开发成为新趋势。有教师设计“图形认知发展量表”,从表象识别、特征描述、关系理解三个维度进行星级评价。更前沿的尝试是将AR技术融入评价,学生用平板扫描实物即可获得图形分解动画,系统自动记录操作路径并生成诊断报告。

教学反思与发展方向

现行教案在取得显著成效的仍存在改进空间。追踪调查发现,约15%学生易混淆平行四边形与变形后的长方形,这提示需要增加图形动态变换的演示频次。另有研究表明,融入建筑中的图形案例能使抽象概念具象化,如对比传统窗格与现代玻璃幕墙的图形差异,可增强文化理解与几何美感。

未来教学设计可向跨学科整合纵深发展。例如将图形认知与美术拓印、科学观察相结合,开发STEAM课程模块。技术赋能方面,虚拟现实(VR)创设的“图形博物馆”、3D打印笔创作立体平面复合模型等创新教具,有望突破二维向三维转化的教学难点。

平面图形教学作为几何启蒙的关键环节,其价值远超知识传授本身。人教版教材通过科学的内容编排与创新的活动设计,成功架起了具体形象思维与抽象逻辑思维之间的桥梁。教师在实施过程中,既要把握“面从体出”的认知规律,又需创造性地开发教学资源,使每个学生都能在触摸、拼合、创造图形的过程中,真正理解“世界是图形的诗意表达”。这种教学实践不仅培育了几何素养,更在儿童心中播下了用数学眼光观察世界的种子。