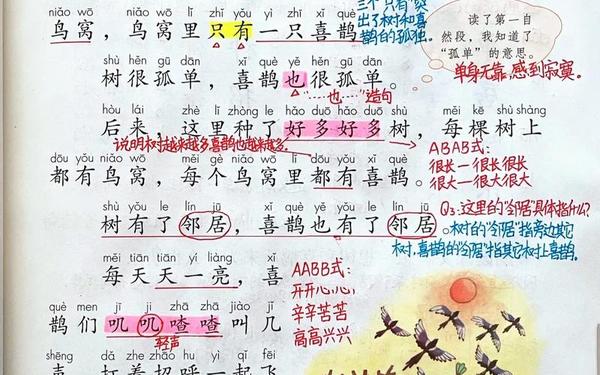

在小学语文教材中,《树和喜鹊》用极简的笔触描绘了一棵孤树与一只喜鹊因环境改变而获得幸福的故事。这则不足百字的课文,通过树影婆娑与鸟鸣啁啾的意象组合,为儿童打开了一扇理解人际关系的启蒙之窗。当光秃秃的山坡被成片的绿荫覆盖,当形单影只的喜鹊迎来同类栖息,这个看似简单的自然场景,实则是人类社会关系的隐喻投射。

自然生态的共生法则

课文以"一棵树"与"一个鸟窝"的初始设定,构建出典型的生态失衡场景。植物学家玛格丽特·洛曼的研究表明,单一树种聚集会形成"绿色荒漠",这不仅导致鸟类栖息地破碎化,更会引发土壤养分循环受阻。故事中孤树无法吸引昆虫传粉,喜鹊难以获取充足食物,正是生态系统脆弱性的生动写照。

当环境转变为"好多好多树"和"好多鸟窝"时,生物多样性带来的正向效益开始显现。生态学家爱德华·威尔逊在《生命的未来》中强调,物种间的互惠关系是生态系统稳定的基石。树木通过蒸腾作用改善小气候,喜鹊帮助传播种子,这种共生关系在课文中被具象化为"树很快乐,喜鹊也很快乐"的温暖结局。

社会关系的镜像投射

故事中生物个体的情感变化,映射着儿童社会化进程的普遍规律。发展心理学家皮亚杰指出,7岁儿童正处于"去自我中心化"的关键期,开始意识到同伴关系的重要性。孤树如同独处孩童的化身,其"孤单"不仅是空间上的孤立,更是情感连接的缺失。

当群体规模扩大后出现的"叽叽喳喳"场景,暗合社会学家格兰诺维特的"弱连接"理论。看似喧闹的日常互动,实则是社会资本积累的过程。教育实践中的合作学习模式证明,适度的同伴密度能显著提升儿童的社交能力与情感健康,这与课文中"树有了邻居,喜鹊也有了邻居"带来的积极转变不谋而合。

情感教育的启蒙路径

课文通过拟人化手法,将抽象的情感概念转化为可感知的具象符号。树干的"弯腰"与鸟窝的"摇晃",这些动态描写实则暗示着情感互动的双向性。儿童文学研究者佩里·诺德曼认为,这种具象化表达符合低龄学童的具象思维特点,使"陪伴"等抽象概念变得可视可感。

故事结尾的情感升华蕴含着深刻的教育智慧。当所有生物都获得快乐时,个体幸福与集体福祉的辩证关系得以彰显。这与积极心理学之父塞利格曼提出的"幸福PERMA模型"高度契合,说明真正的快乐源于良好人际关系的建立。这种润物无声的价值引导,为儿童情感发展提供了理想范本。

这篇看似简约的课文,实则是多维度教育价值的聚合体。它不仅是自然知识的启蒙教材,更是社会认知的情感图谱,在培养生态意识的为儿童构建起理解人际关系的认知框架。未来的语文教育研究,或可深入探讨此类文本在儿童社会化过程中的长期影响,以及如何通过跨学科教学设计,将生态与社会情感教育进行有机融合。当教育工作者能像故事中的植树人那样,为儿童营造适度的"同伴密度",或许就能收获更多在集体中快乐成长的"小树"与"喜鹊"。