作为中国传统文化的重要符号,春联以简练的文字承载着人们对生活的热望与哲思。七字春联因其节奏明快、对仗工整的特点,成为民间最受欢迎的春联形式。从“新年纳余庆,嘉节号长春”的肇始,到“向阳门第春常在,积善人家庆有余”的传承,这些红纸黑字不仅装点了千家万户的门楣,更串联起中华文明的精神脉络。

历史渊源的千年脉络

春联的起源可追溯至先秦时期的桃符文化。据《山海经》记载,古人以桃木刻写“神荼”“郁垒”二神名讳悬挂门侧,用以驱邪避灾,这种兼具实用与信仰功能的习俗,构成了春联的原始形态。至五代时期,后蜀主孟昶题写的“新年纳余庆,嘉节号长春”被公认为最早的规范春联,其工整的七字结构与吉祥寓意,奠定了后世春联的基本范式。

明代是春联文化发展的转折点,明太祖朱元璋颁布“公卿士庶家,门上须加春联一副”的政令,使春联从宫廷走向民间。这一时期涌现的“爆竹声中一岁除,总把新桃换旧符”等诗句,印证了春联已成为全民性的文化符号。清代学者陈云澹在《簪云楼杂说》中详细记载了江南地区“除夕换联”的盛况,反映出春联文化的地域扩散与民俗深化。

七字春联的艺术特征

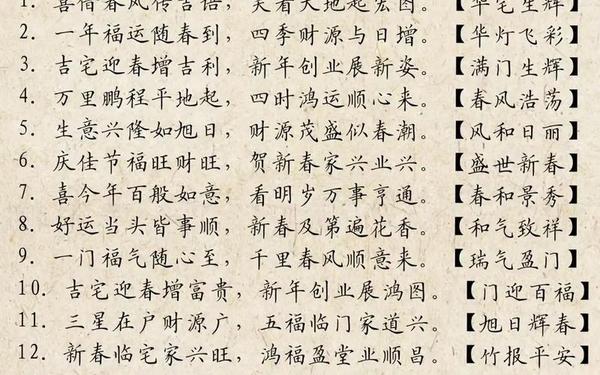

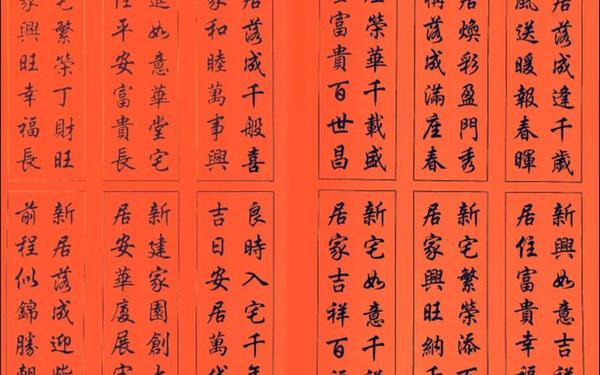

七字春联的独特魅力源于其严谨的格律体系。以“福氣降臨闔家福,春光輝映滿堂春”为例,上下联在词性、结构、声调上形成完美对应:“福氣”对“春光”为名词相对,“降臨”对“輝映”为动词呼应,尾字“福”与“春”平仄相谐,展现出汉语音韵的对称美感。这种“字数相等、词性对品、平仄协调”的创作规则,在《联律通则》中被明确规范,成为衡量对联质量的核心标准。

在意境营造方面,七字春联常通过自然意象与人文情怀的交融传递哲理。如“冬去山川齐秀丽,喜来桃里共芬芳”以季节更替隐喻生活变迁,“发愤图强兴大业,勤劳致富建小康”则将个人奋斗与国家发展相结合。学者凌泽欣指出,这种“小中见大”的表达手法,使七字春联既能描绘具体场景,又能升华精神境界。

文化内涵的多维解读

在家庭层面,“和顺一门有百福,平安二字值千金”等春联,将儒家“家和万事兴”的理念融入百姓日常生活。数据显示,网页59列举的80副经典春联中,涉及家庭和睦的多达23副,反映出中国人对家族凝聚力的重视。这些张贴在门楣的文字,实质是代际相传的价值契约,正如民俗学家所述:“春联是写在家门上的道德训诫。”

在社会发展维度,春联内容随时代变迁不断更新。20世纪60年代出现的“ABCDEFG,1234567”趣味婚联,巧妙融合英语教师与数学教师的职业特征,印证了凌泽欣“对联具有极强包容性”的论断。近年“奋斗拼搏迎新岁,携手共进创未来”等新创春联,更是将个体叙事与国家战略相衔接,彰显传统文化的现代活力。

现代传承的创新路径

数字化技术为春联文化注入新动能。淘宝数据显示,2025年个性定制春联销量同比增长120%,支持自主输入祝福语的“XX创意春联馆”店铺,通过AI算法生成符合格律的联语,实现传统技艺与智能科技的深度融合。这种“传统内容+现代载体”的模式,使年轻群体参与度提升35%,印证了网页44强调的“文化融合”趋势。

学术研究领域呈现跨学科拓展态势。重庆诗词学会开展的“春联语义网络分析”项目,运用大数据技术解析2万副古今春联,发现“福”“春”“祥”等核心词汇的出现频率跨越千年仍保持稳定,揭示出民族文化心理的深层延续。这些研究成果为非物质文化遗产保护提供了量化依据,也开辟了文化传播学的新研究方向。

文明火炬的永恒传递

从桃木辟邪到红纸迎祥,从宫廷雅对到万家墨迹,七字春联的演变史实则是中华文明适应性与延续性的微观见证。当代春联既保持着“向阳门第春常在”的传统基因,又衍生出“电商定制”“AR互动”等新型态,这种守正创新的发展模式,为传统文化在现代社会的存续提供了范例。

未来研究可重点关注两个方向:其一,建立春联语料数据库,通过自然语言处理技术挖掘文化传播规律;其二,探索春联教育进课堂的具体路径,将《联律通则》基础知识纳入语文教学体系。正如凌泽欣所言:“当年轻人开始用短视频创作春联时,文化的火种便获得了新的燃烧方式。”这提醒我们,传统文化的生命力,永远在于与时代脉搏的同频共振。