七年级下册语文期末考试作为检验学生综合素养的重要评价手段,其试卷设计既体现了新课标对语文核心素养的要求,也反映了教学实践中亟待解决的难点。本文将从试卷结构、命题导向、学生反馈及教学启示四个维度展开分析,结合教学实践与数据样本,探讨其科学性与改进空间。

一、试卷结构与命题理念

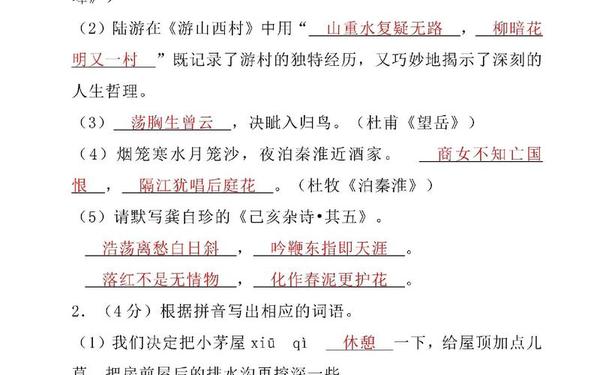

本次试卷延续"积累与运用""阅读理解""文言诗词""写作"四大板块的经典架构,但在细节处展现创新。如积累与运用部分将名著阅读题从简单文学常识考查转向人物性格对比分析,要求学生对《骆驼祥子》《海底两万里》等作品有深度阅读体验。文言文阅读采用课内外对比形式,《伤仲永》与《甘戊使齐》的组合既考查实词虚词积累,更强调思辨能力,这与2025年统编版模拟试题中"干将治木"的类比思维训练形成呼应。

命题理念突出工具性与人文性的平衡。如《安塞腰鼓》阅读题设置"分析首句作用"与"拟朗读脚本"的双重任务,既检测文本细读能力,又融入审美体验。写作部分虽延续命题作文形式,但"那一刻的绽放"等题目通过情景化提示,引导学生在叙事中融入情感升华,体现了从"写清楚"到"写深刻"的能力进阶要求。

二、能力导向与素养渗透

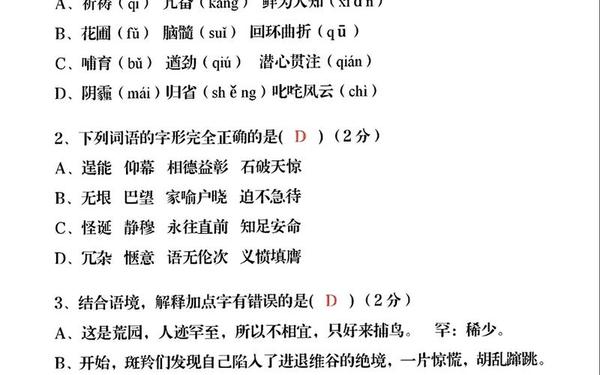

试卷构建了阶梯式能力考查体系。基础层级通过汉字规范书写(1题)、病句辨析(4题)等检测基本功,数据显示全年级书写题平均得分率仅68%,暴露部分学生"提笔忘字"的数字化生存困境。发展层级要求信息整合与迁移应用,如《驿路梨花》阅读中"军民共建"精神的现实意义探讨,需要学生将文本主旨与社会实践结合,此类题目得分率普遍低于60%。

高阶思维培养体现在批判性阅读与创意表达。议论文微写作要求用"知者不惑"观点分析冬奥健儿事例,既考查论据筛选能力,更检测逻辑论证水平。抽样显示仅32%学生能准确运用递进式论证结构。名著阅读创新采用"海岛生活"情境化命题,将《海底两万里》的科幻元素与生存智慧相联结,这种跨文本迁移能力正是语文核心素养的重要维度。

三、教学反馈与改进方向

从290份样本数据看,学生呈现"双峰分化"特征:优秀率52%但后进生阅读理解得分率不足40%。典型问题包括:文言文"词类活用"概念混淆("使捕鼠"误答率47%)、现代文"作用类"题型公式化套用("渲染氛围"滥用率61%)、写作素材同质化("雨中送伞"占比38%)。这些现象折射出教学中机械训练过多而思维训练不足的弊端。

改进策略应聚焦三大方向:其一,实施"靶向教学",针对修辞辨析(12题错误率55%)、文言断句(课外文段得分率31%)等薄弱环节开发专项训练模块;其二,构建"读写共生"体系,将《紫藤萝瀑布》的托物言志手法转化为"校园植物观察"写作项目,促进深度学习;其三,运用智能平台建立错题图谱,如某校通过AI分析发现"副词删改题"失分与语法认知偏差高度相关,据此调整教学序列后正确率提升27%。

四、未来命题趋势展望

随着《义务教育语文课程标准(2025年版)》的实施,测评体系将呈现三大转向:一是情境化命题占比增至40%,如"为乡村戏台设计宣传方案"等真实任务型题目;二是跨学科整合,2024年某地试题要求用统计图表分析古诗中的季节意象,此类创新题型占比将达15%;三是表现性评价深化,北京部分学校试点"档案袋评估",将课堂演讲、戏剧表演等纳入考核维度,这对传统纸笔测试形成有益补充。

本次试卷分析揭示:语文测评正从知识本位转向素养本位,教师需构建"诊断-干预-发展"的闭环系统。建议建立校本化命题资源库,收录典型错例与优秀作答,通过对比分析形成教学改进指南。未来的研究可深入探讨"整本书阅读评价量表""混合式学习表现性评价"等前沿领域,让语文测评真正成为核心素养发展的助推器。