忠义精神的永恒价值

《三国演义》以“忠义”为精神内核,塑造了一批令人敬仰的英雄形象。关羽的“降汉不降曹”与“千里走单骑”,将忠义演绎得淋漓尽致。他虽身陷曹营,却始终心系刘备,最终以过五关斩六将的壮举回归蜀汉,其行为不仅是对个人信念的坚守,更是对儒家的极致诠释。而诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已”,则将忠义从个人情感上升至家国使命。他六出祁山、七擒孟获,即便明知蜀汉国力衰微,仍以“兴复汉室”为己任,其忠诚背后是对理想与责任的深刻认同。

忠义的另一面,是人性与权谋的冲突。张飞因关羽之死暴虐部下,最终被刺杀,展现了忠义与个人情感的失衡;吕布反复无常,终遭唾弃,反衬出忠义在乱世中的稀缺性。这些对比揭示了一个深刻的命题:忠义不仅是道德标杆,更是一种需要智慧与克制的生存哲学。正如毛宗岗评本所言,“忠义者,非愚忠也,乃明理之忠、顺势之义”。

历史规律的哲学启示

“分久必合,合久必分”的开篇之语,道尽了历史循环的本质。小说中,黄巾起义打破东汉稳定,群雄割据催生三国鼎立,而司马氏最终一统天下,这一过程暗合了“动荡—平衡—新秩序”的历史规律。曹操挟天子以令诸侯,孙权稳守江东,刘备立足蜀地,的博弈既是军事较量,更是对“天时、地利、人和”的实践诠释。

人物的命运亦与历史规律共振。刘备以仁义聚民心,却在夷陵之战中因情感用事导致蜀汉元气大伤;司马懿隐忍数十年,最终以静制动夺取曹魏政权。这些案例表明,个体的选择必须顺应时代潮流。如陈寿在《三国志》中评价:“时势造英雄,英雄亦需审时度势。”这种辩证关系,为读者提供了理解历史复杂性的多维视角。

文学叙事的审美构建

罗贯中以虚实相生的笔法,将历史事件转化为跌宕起伏的文学经典。“草船借箭”“空城计”等情节虽无正史依据,却通过戏剧化手法凸显了人物的智慧与胆识,形成独特的审美张力。例如,诸葛亮借东风之举,将天文知识与军事谋略融合,赋予历史叙事以神话色彩,这种艺术加工不仅未削弱真实性,反而强化了作品的感染力。

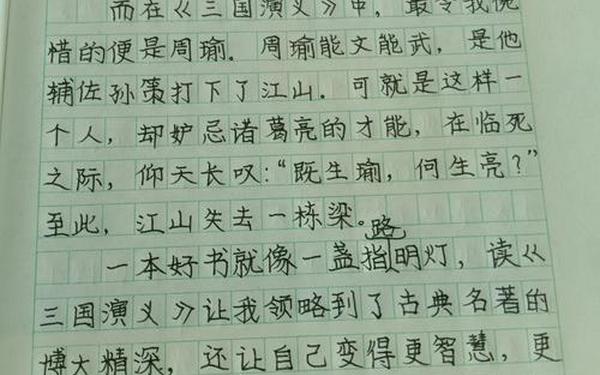

人物塑造的二元对立手法,则深化了文本的哲学内涵。曹操的“奸雄”形象与刘备的“仁君”特质形成鲜明对比;周瑜的“器量狭小”反衬出诸葛亮的“胸襟广阔”。这种对比不仅服务于情节推进,更隐喻了人性中善恶、智愚的永恒博弈。毛宗岗在评改本中增删诗文、调整回目,使小说结构更为严谨,语言更具韵律感,体现了后世对文学审美标准的再塑造。

总结与启示

《三国演义》的魅力,在于它将个体命运、历史规律与文学审美熔于一炉。从关羽的忠义到诸葛亮的智慧,从群雄割据到三国归晋,作品既是一部英雄史诗,也是一面映照人性与时代的明镜。其价值不仅在于叙述历史,更在于通过虚构与真实的交织,揭示权力、道德与生存的永恒命题。

未来的研究可进一步深入两个方向:其一,结合现象学理论分析人物的意识与情感,如皮埃尔·别祖霍夫在《战争与和平》中的体验式叙事,或为解读三国人物提供新维度;其二,探究《三国演义》的跨文化互文性,例如日本江户文学对“三国故事”的本土化重构,或可揭示经典文本的全球化传播规律。这些探索将使《三国演义》的研究超越传统范式,焕发新的学术生命力。