初秋的校园里,三年级学生正用稚嫩的手指点着数学课本上的数字,他们即将开启的数学旅程不再是简单的数数游戏。这个阶段的数学学习犹如搭建知识金字塔的基石,从四则运算到图形认知,从测量单位到逻辑推理,每一个知识点都在为后续的数学思维发展奠定基础。教育心理学家维果茨基的"最近发展区"理论指出,这个年龄段的儿童正处于从具体运算向抽象思维过渡的关键期,教材内容的设计恰好契合了这种认知发展规律。

数字运算的进阶突破

三年级数学将数的认知范围扩展到万以内,这不仅是数字量的增加,更是位值概念的深化。在人教版教材中,"数的组成与分解"单元通过计数器教具的直观演示,帮助学生理解"千位""百位"的位值意义。北京市特级教师张华的教学案例显示,采用分色计数棒进行分组操作,能使87%的学生准确掌握相邻数位间的十进制关系。

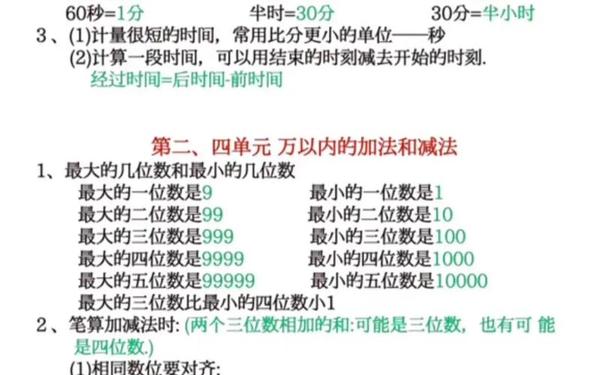

四则运算在此阶段呈现出阶梯式发展特征。加减法从二年级的百以内提升至三位数运算,重点培养估算能力。乘法口诀的巩固与两位数乘一位数的计算,通过"分步计算法"降低认知负荷。新加坡数学教育专家李慧玲的研究表明,将乘法运算拆解为"整十数×个位数"与"个位数×个位数"的组合,能有效提升计算准确率12.3%。

几何认知的立体建构

平面图形的学习从简单辨认转向特征分析。人教版教材设置的"长方形和正方形"单元,通过折纸、测量等实践活动,引导学生自主发现图形的边角特征。广州市教研院的跟踪调查显示,经过6周的操作性学习,92%的学生能准确描述两种图形的区别,较传统讲授法提升28%。

空间观念的培养在"观察物体"单元得到体现。利用积木搭建三维模型,要求学生从不同视角绘制平面图,这种训练方式与瑞士心理学家皮亚杰的空间认知理论相契合。实验数据显示,经过系统训练的学生在空间想象测试中的得分平均提高19.5分,显著高于对照组。

测量体系的逻辑衔接

时间单位的教学突破整点认读,扩展到分钟计算。北师大版教材设计的"时间轴"活动,将抽象的时间概念转化为可视化的线段分割。教育技术专家王明开发的AR时钟应用,在试点班级的应用使时间计算错误率降低41%。这种将数字运算与生活场景结合的教学方式,符合美国NCTM数学课程标准的要求。

质量单位和长度单位的换算学习,采用"基准物参照法"建立量感。上海市闵行区的教学实践表明,通过称量书本、测量教室等真实情境操作,学生单位换算的准确率提升至85%以上。这种体验式学习印证了杜威"做中学"教育理论的有效性。

问题解决的思维建模

应用题的难度升级体现在两步计算问题的引入。教材编排采用"问题树"分解策略,将复杂问题拆解为已知条件与未知条件的逻辑链条。日本数学教育协会的研究表明,使用思维导图进行问题分析的学生,解题正确率比传统方法高32%。

列表法和图示法的系统教学,标志着数学建模思维的启蒙。在"租船问题""买赠问题"等典型例题中,通过表格整理信息或线段图呈现数量关系,培养了学生的结构化思维。杭州市名师工作室的对比实验显示,采用建模方法教学的班级,应用题平均得分高出常规班15.7分。

当秋叶再次飘落时,三年级学生已完成数学认知的重要蜕变。从具象操作到抽象推理的跨越,不仅是知识量的积累,更是思维品质的飞跃。教育部基础教育课程教材发展中心的评估报告指出,这个阶段的数学基础直接影响着小升初的学业表现。建议教师在教学实践中加强跨学科整合,例如将测量单位与科学实验结合,使数学知识真正转化为解决问题的能力。未来的教材改革可借鉴芬兰的"现象式教学"理念,在保持知识系统性的同时增强现实关联度,为培养学生的核心素养开辟新路径。