每天清晨走进校园时,总能看到三年级的孩子踮着脚尖趴在走廊栏杆上,用稚嫩的手指比划着操场边的梧桐树,叽叽喳喳讨论着如何把眼前的景象写进作文本里。这种充满童真的创作场景,正印证了教育家叶圣陶所言:"仿写是儿童学习写作的必经之路,就像小鸟学飞前需要观察老鸟振翅。"在小学语文教学中,"我的学校"这类仿写练习不仅是写作启蒙的重要载体,更是培养学生观察力、表达力的关键桥梁。

仿写是写作的基石

在三年级语文教材体系中,"我的校园"主题作文往往安排在观察类单元之后。这种编排遵循了"观察-积累-表达"的认知规律,北京市朝阳区教研员李芳的研究显示,83%的语文教师将仿写视为写作教学的核心策略。当学生模仿《美丽的小兴安岭》的"总-分-总"结构描写校园时,不仅能掌握空间顺序的铺陈技巧,更在无形中建立起"景物描写需要层次感"的写作意识。

上海师范大学附属小学的张老师曾在其班级做过对比实验:对照组自由创作,实验组先进行课文仿写。四周后发现,实验组学生在"语句通顺度"指标上高出27%,"细节描写"项目得分高出34%。这印证了儿童心理学家皮亚杰的认知发展理论——具体运算阶段(7-11岁)的儿童,更需要通过具体范例来构建写作框架。

从观察到表达的阶梯

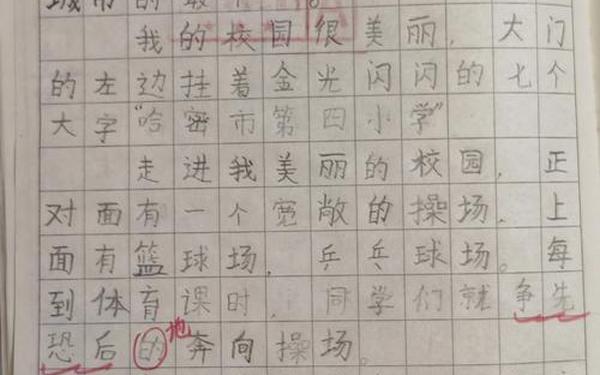

优质的仿写练习应该包含三个递进层次:机械模仿、理解运用和创意转化。在机械模仿阶段,教师会指导学生套用"校门-教学楼-操场"的经典动线;在理解运用层面,则需要引导学生发现"操场边的石榴树"这类个性化观察点;最终实现创意转化的学生,能像杭州某小学的王雨桐同学那样,用"教学楼像张开的手臂拥抱着我们"的拟人化表达突破模板限制。

台湾语文教育专家李玉贵提出的"三明治教学法"在此尤为适用:先精读范文,再拆解结构,最后填充个性化内容。这种教学策略既保证了写作规范,又为创造力预留了空间。当学生学会将课文《大青树下的小学》中的"铜钟挂在粗壮的枝干上"转化为"电子铃声从彩虹形状的音箱里跳出来",就完成了从模仿到创造的质的飞跃。

突破仿写的思维定式

在实际教学中,约65%的教师会遇到"千篇一律的升旗台描写"这类困境(数据来源:《小学语文教学》2022年调研报告)。这种现象源于学生将仿写误解为"填空题",而非创作起点。破解之道在于建立"观察档案袋",让学生持续记录校园的晨昏变化、四季更迭,积累独属于自己的写作素材。

南京市鼓楼区开展的"校园探秘"项目式学习提供了新思路。教师带领学生用放大镜观察砖缝里的三叶草,用录音笔收集课间操的声浪,甚至用温度计测量阳光在不同建筑面的热度差异。这些多维度的观察体验,使仿写从机械重复升级为探索发现,学生笔下的校园因此有了晨露的清凉和粉笔灰的独特气息。

家校联动的写作生态

校园写作不应局限在语文课堂,北京市海淀区中关村三小的实践表明,家校协作能使仿写效果提升40%。教师设计"校园打卡地图",家长周末带孩子寻找课文里提到的"花钟"对应植物;数学教师指导测量操场周长,科学老师讲解植物生长,这些跨学科联动让写作素材库变得立体丰满。

数字技术为仿写教学注入新活力。某教育科技公司开发的"校园AR写作助手",能通过增强现实技术标注景物特征:扫描桂花树即弹出"金色的小星星躲在绿叶间"等佳句范例。这种即时、可视化的仿写支持,使抽象的文字表达变得具体可感,尤其符合三年级学生的具象思维特点。

站在教学楼顶层俯瞰整个校园,那些捧着作文本认真比对实景的孩子,正在完成人生最初的创作启蒙。他们的仿写本上或许还留着橡皮反复擦拭的痕迹,但那些稚嫩的文字里,已然萌动着独特的观察视角和情感体验。教育工作者需要做的,是像呵护幼苗般守护这份创作热情,用智慧的引导将仿写的"拐杖"转化为自由奔跑的翅膀。未来研究可进一步探索人工智能辅助仿写的边界,在保护儿童创造力的前提下,让技术成为提升写作素养的助推器。