科学像一颗神奇的种子,埋藏在生活的土壤里,只需轻轻拨开好奇心的外衣便能发芽。对于三年级学生而言,通过动手操作小实验完成作文,不仅能点燃探索的热情,更能将抽象的科学原理转化为具象的文字表达。这种写作训练融合了观察、思考与创造,成为连接理性思维与感性表达的桥梁。

观察体验:积累真实素材

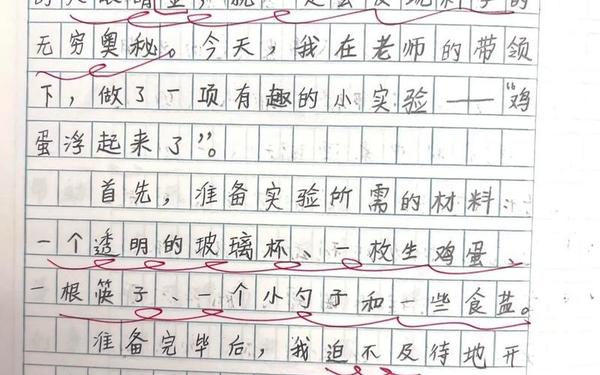

实验作文的核心在于“真实”,而真实的基石是细致的观察。例如“盐水浮鸡蛋”实验中,学生需要捕捉鸡蛋从沉底到浮起的动态过程:起初鸡蛋像潜水员般缓缓下沉,加入盐后水面泛起涟漪,最终鸡蛋如同被无形的手托起,摇晃着探出水面。这种观察需要调动多重感官——用眼睛记录气泡升腾的轨迹,用手指感受盐粒溶解时的温度变化,甚至用耳朵聆听搅拌时的细微声响。

观察的深度往往决定作文的生动性。在“苹果皮去油污”实验中,学生若仅描述“盘子变干净了”,文字会显得单薄;但若写出“苹果皮擦过盘面时发出沙沙声,油渍像被魔法吸走般溶解成黄色细流”,画面感便跃然纸上。教师可引导学生制作观察记录表,用关键词标注实验各阶段的现象,如“盐粒漩涡”“气泡爆破声”等,为后续写作提供丰富素材。

结构搭建:逻辑清晰表达

实验作文需遵循“起承转合”的叙事逻辑。开篇可设置悬念引发兴趣,如“纸船能在火上航行吗?《我们爱科学》里的神奇现象让我决定亲手验证”;中间部分采用“准备-操作-现象-原理”四段式结构,其中操作步骤需用“先倒入清水,接着放入鸡蛋,然后分次加盐”等时序词串联。

进阶写作可融入波折与发现。例如在“花瓣变色”实验中,首日观察无果时的焦虑、父亲提醒后的顿悟、次日见证奇迹的惊喜,形成情感曲线。这种结构不仅体现科学探索的曲折性,也增强文章的可读性。教师可提供思维导图模板,帮助学生将零散现象组织成层次分明的故事脉络。

语言锤炼:让文字活起来

拟人与比喻是实验作文的点睛之笔。描述“生气的瓶子”实验时,将苏打与白醋反应产生的气泡比作“争先恐后冲出牢笼的小精灵”,二氧化碳撑起气球的画面转化为“瓶子鼓着腮帮子吹气球”。此类修辞将静态现象转化为动态故事,符合儿童认知特点。

精准动词的选用同样关键。在“静电吸纸屑”实验中,“摩擦后的尺子突然吸附纸屑”中的“吸附”比“吸住”更准确;“纸屑颤抖着立起又落下”中的“颤抖”比“抖动”更具表现力。教师可开展“动词寻宝”活动,让学生在实验过程中收集10个精准动词,如“渗透”“膨胀”“悬浮”等,丰富语言库。

情感升华:挖掘科学启迪

实验作文的价值不止于现象描述,更在于思维启迪。当学生发现“苹果皮去油污”源于果酸化学反应时,可引申出“生活处处有科学”的感悟;通过“纸杯烧水”实验理解热传导原理后,可联想至“古代工匠利用物理智慧制作保温食盒”。这种由点到面的思考拓展,培养举一反三的能力。

情感共鸣赋予作文温度。在“花瓣变色”实验中,等待时的焦灼、成功时的雀跃、解惑后的豁然开朗,这些真实情感让文字更具感染力。教师可引导学生建立“心情晴雨表”,用表情符号标注实验各阶段的心理变化,将内在体验外化为文字。

创新实践:拓展写作边界

跨学科融合打开创作新维度。将“水的表面张力”实验与美术结合,用彩墨在水面作画并拓印,形成“科学艺术日记”;把“植物向光性”观察写成连续三周的观察笔记,配以生长曲线图。这种多元表达方式突破传统作文范式,激发创作热情。

生活化选题增强实践价值。鼓励学生研究“厨房里的科学”,如“柠檬汁防苹果氧化”“小苏打除冰箱异味”等,将实验成果转化为生活小窍门。此类写作既巩固科学知识,又培养解决问题的实际能力,契合“做中学”的教育理念。

通过系统化的实验作文训练,学生逐步构建起“观察-实践-思考-表达”的思维链条。未来可进一步探索虚拟实验与实体操作的结合,利用AR技术呈现微观反应过程;或建立跨年级实验作文资源库,形成螺旋式上升的写作体系。正如爱因斯坦所言:“最重要的教育方法是让学生实际接触值得为之奋斗的事物。”当铅笔尖流淌出实验的奇妙旅程时,科学的种子已在字里行间悄然生根。