在信息化教育快速发展的今天,人教版三年级语文下册电子课本通过数字化形式重构了传统语文教学场景。该教材以《义务教育语文课程标准》为指导,融合了传统文化精髓与现代教育理念,构建出兼具人文性与工具性的学习体系,为儿童语文素养的全面提升提供了多维度的成长路径。

一、教材结构:主题单元双线编织

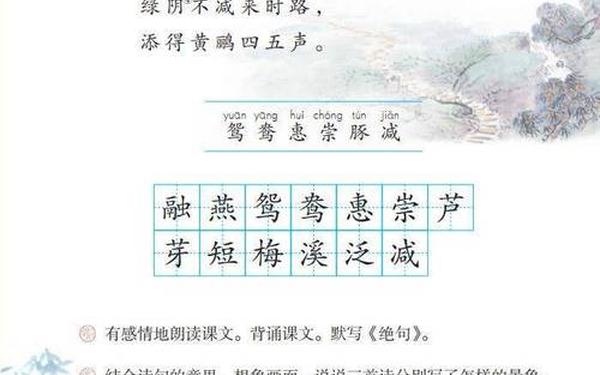

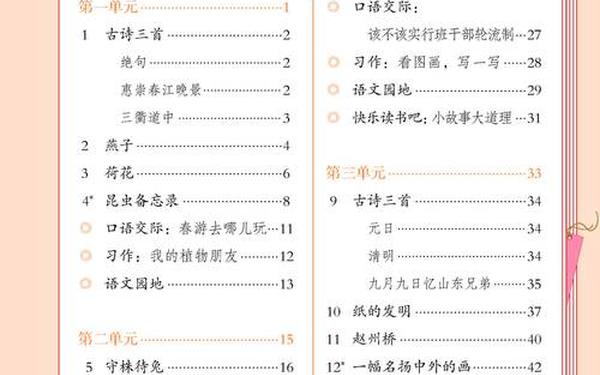

教材采用“人文主题+语文要素”的双线组织模式,将八个专题单元编织成螺旋上升的知识网络。第一单元“感受多彩春天”中,《古诗三首》与《燕子》等课文通过不同文体展现自然之美,形成从古诗鉴赏到散文仿写的梯度训练。每个单元设置精读与略读的黄金配比(22:6),如第二单元通过《守株待兔》文言文与《池子与河流》诗歌的对照学习,既深化寓言理解,又实现文白互鉴的教学目标。

单元内部的“口语交际”“习作”“语文园地”形成三位一体的能力培养链。以第三单元“中华传统节日”为例,学生在学习《纸的发明》后开展综合性学习活动,通过搜集节日资料、制作手抄报等实践,将说明文阅读方法迁移到文化探究中。这种编排使知识习得与能力发展形成闭环,符合皮亚杰认知发展理论中的同化与顺应规律。

二、内容特色:文化传承与能力进阶

教材内容覆盖诗词歌赋、神话传说、科技说明等12种文体类型,构建起立体的传统文化认知图谱。第四单元《赵州桥》与《一幅名扬中外的画》形成建筑与艺术的双重视角,配合“书写提示”板块的碑帖临摹,让学生在触摸汉字形韵之美中理解工匠精神。寓言单元独创的“道理迁移训练”,要求学生在完成《陶罐和铁罐》角色扮演后,将谦逊包容的品质转化为班级矛盾调解的实际能力。

能力培养呈现阶梯式设计:识字教学从“掌握形声字规律”到“独立使用工具书”;阅读训练从“想象画面”到“批判性提问”;写作指导从“观察植物”到“创编童话”。特别设立的“快乐读书吧”突破课内局限,通过《昆虫备忘录》延伸出法布尔的《昆虫记》整本书阅读,使课外阅读量从课标要求的40万字向百万字级突破。

三、电子课本:技术赋能学习革命

电子教材的交互设计重构了学习场景:高清图文放大功能帮助学生细致观察《荷花》的纹理层次,语音朗读辅助矫正《古诗三首》的平仄韵律。动态笔记系统支持在《小虾》课文旁批注观察日记,形成个性化的学习档案。资源包中嵌入的AR技术,可使《清明上河图》从平面插图转化为可漫游的3D场景,深度契合具身认知理论。

云端教研社区打破传统教学壁垒,教师可实时共享《西门豹》多媒体教案,家长能通过学情分析图精准把握孩子习作薄弱点。数据统计显示,使用电子课本的班级在“把握文章主旨”正确率提升23%,这源于思维导图工具对《太阳》等说明文的解构可视化。但需警惕技术依赖症,避免过度动画削弱文字想象力培养。

四、教学实践:核心素养落地路径

识字教学中,“偏旁溯源法”与“生活识字法”双轨并行。通过《鹿角和鹿腿》的“称”“皱”等字,引导学生发现形旁表意功能;借助“综合性学习”开展社区标牌纠错活动,使250个生字掌握转化为真实语用能力。写作训练独创“三级跳”模式:从《我的植物朋友》的观察记录,到《奇妙的想象》的思维发散,最终完成《国宝大熊猫》的研究性写作。

阅读策略培养形成方法集群:预测法用于《慢性子裁缝》的情节推演,联结法贯通《蜜蜂》实验与科学课知识,可视化工具解构《花钟》的时间轴。值得关注的是,电子课本的阅读速度调节功能,使《漏》等长篇文章的理解效率提升40%,但纸质阅读的深度思考优势仍需保留。

该教材通过经典文本与现代技术的交融,构建出适应数字时代的语文素养培养体系。未来可探索人工智能辅助的个性化学习路径生成,以及VR技术对《女娲补天》等神话的场景重构。建议教师把握“技术为用,人文为本”的原则,在电子课本使用中建立纸质书写的平衡机制,让传统文化基因在数字土壤中焕发新生。