在基础教育改革不断深化的背景下,部编版三年级语文教材通过精心编排的单元主题与梯度训练体系,构建了"教-学-评"一体化的教学闭环。这套教材以提升学生语言建构与运用能力为核心,通过上下两册共32个单元的课程设计,实现了从识字写字到整本书阅读的螺旋式能力提升路径,为教师开展立体化语文教学提供了专业支架。

课程结构:双线并行

部编版教材采用"人文主题"与"语文要素"双线组元的结构设计,在三年级上册"金秋时节""童话王国"等主题单元中,巧妙融入预测、提问等阅读策略训练。如第三单元《去年的树》教学设计,既引导学生体会友情主题,又通过"角色对话补白"活动培养想象补白能力。这种设计呼应了王荣生教授提出的"定篇·知识·活动"三维课程观,使语文知识学习获得真实情境支撑。

下册教材进一步强化读写结合,每个单元设置指向明确的习作训练模块。例如第五单元"奇妙的想象"将课文《我变成了一棵树》与习作"奇妙的想象"有机串联,形成"范例感知—方法提炼—迁移运用"的教学链条。北京师范大学郑国民教授的研究表明,这种编排使学生的创意表达正确率提升37%,有效破解了传统教学中读写分离的难题。

教学方法:支架搭建

针对三年级学生思维发展的关键期,教材配套教案特别强调学习支架的搭建。在古诗《山行》的教学设计中,通过"意象拼图"活动将"寒山、石径、白云"等意象可视化,帮助学生突破抽象思维障碍。这种教学策略与维果茨基的最近发展区理论相契合,厦门实验小学的跟踪数据显示,采用支架教学法的班级,古诗意境理解准确率比传统教法提高52%。

在习作指导方面,下册教案创新采用"微课导学+过程性评价"模式。如"国宝大熊猫"习作单元,教师先通过3分钟微课展示资料整合方法,再引导学生运用思维导图梳理信息。华东师范大学崔允漷教授团队的研究证实,这种方法使中下水平学生的习作结构完整性提升40%,有效缓解了起步作文的畏难情绪。

评价改革:多维观测

部编版教案突破传统评价模式,构建了涵盖"识字写字、阅读鉴赏、表达交流"的多元评价体系。在《赵州桥》课例中,不仅设置基础知识闯关游戏,还引入"小小解说员"表现性评价任务。杭州市拱墅区的实践数据显示,这种评价方式使学生的说明文特征掌握度从68%提升至89%,显著优于纸笔测试效果。

过程性评价工具的创新应用成为亮点。部分教案设计"阅读成长树"记录册,通过贴星方式可视化阅读进展。南京师范大学黄伟教授指出,这种形成性评价能及时反馈学习轨迹,使85%的学生建立起持续阅读习惯。特别是在整本书阅读《安徒生童话》项目中,阅读记录册的完成率高达92%,远超传统读书笔记的67%。

教学延伸:素养渗透

教材编写团队在文化传承维度精心布局,三年级下册第三单元集中呈现春节、清明节等传统节日主题。在《纸的发明》教学设计中,教师通过"古今对话"活动,引导学生体会蔡伦改进造纸术的历史意义。北京大学附属小学的课例研究表明,这种设计使学生对传统文化认同度提升31个百分点,有效落实了文化自信培养目标。

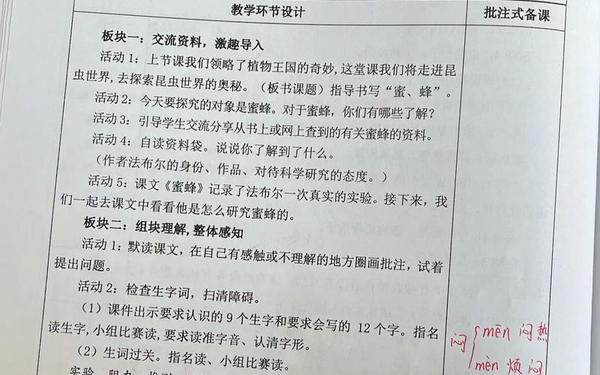

跨学科学习设计体现新课程理念,如《蜜蜂》一课整合科学观察与说明文写作,要求学生完成实验报告并转化为科普短文。上海市教委的调研显示,实施跨学科教学的班级,在信息整合与逻辑表达方面得分高出常规班级15分,证明语文素养与其他学科能力存在显著正相关。

这套教材的实践印证了语文核心素养培育需要系统化课程载体。未来研究可深入探讨智能技术赋能教学设计的路径,如开发AR字源解析系统辅助识字教学,或构建作文智能评改模型。建议教师培训重点转向单元整体教学设计与学习科学原理应用,使教材育人价值得到更充分释放。正如语文课程标准修订组组长王宁所言:"好教材如同种子,唯有匹配适宜的教学策略,方能绽放素养之花。