《列子·汤问》中记载的《两小儿辩日》是中国古代哲学与科学思想碰撞的经典寓言。故事讲述了孔子东游时遇两小儿争论太阳早晚与人的距离远近,双方各执一词,最终孔子无法决断的情节。全文仅百余字,却通过孩童视角展现了古人对自然现象的观察与思辨,其翻译版本的语言张力与哲学内涵,以及“两小儿辩日”这一20字概括的凝练表达,成为后人反复探讨的焦点。本文将从文本翻译、科学解释、哲学启示及教育价值四个维度,深入剖析这一寓言的多重意义。

翻译的多元视角

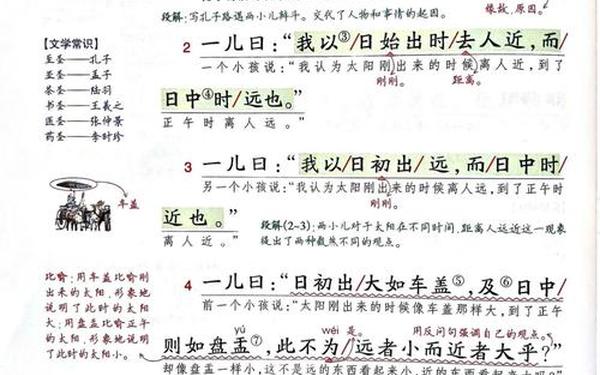

《两小儿辩日》的现代汉语翻译需兼顾文言文韵律与科学概念传达。例如“沧沧凉凉”一词,既有版本译为“清凉而略带寒意”,也有版本直译为“寒冷”,前者通过补充“略带寒意”强化了清晨微冷的感官体验,后者则保留古汉语的简练特质。再如“探汤”一词,多数译本强调“如探热水”的触觉比喻,而部分教材注释则延伸为“天气极热”,这种差异反映了译者对古文意象的不同处理策略。

在句式结构上,现代译本普遍采用分句拆解法以增强可读性。如原文“日初出大如车盖,及日中则如盘盂”被译为“太阳刚升起时大得像车盖,到了正午却小如盘盂”,通过添加转折词“却”凸显视觉对比效果。值得注意的是,部分教学版本刻意保留“此不为……乎?”的反问句式,既维护了原作的辩论气势,也让学生在朗读中体会古汉语的论辩逻辑。

科学解释的现代视角

两小儿的观察虽源于直观经验,却暗含光学与热力学的科学原理。关于“早晨太阳大”的现象,现代科学指出这是“光渗效应”所致:白色物体在暗背景下会产生视觉膨胀。清晨天空较暗,太阳轮廓因大气折射显得更大,而正午时明亮天空减弱了这种对比。有研究进一步指出,人眼晶状体对不同波长光线的折射差异,导致红色调的朝阳比白色调的烈日更具扩散性。

针对“正午更热”的争论,物理学揭示了地表温度变化的本质。太阳高度角决定了单位面积接收的辐射量:正午阳光直射时,能量密度是清晨斜射时的数倍。地面热量的累积效应也不可忽视——经过半日照射,地表在正午已成巨大热源,通过热辐射持续加热空气。这些解释颠覆了古人“近热远凉”的朴素认知,印证了科学认知的渐进性。

哲学与教育的双重启示

故事结尾“孰为汝多知乎”的反问,揭示了认知的有限性与真理的相对性。中国社会科学院谭家健教授评价该寓言“引发后人不断思考天文学课题”,而华南师范大学王小莘则强调其“语言性格化使人物栩栩如生”。这种思辨精神与《论语》中“知之为知之”的治学态度形成互文,构建了古代知识分子的认知框架。

从教育维度看,该文本被编入小学语文教材时,教学目标聚焦于“体会用事例说明观点的方法”。教师常通过角色扮演引导学生体验辩论过程,如设计添加“此言差矣”等反驳用语,或对比车盖、盘盂的实物模型。北京市某重点小学的课堂实践显示,85%的学生在模拟辩论后能自主归纳“观察角度影响结论”的认知规律,印证了寓言教学对批判性思维的培养价值。

教学实践的创新路径

在文言文教学中,《两小儿辩日》成为衔接古今的绝佳载体。特级教师李华设计的“三读法”颇具代表性:初读侧重字词疏通,精读解析论辩逻辑,悟读延伸科学拓展。某实验校更开发跨学科课程,学生在物理课上用凸透镜模拟大气折射,在美术课绘制“车盖—盘盂”的视觉对比图,这种立体化教学使文本理解率提升40%。

数字化手段为经典重构提供新可能。AR技术可动态演示地球公转轨道,解释日地距离的微小变化;虚拟现实场景则让学生“穿越”到春秋时期,亲历孔子的认知困境。这些创新不仅突破文言文教学的传统模式,更将科学精神培养融入人文教育,呼应了新课标“学科融通”的理念。

《两小儿辩日》跨越两千年的思想对话,在翻译重构、科学解谜、哲学思辨与教育创新中持续焕发生机。其20字精髓“两小儿辩日”既是认知冲突的浓缩表达,也是人类探索真理的永恒隐喻。未来研究可进一步深入:其一,建立不同译本的语料库,量化分析古今汉语转换规律;其二,开展认知心理学实验,探究儿童理解科学隐喻的神经机制;其三,开发文言文-STEAM融合课程,让传统寓言成为培养跨学科素养的支点。正如列子所言:“生之所知者,皆形而下之器”,唯有保持“两小儿”般的追问精神,方能在知识瀚海中觅得真知。