在当代社会,个人承诺保证书作为契约精神的具象化载体,已成为规范个体行为、建立社会信任的重要工具。从部门信访工作的责任公示到企业员工的安全承诺,从教育领域的廉洁自律宣誓到民事纠纷的调解协议,这种以书面形式固定权利义务关系的文书,正以多元形态渗透于社会各领域。它的核心价值不仅在于法律层面的约束力,更在于通过庄重的书面表达,唤醒个体的责任意识与道德自觉。

一、法律效力边界

个人承诺保证书的法律效力源于《民法典》第143条确立的民事法律行为有效性三原则:行为人具备民事行为能力、意思表示真实、内容不违反法律强制性规定和公序良俗。如网页28和33所述,当承诺书涉及放弃社保等法定义务时(如网页1的实例4),即便签署人自愿,仍因违反《社会保险法》而无效。这种效力边界的划定,要求撰写时必须进行法律合规性审查,避免出现类似某企业要求员工签署的"自愿放弃工伤索赔权"等违法条款。

司法实践中,效力认定还需结合具体情境。如网页56引用的《民事诉讼证据规定》第3条,承诺书中自认的事实可作为有效证据,但若存在网页29所述的"重大误解"或"受胁迫"情形,当事人可申请撤销。例如在消费纠纷中,商家单方面要求消费者签署的"概不退货"承诺书,可能因显失公平被法院否定效力。

二、结构要素解析

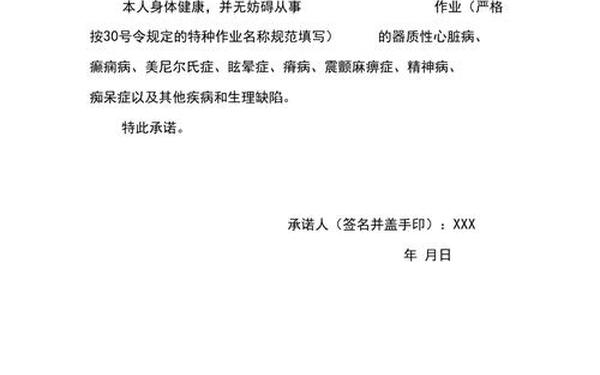

规范化的承诺书需包含五大核心模块(如网页19、21所示):标题应直指主题,如"秸秆禁烧承诺书"比泛泛的"个人承诺书"更具指向性;称谓部分需准确标明承诺对象,如网页1中的"致海南xxxx电子商务有限公司";正文需采用"事实陈述+具体承诺+责任承担"三段式结构,其中具体承诺宜分条列项,如网页22的工程安全承诺书将施工规范细化为8项可执行条款。

特别值得注意的是监督条款的设计,网页1的信访工作承诺书末尾"请镇党委、镇监督"的表述,与网页20强调的"明确责任主体"原则相呼应。落款部分除签名日期外,建议增加身份证号、联系方式等身份识别信息,如网页12的担保书范例附有保证人住所地信息,这对后续法律执行具有关键作用。

三、撰写技巧进阶

在语言风格层面,需平衡法律严谨性与情感说服力。网页11建议的排比句式"不参加有偿家教、不折不扣履行义务、确保教学任务完成",通过递进结构强化承诺力度。而网页1中的秸秆禁烧承诺书采用"四不"承诺(不焚烧、统一处理、劝导他人、接受处罚),则体现了MECE(相互独立,完全穷尽)原则。

针对特殊场景需定制表达策略。劳动关系中的承诺书宜嵌入具体法规条文,如网页1的住宿安全承诺书援引《安全生产法》相关条款;而民事调解承诺书则可借鉴网页70的工程质保书,设立"争议解决机制"条款,预先约定司法管辖地及鉴定机构选定方式,这种前瞻性设计能显著降低履约风险。

四、常见误区规避

形式要件缺失是高频问题。网页32指出,缺少签署日期将使承诺书陷入效力待定状态,某房产纠纷案例中,口头承诺的"延期交房赔偿"因未载明具体日期导致法院难以认定时效起算点。内容层面需警惕绝对化表述,如某培训协议中的"保证通过考试"承诺,因违背《广告法》的禁止性规定而无效。

电子化承诺的特殊风险值得关注。根据网页56对电子证据的规定,线上签署需确保符合《电子签名法》要求,某电商平台采用的"人脸识别+短信验证"双因素认证方式,既满足《民法典》第469条的数据电文形式要求,又通过哈希值固化技术防止后期篡改。

作为现代社会关系调节器,个人承诺保证书的效力源自法律规范与道德自觉的双重加持。撰写时既要遵循"标题-称谓-正文-监督-落款"的格式范式,更要深入理解《民法典》第509条规定的诚信履行原则。未来研究可关注区块链存证技术对承诺书履约率的提升效应,以及跨文化语境下承诺书表述方式的差异性比较。只有当形式规范与实质正义达成统一,这份薄薄的文书才能真正成为守护诚信的"社会契约"。