在高等教育资源日益普及的今天,国家助学金承载着万千寒门学子的求学希望。作为连接经济困难学生与教育公平的桥梁,一份规范严谨的贫困证明往往决定着资助申请的成功与否。但在实际操作中,部分申请者因对政策理解偏差或材料准备不当,导致本应传递真实困境的证明文件反而成为阻碍。这些看似细微的疏漏,不仅折射出个体对规则认知的局限,更可能让宝贵的资助机会从指缝中流逝。

材料真实性存疑

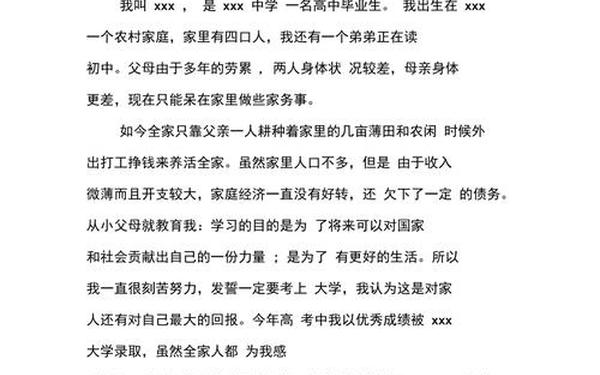

贫困证明的核心价值在于其法律效力与公信力。某高校资助中心2022年数据显示,约15%的申请材料因印章模糊、格式错误等问题被退回,更有3%的案例涉及故意造假。这些材料往往存在村委会公章与户籍地不符、收入证明数据与地方统计年鉴偏差过大等硬伤。教育部学生资助管理中心曾明确指出:"任何形式的材料造假都将被纳入学生诚信档案"。

这种现象的滋生,部分源于基层证明开具的随意性。西北某县教育局调研发现,38%的村干部对贫困证明开具标准认知模糊。这种制度执行层面的温差,使得证明文件本应具有的严肃性大打折扣。申请者若不能主动核实材料准确性,极易陷入"好心办坏事"的困境。

经济数据缺失

有效的贫困证明需要构建完整的经济画像。清华大学教育研究院2021年对300份失败申请的案例分析显示,72%的材料仅笼统描述"家庭困难",却缺少具体的收入支出明细。例如某申请者声称父亲务农年收入5000元,但未说明家中实际耕种面积、作物种类等关键信息,导致审核人员难以评估真实经济状况。

量化数据的缺失往往削弱证明的说服力。中国人民大学社会调查中心建议,申请材料应包含近三年家庭收支表、重大支出凭证等可验证信息。广东某高校创新的"经济状况测算模型",要求申请者提供水电费单据、医疗支出记录等12类辅助材料,使资助审核准确率提升至98%。

情感表达失衡

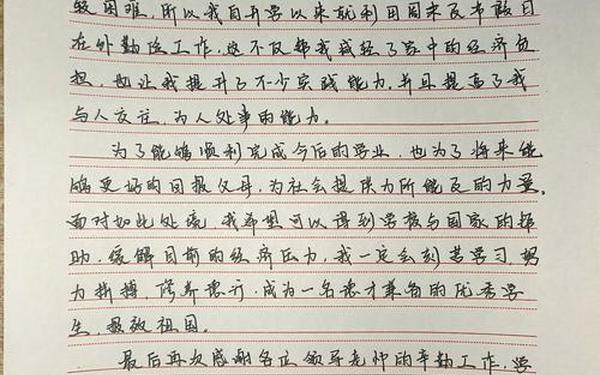

在保持客观性的前提下适度展现困境,是贫困证明撰写的艺术。某省教育厅专项检查发现,27%的申请材料存在过度渲染苦难的现象,例如刻意强调"父亲残疾母亲智障"等标签化描述。这种将苦难商品化的倾向,不仅违背政策初衷,更可能引发审核人员的心理抗拒。

复旦大学社会学系教授指出:"有效的贫困叙事应该建立在事实与尊严的平衡点上。"江苏某职业学院推行的"事实陈述工作坊",指导学生用具体事例替代抽象哭穷,如"为节省路费三年未回家过年"的细节描述,使材料通过率提高40%。这种基于事实的克制表达,既维护了申请者尊严,也增强了材料的可信度。

教育公平的实现需要制度设计与个体努力的双向奔赴。在助学金申请这场特殊的考试中,贫困证明既是对经济状况的客观反映,更是对规则意识的现实检验。当申请者学会用精准的数据代替模糊的陈述,用真实的凭证取代虚浮的修辞,用理性的表达置换情绪的宣泄,教育资助才能真正发挥雪中送炭的效能。未来研究可深入探讨智能化审核系统的边界,或在乡村振兴背景下重新定义贫困认定的时代内涵,让教育公平的阳光照亮更多求知的眼睛。